凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:麿 秀晴、以下 凸版印刷)が運営する、印刷博物館では、9月17日(土)より「地図と印刷」展を開催します。

私たちが暮らしていく上でなくてはならない地図は、古来より地理情報を伝える表現技法のひとつとしてつくられてきました。日本では、多くの人に同じ情報を伝えることのできる印刷された地図が近世以降登場し、民間での印刷・出版の広がりとともに様々な地図や地誌がつくられます。やがて蘭学の発展により西洋の地図知識を受容することで、世界の認識が広がりました。近世後期には伊能忠敬による近代的な地図づくりが幕を開け、日本における地図の制作に大きな影響を与えました。

本企画展は日本の近世を中心に、地図や地誌づくりにおける印刷と人々との関わりをご紹介します。

|

【開催概要】 |

*印刷博物館は凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:麿 秀晴)が創立100周年を記念し、2000年に設立した公共文化施設です。

展示内容

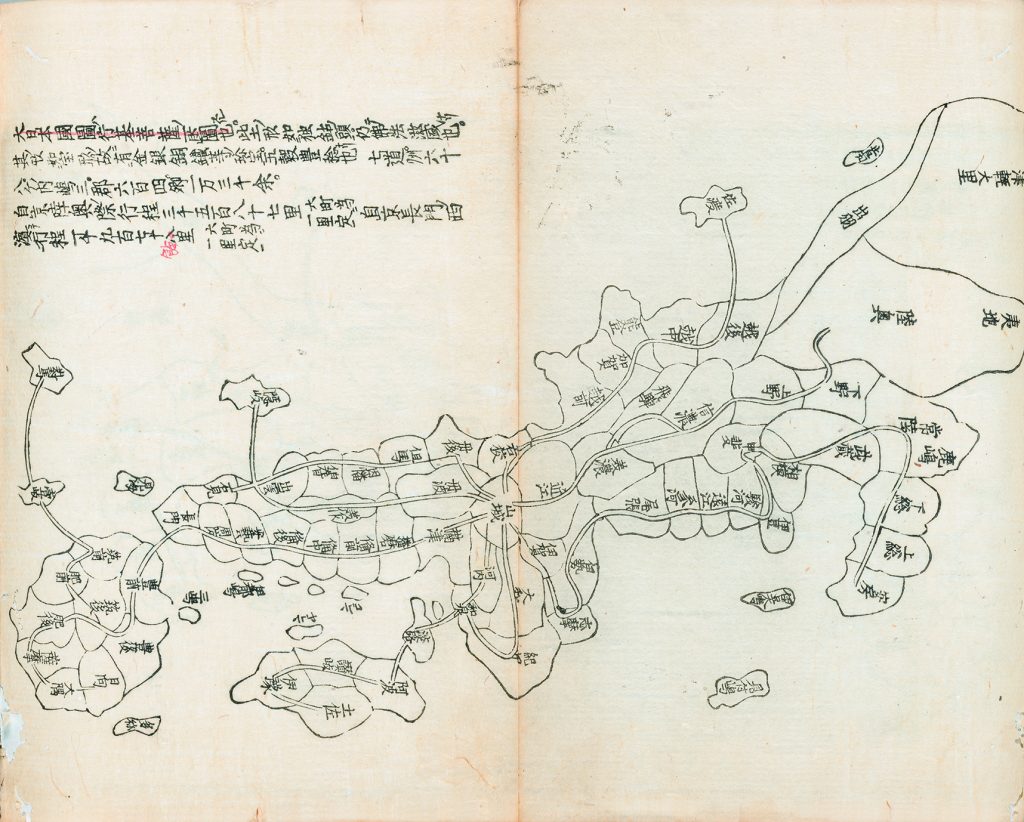

第1部 日本の印刷地図のはじまりと文治の展開

日本で印刷された地図のはじまりは、古活字版『拾芥抄』所収の図でした。日本では京都で木版印刷による民間での印刷・出版がはじまりますが、地図の印刷も同様にスタートします。平和な時代が到来し、文化の受け手が拡大すると、元禄期には江戸で石川流宣が『日本海山潮陸図』を刊行。流宣が手がけた日本図(流宣図)のスタンダードとなるなど、地図(絵図)が大衆化していきました。

第2部 地誌の大成と拡がる世界

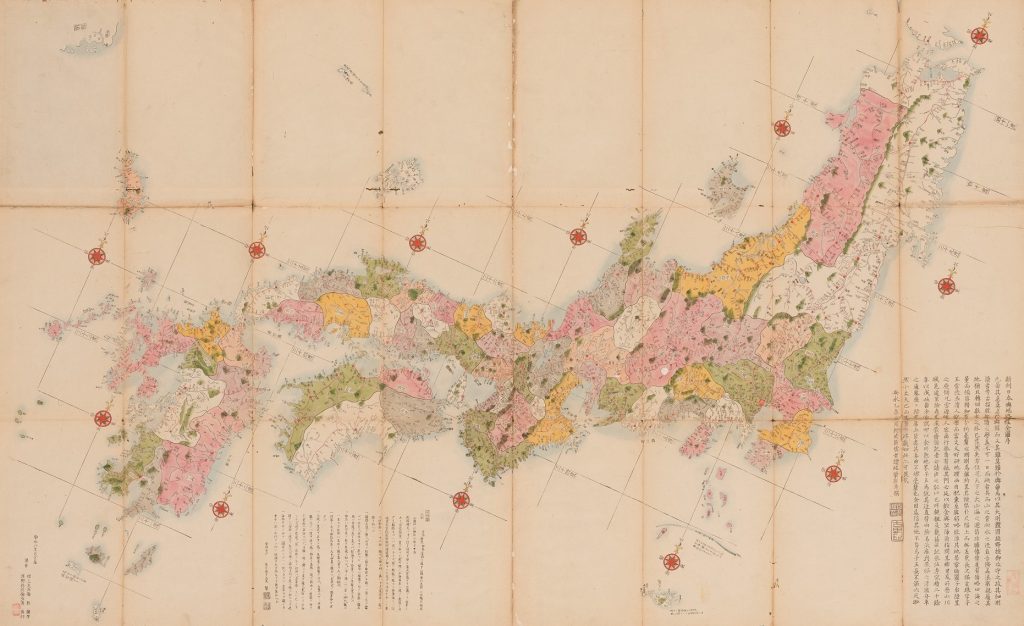

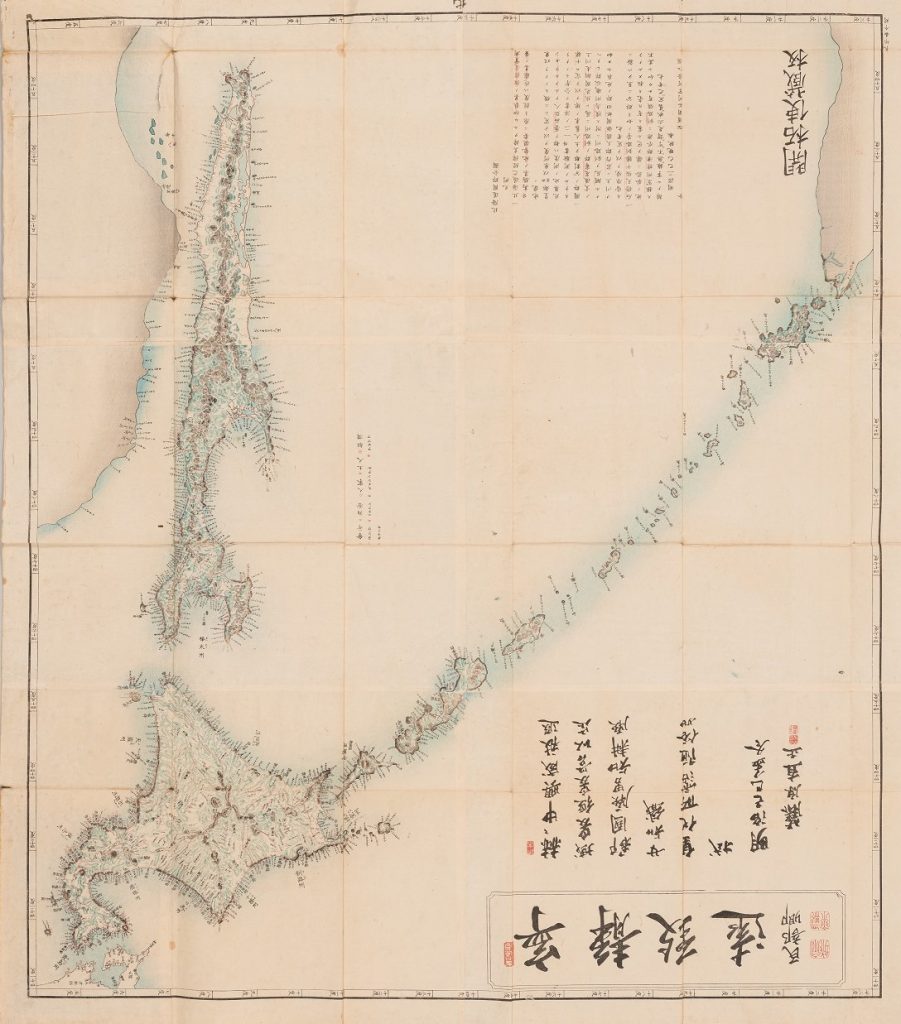

日本では文治政治が展開する中で、実証的な考え方が歴史学などで進みます。中国の影響を受けながら、考証された地図づくりや地誌編纂は江戸時代を通じて行われました。長久保赤水も代表的な一人です。赤水による日本図(赤水図)は近世後期から近代まで受け入れられるベストセラーとなり、西洋でも日本を知るための参考資料とされました。一方で、徳川吉宗による漢訳洋書の輸入緩和により蘭学が発展。さらに広い世界へと目が向けられ、西洋の地理知識が吸収されていきます。

1779(安永8)年刊

1796(寛政8)年刊

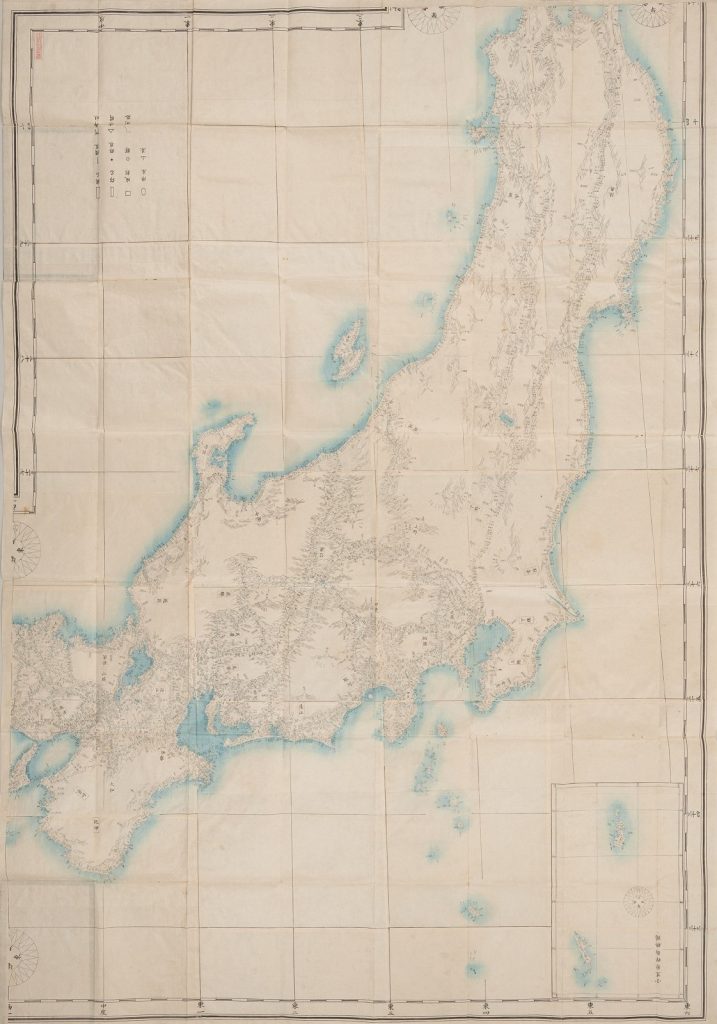

第3部 世界との接近と伊能図の衝撃

ロシアの南下政策が進み、西洋列強も日本と接触を試みようとする中で、幕府は海防意識を強め、世界と日本が急速に接近していきます。松平定信は寛政の改革で『三国通覧図説』などを絶版にし、取締りを強化する一方で、西洋の情報にも熱いまなざしを向けていました。伊能忠敬は日本初の実測日本地図(伊能図)をつくりましたが、その出来映えが正確だったため、機密情報とされました。しかし、その忠敬の地図の情報が国外に伝わり、日本には印刷物として逆輸入されました。その正確さは近代へと引き継がれ地図づくりの礎となり、活用され続けていきました。

慶応期(1865~1867年)刊

1869(明治2)年

以上