DXは抽象的な概念で、企業の数だけ各社のDXの取り組みがあると考えているが、DXに取り組むための印刷業界のベースはある程度共通化できると考えている。

DXの定義はさまざまなところでなされているが、以下の3つが大事なポイントととらえている。

- DXとは単なるデジタル化ではない。

- 付加価値向上に寄与しなければならない。

- 企業風土や企業文化の変革を伴うものである。

MISを中心としたデジタルネットワークの構築

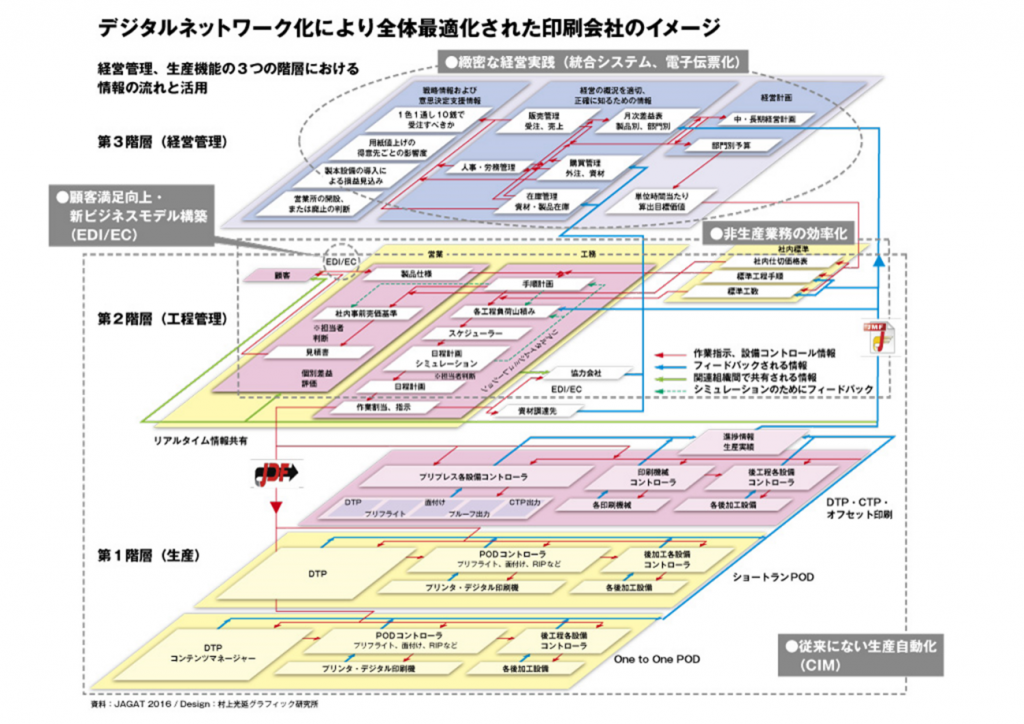

図1は印刷会社の業務を経営管理、生産機能を中心に3つの階層にわけて表したものである。もともとはJDFワークフローの構築を想定して作成したものである。指示情報の流れを赤色の矢印で、実績情報の流れを青色の矢印で表している。

第1階層は生産機能である。MISからの作業指示をデータで受けて製造し、生産設備から実績情報をリアルタイムでフィードバックする。指示情報を紙の伝票からデジタルデータで直接、製造機器に伝えることで、機器のプリセットなど各種自動化が可能となる。また、リアルタイムでの実績情報は工程管理の精度向上や正確な原価把握が可能となる。

第2階層は工程管理機能である。見積り、受注登録、作業指示、工程計画、仕入手配、納品手配、請求処理などの間接業務が該当する。製造ワークフローに対してビジネスワークフローと呼ぶこともある。これらの業務は書類の作成にはシステムを利用していても運用は紙の伝票ベースであることが多い。また、顧客/営業/工務/生産現場の間では、無数の照会/依頼・指示/変更のやり取りがなされている。コミュニケーションの媒体は、仕様書や指示書といった紙を使ったり、あるいは電話やFAXを使ったり電子メールを使ったりとさまざまである。その手間もさることながら、情報が行き交うなかで誤解や思い込みによるミスやロスが多々発生している。リアルタイムで進捗状況を共有する仕組み(システム)を構築することで、問い合わせの手間やロスの削減が期待できる。顧客にとってもサービス向上となる。

第3階層は経営管理機能である。社内にITインフラ(デジタルネットワーク)を構築するだけでは、業務の効率化の域を出ない。収集されたデータを分析し、迅速な経営判断に活かすことができてこそDXの取り組みといえる。アナログ的な手法では、これまで取れなかったり、手間がかかりすぎて収集が非現実的だったりした詳細な情報を分析して、経営判断や改善活動に活かすことができる。

ベースとなるデータ分析が案件別収支の見える化である。個別受注生産で一品ごとに仕様が異なる印刷業界では必要不可欠となる。

値引きの判断や用紙値上げの得意先ごとの影響度、製本設備の導入による損益見込みといった経営判断を勘や経験に頼るのではなく、必要なデータがすぐに揃いデータによる判断やシミュレーションができる環境を整えることがDXの基盤となる。そして、こうした共通基盤の上に各社独自の施策を積み上げていくことになる。

(研究調査部 花房 賢)