現在(2017年4月時点)のJDFの最新バージョンはJDF1.5であるが、CIP4では大がかりなバージョンアップの検討が続いている。XJDFと呼ばれているJDFの次のバージョンについてCIP4の資料から紹介する。

XJDF2.0の策定作業は、正確にはマイナーバージョンアップとなるJDF1.6の策定と並行して進められており、CIP4のサイトではどちらもドラフト版が発表されている(CIP4メンバー限定)。

XJDF2.0の最大の特徴は「シンプルさの追求」と言える。JDFはXMLの一種であるが策定された1999年当時は、XML自体の環境が整っておらず、DOM(ドキュメントオブジェクトモデル)やSOAPといったXMLの利用環境、ツールが乏しかった。そのため、JDFはXML準拠ではあるが、今となっては独自性が強く扱いづらいところがある。これを現在の主流のXMLの形式に近づけて既存の汎用的なXMLツールで扱いやすくするというねらいがある。

世間で言われているJDF評としては以下のようなものがある。

・JDFは複雑すぎる

・JDFは学術的すぎる

・JDFで定義されたJOBは固定的で、仕様変更の対応が難しい

・JDFは整った環境のもとでないと動かない

(実際の現場ではさまざまな例外事項の対応が求められる)

・JDFを実装するにはコストがかかりすぎる

・JDFを理解するには何年もかかる

こうした声があがる大きな理由として、JDFは一つのXMLファイルのなかに印刷物の製造工程をすべて記述することがある。印刷物の部品構成(表紙、本文、見返しなど)と製造工程(CTP出力、オフセット印刷、断裁、折り加工など)が一つのファイルのなかに階層的、かつ入れ子の構造で記述される。

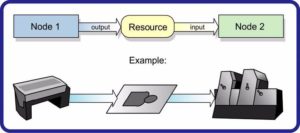

工程と工程のつながりはプロセスチェーンと呼ばれる方式で表現される。工程(JDFではNodeと呼ばれる)とは、何らかの素材や情報がインプットされ、処理をした結果、何らかの成果物がアウトプットされるものとして定義される。インプットされたりアウトプットされるものを「リソース」と呼ぶ。ある工程の出力リソースが次の工程の入力リソースとなる。この連鎖(リソースの受け渡し)は、出力リソースが最終製品(製本された書籍など)となるまで続く。これをプロセスチェーンと呼ぶ。図1はCTPとオフセット印刷の例である。CTP工程のアウトプットリソースである刷版がオフセット印刷の入力リソースとなる。JDFファイルは、電子化されたジョブチケット(作業指示書)と呼ばれるように、まさに紙の作業指示書が工程から工程に回るように、装置から装置にJDFファイルが渡されていくことが想定されている。製造に関するすべての情報が一つのファイルに盛り込まれることになるので、冗長で参照が多くわかりづらいものとなる。

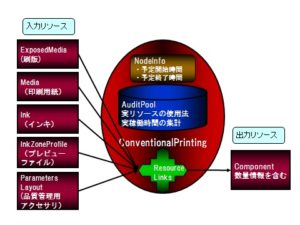

図2は、オフセット印刷工程の入力リソースと出力リソースを表したものである。

図2.オフセット印刷の入力リソースと出力リソース

当然のことながらオフセット印刷では、版と用紙とインキが揃わないと印刷できない。そうした入力リソースが利用可能かどうかについてもJDFファイル中に記述され、入力リソースが利用可能状態になって初めて、工程の実行が可能となる。このため生産設備がJDF対応するとなると自工程だけでなくプロセスチェーン全体を解釈して、処理に必要な入力リソースが利用可能かどうか判別しないといけない。また、仕様変更があるときには、変更箇所だけでなくプロセスチェーン全体を書き直すこととなるので負荷が大きくなる。それ以外にも複数のジョブを付け合わせるギャンギングの記述が困難であったり、同じ処理に複数の記述方法がある(例:面付けの指定には、Imposition、Stripping、LayoutPreparationという3つのプロセス定義が使える)といった課題がある。

XJDFは、こうした課題を解消するもので、基本的に一つの処理(工程)ごとに一つのXJDFを発行するという考え方で、その工程が終わったら次にどうするかは、XJDFの中に記述するのではなく、XJDFを発行するMISなどのシステムが判断して、次の工程用のシンプルなXJDFを発行する。また、必ずしも細かな製造パラメーターを設定する必要もなく、丁合、中綴じ、三方断裁といったインラインで複数の処理をする装置に対しては「グレイボックス」と呼ばれる手法(文法)を用いてシンプルに記述することができる。

そして、部数や頁数などの仕様変更については、変更値のみを記述した新しいXJDFを発行すればよい。

こうした大きな変更があるもののJDFとXJDFの互換性は担保される。基本的にプロセス(工程)やリソースの定義については、JDFを引き継いでおり、JDFとXJDFは今後も並行してメンテナンスされるという。

XJDFは汎用のXMLツールが利用できること、構造がシンプルになることで実装の負荷が軽減されること、仕様変更やギャンギングにも柔軟に対応できるということで、より広範な普及が期待される。特に自社開発のMIS等のシステムであっても実装できるようになると言われており注目される。

(研究調査部 花房 賢)