今回は「色分布(その2)」について取り上げる。

JAGAT 専務理事 郡司 秀明

色分布(その2)

先月では色分布について解説したが、図版が多過ぎて肝心なところが伝わらなかったことを、お詫び申し上げる。今回は「その2」を詳述しようと思ったが、「その1」の内容と重複するが、お詫びを込めて再度解説する。

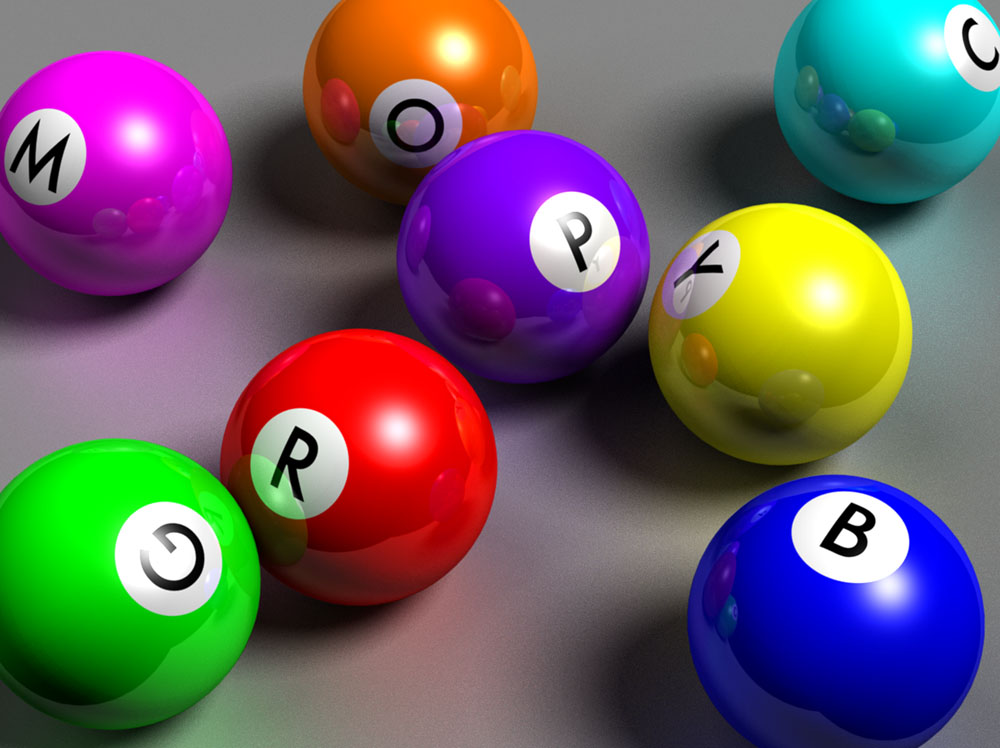

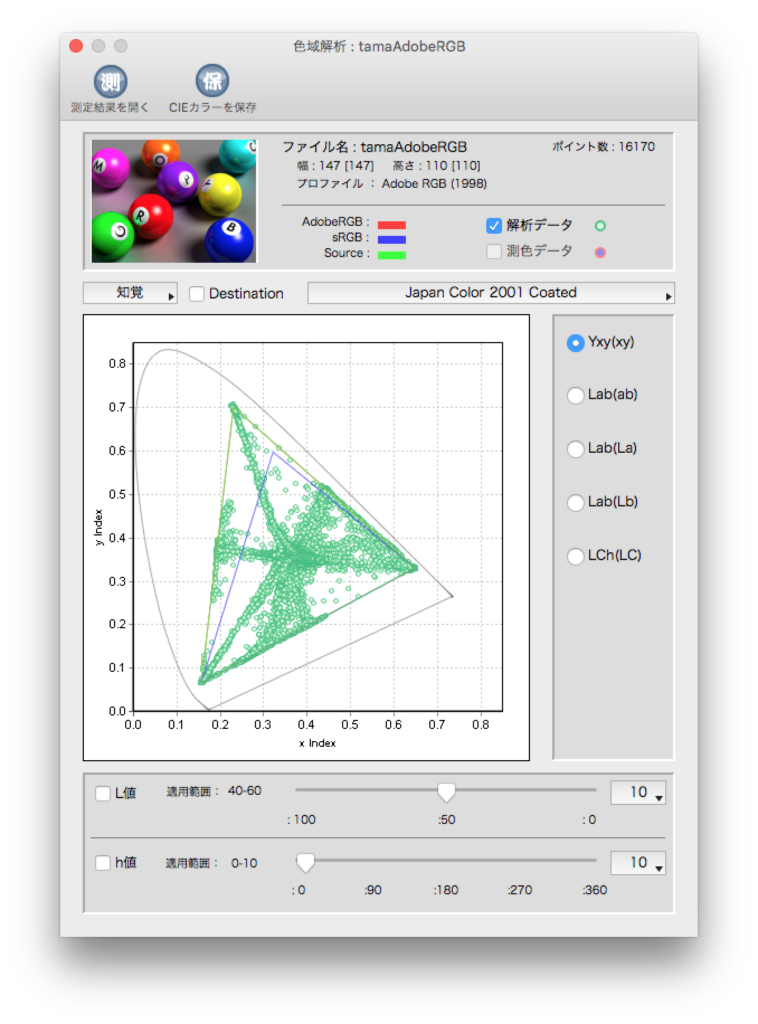

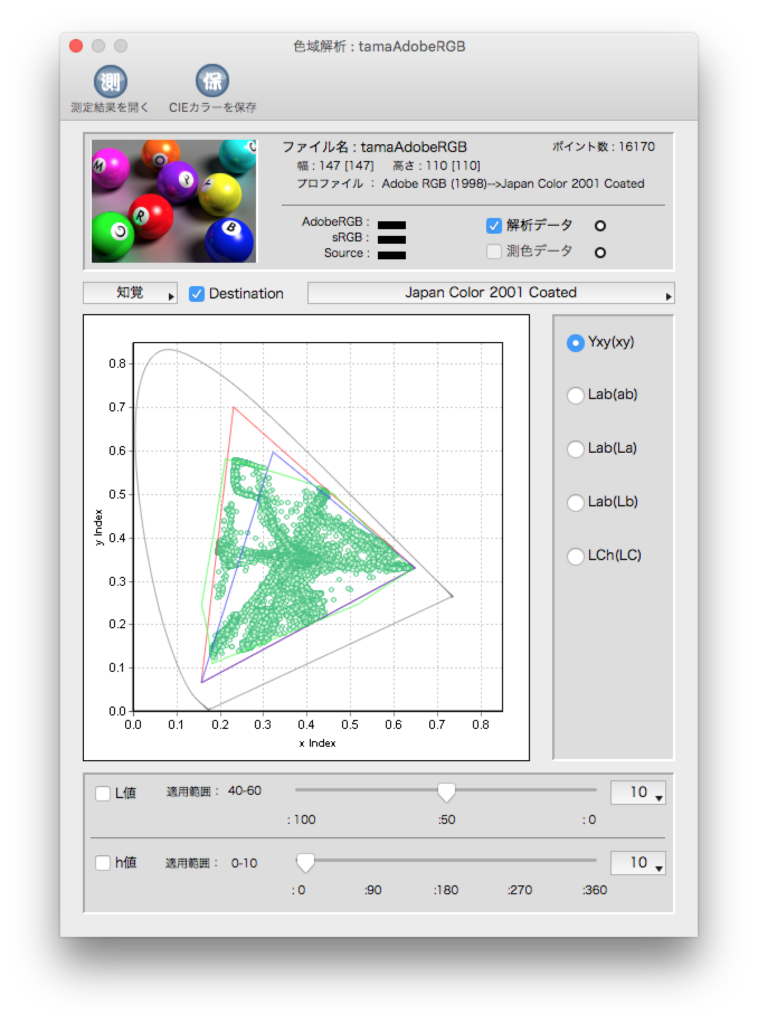

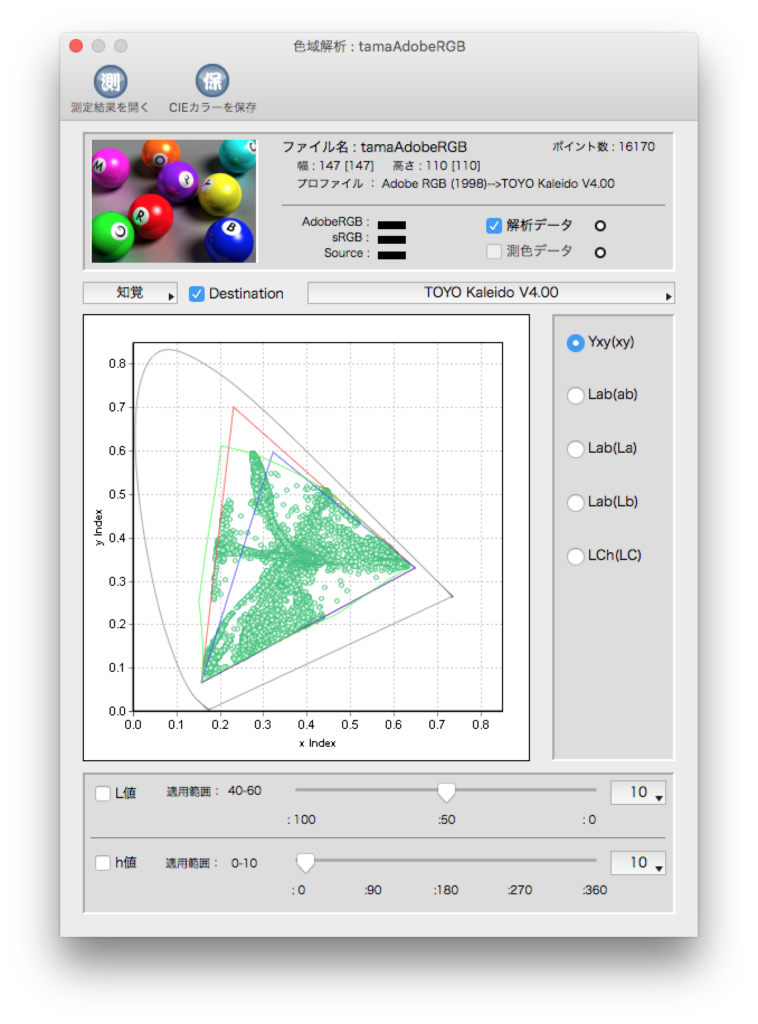

復習となるが、まず図1のようなビリヤード球の写真があったとする。実はこの写真はCG画像なので理想的な色分布をしている。だからチャートとして使用するには最適なのだ。図2を見ると、この画像の色分布は、微妙な彩度の違いでキレイに直線分布されている。上に伸びているのがグリーン球の色分布だ。これをJapan Color 2001で変換すれば図3のように色域は圧縮され、少し右回転したようになっている。これもプロファイル作成者の意思が大きいのだが、昔は(色相)回転法というのがあって電塾等ではまことしやかに広まっていた。確かに少し右に回転してやると、一見色が合っているように見えるのだ。説明はいろいろできるのだが、私は迷信と言い切ってしまいたい。しかし、広色域インキのKaleido®を使うと、図4のように、グリーンがすっと伸びるのだ。この形状こそ、色再現が素直で正確に調子再現されているということなのである(この辺のニュアンスがとても大事)。

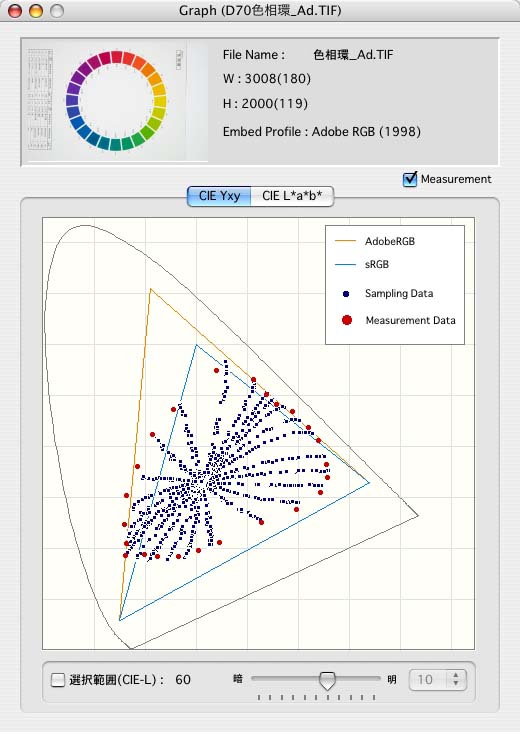

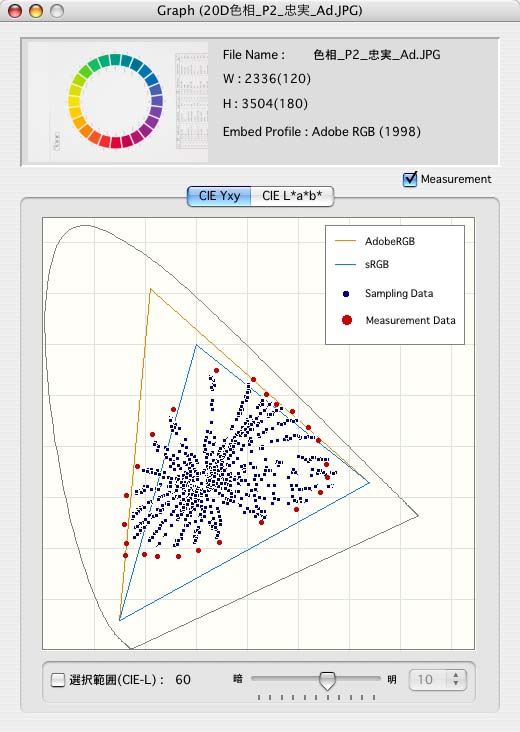

次に、TGツール開発の原動力になったMD研究会(私が会長をしている私的研究会)のノウハウを紹介しよう。今度は現実のチャートである色相環を使用する。それをデジタルカメラで使って撮影した画像をTGツールで色域分析してみると図5のようになる。真ん中のグレーから放射状に線(色)が伸びているのが分かると思う。この写真を撮影したデジカメは素直な調子再現で定評があるのだが、実にありのままに色再現しているのが分かると思う。こういう色再現を私達は濃度計・測色計のようだということで「測色的」と呼んでいる。対して図6は真ん中のグレーから放射状には伸びてはいるが、右下部の線がウニャウニャと交差しているのが分かると思う。これはこのカメラが勝手にレタッチしているわけで、このことを私達は「演色的」と呼んでいる。

右下のウニャウニャ部分は肌色部分で、このデジカメは俗に肌色がキレイという評判だった。しかし、このカメラで肌色を撮影したところ、どんな肌色も俗に言う「湯上がりピンク」になってしまい、「肌色に差が出ない」という相談を数件受けたことがあった。ところがカメラを図5を撮影したデジカメにしたら一挙に解決ということが多かった。どちらが良いと言うことではないが、レタッチし過ぎの画像は、調子再現差が出にくくなってくるのは致し方ないことだ。

今回は、「色の調子とはこんなことを言うのだ」ということの雰囲気だけでも分かってもらえればと思う。

(JAGAT専務理事 郡司 秀明)

(会報誌『JAGAT info』 2019年1月号より抜粋)