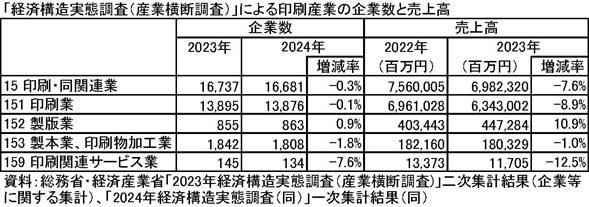

「2024年経済構造実態調査(産業横断調査)」によれば、印刷産業は1万6681企業、売上高は6兆9823億円となった。(数字で読み解く印刷産業2025その2)

「経済構造実態調査」の速報値公表

総務省・経済産業省は、「2024年経済構造実態調査(産業横断調査)」の一次集計結果(企業等に関する集計)を3月26日に公表しました。

2023年の売上高(全産業計)は1930兆6951億円で、産業大分類別に見ると、「卸売業、小売業」が520兆2855億円(全産業の26.9%)と最も多く、次いで「製造業」が463兆3844億円(同24.0%)、「医療、福祉」が184兆9115億円(同9.6%)となっています。

「印刷・同関連業」を見ると、売上高は6兆9823億円(同7.6%減)、2024年6月1日現在の企業数は1万6681企業(同0.3%減)となっています。

一次集計(産業横断調査)は法人企業を集計対象とした速報値で、確報値は2025年7月29日公表予定の二次集計(産業横断調査)になります。また、2022年調査から「経済構造実態調査」の一部として実施されている「製造業事業所調査」も同日に公表予定です。

10年ぶりに改定された「日本標準産業分類(第14回改定)」

「経済構造実態調査」では、2024年調査から「日本標準産業分類(第14回改定)」を統計基準としています。「日本標準産業分類」は1949年10月に設定されて以来、今回が14回目の改定で2024年4月1日から適用されています。それ以前の「2023年経済構造実態調査」では、2013年10月改定の「日本標準産業分類(第13回改定)」を適用していました。

「日本標準産業分類」は大・中・小・細分類の4段階に分類されていて、例えば、大分類「製造業」の中に中分類「印刷・同関連業」があり、小分類に「印刷業」などがあり、さらに細分類には「オフセット印刷業(紙に対するもの)」「オフセット印刷以外の印刷業(紙に対するもの)」「紙以外の印刷業」などがあります。

今回の改定では脱炭素、電気事業法改正、コロナ禍といった社会経済情勢の変化が反映され、燃焼炉から電気炉への転換を見据えた「電気炉・電熱装置製造業」、電力小売の全面自由化に伴う「電気小売業」、細菌やウイルスの消毒などの「ペストコントロール業」などが新設されました。また、「均一価格店」「食料品スーパーマーケット」などが新設されました。

『印刷白書2024』では 印刷メディア産業に関連するデータを網羅し、わかりやすい図表にして分析しています。

また、限られた誌面で伝え切れないことや、今後の大きな変更点は「数字で読み解く印刷産業」で順次発信していきます。ご意見、ご要望などもぜひお寄せください。

(JAGAT 研究・教育部 吉村マチ子)