~伝統と革新が融合した新たな『甲子園フォント』ついにお披露目~

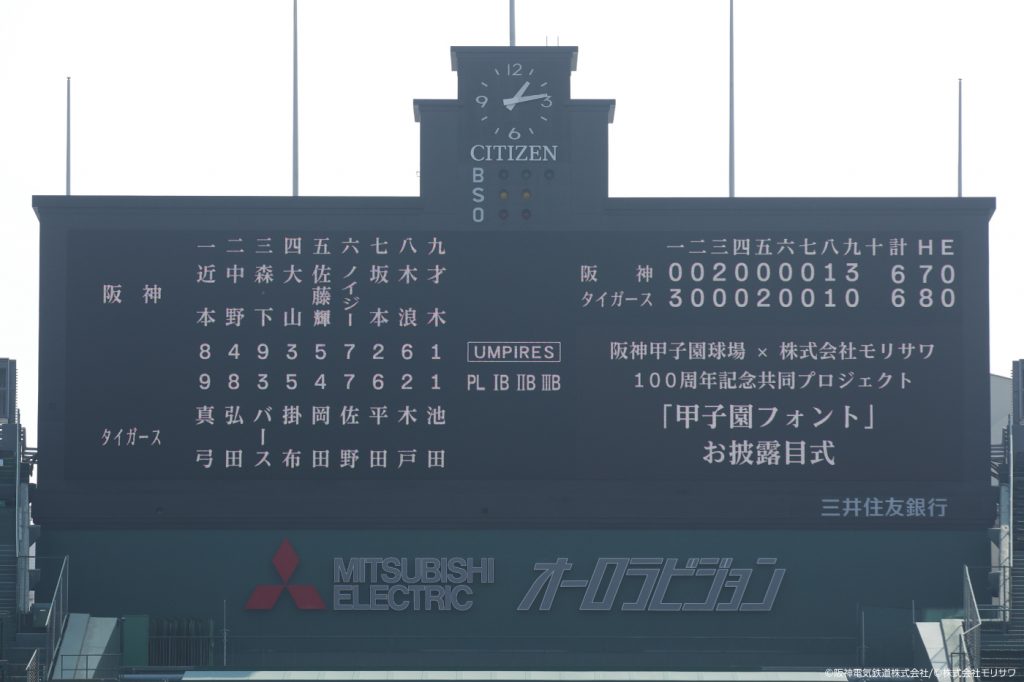

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、阪神電気鉄道株式会社(代表取締役社長:久須勇介 本社:大阪市福島区、以下阪神電気鉄道)との100周年記念共同プロジェクト『甲子園フォント』を開発し、2025年2月27日(木)に阪神甲子園球場でお披露目式を行いました。

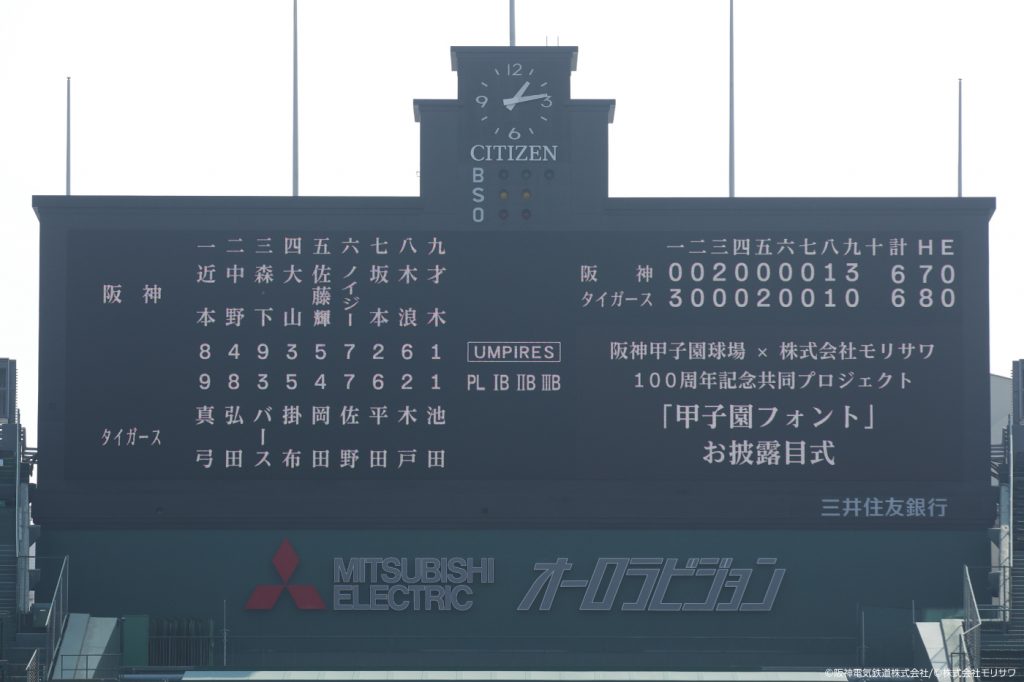

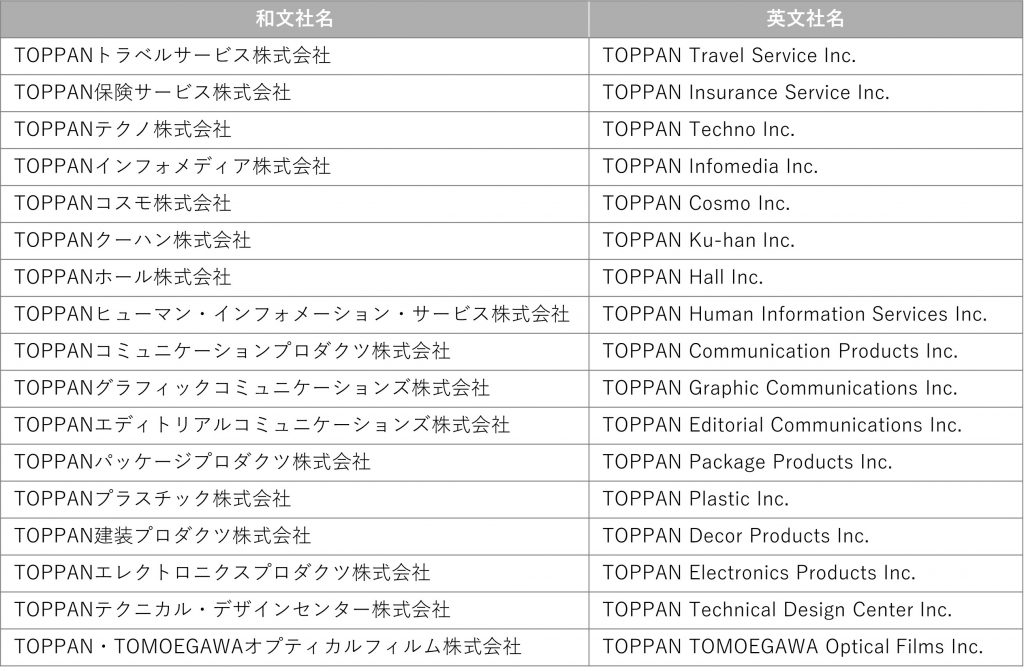

(上)選手名は阪神タイガースリーグ2023年優勝時のスターティングメンバー、(下)1985年開幕時のスターティングメンバー)

(上)選手名は阪神タイガースリーグ2023年優勝時のスターティングメンバー、(下)1985年開幕時のスターティングメンバー)

本プロジェクトは、阪神甲子園球場が大切に受け継いできた「甲子園文字」を、文字のプロフェッショナルとして歴史を紡いできたモリサワが、現代の実用に即した『甲子園フォント』として制作したものです。『甲子園フォント』は、2025年シーズンから阪神甲子園球場のスコアボードで使用されるほか、タオルなどの球場オリジナルグッズにも使用されます。

甲子園文字と『甲子園フォント』について

阪神甲子園球場のスコアボードでは、1983年まで、職人が黒い板に毛筆で手書きをした文字を使用しており、その独特な字形が「甲子園文字」として親しまれてきました。スコアボードを電光掲示に改修した1984年以降も、その伝統を受け継ぐべく、同球場の職員が甲子園文字を踏襲したオリジナルの文字を作り、表示することで、その伝統を受け継いできました。

『甲子園フォント』は、「甲子園文字」の伝統を次の時代に繋ぐコンセプトで、より多くの方の読みやすさに配慮したUD(ユニバーサルデザイン)フォントをベースとしています。甲子園文字の筆書きのニュアンスを取り入れながら、太みと文字サイズの調整を行って、ビジョンに表示された時も視認性を確保した明朝体として制作しました。また、スコアボード上で重要となる数字の書体は、甲⼦園⽂字ではゴシック体だったことから、今回も同様にゴシック体を継承しています。

『甲子園フォント』の開発を記念して、開発の裏側を映したメイキング動画を本日公開しました。動画では、当時の「甲子園文字」を知る元阪神タイガース・真弓明信氏にもお話を伺い、手書きの甲子園文字の思い出や、新たな『甲子園フォント』について、「甲子園文字の力強さがありながらかっこいい」とのご感想もいただきました。ぜひご覧ください。

メイキング動画はこちら

手書きの甲子園文字の思い出を語る真弓明信氏(メイキング動画より)

手書きの甲子園文字の思い出を語る真弓明信氏(メイキング動画より)

甲子園フォントを開発中の様子

甲子園フォントを開発中の様子

また、モリサワ公式noteにて甲子園文字の歴史、タイプデザイナーによるデザインの解説や制作秘話などをご紹介しています。

モリサワ公式note「甲子園文字を未来につなぐ共同プロジェクト『甲子園フォント』が生まれるまで」はこちら

阪神甲子園球場におけるお披露目式

2025年2月27日に開催したお披露目式では、大勢の関係者や報道陣が集まり歴史的な瞬間を見届けました。イベントでは事前レクチャーでプロジェクトメンバーが「甲子園文字」の歴史やフォント制作の背景について詳しい説明を行い、その後グラウンドに移動。甲子園球場の歴史や『甲子園フォント』制作の舞台裏を紹介する動画が流れた後、スコアボードに『甲子園フォント』が表示され、場内放送係員のコールに合わせて阪神タイガース2023年優勝時のスターティングメンバーと1985年の開幕時のスターティングメンバーの名が並びました。過去と現在の選手名が表示されるたびに、会場は大きな拍手と歓声に包まれました。

また、登壇者として阪神電気鉄道の谷本修取締役と、モリサワの森澤彰彦代表取締役社長が登場し、『甲子園フォント』の完成を祝いました。

登壇者コメント

阪神電気鉄道株式会社 谷本修 取締役 スポーツ・エンタテインメント事業本部

阪神甲子園球場では、スコアボードが手書きから電光式に変わってからも、甲子園文字を受け継ぐ、球場オリジナルの文字を作り、表示することでその伝統を継承してまいりました。

今回、モリサワ様の手により、甲子園文字のデザイン的特徴を受け継ぐ、『甲子園フォント』が開発され、デジタル表示における甲子園文字が完成形となったことで、これからの100年にも甲子園文字を受け継いでいけることを、大変嬉しく思っております。

この『甲子園フォント』が、多くのファンの皆様に親しまれ、これから生まれる名勝負、名選手たちとともに、新たな歴史を刻んでいってくれる事を願っています。

株式会社モリサワ 森澤彰彦 代表取締役社長

創業者が世界で初めて「邦文写真植字機」を発明してから100周年という記念すべきタイミングで、阪神甲子園球場様と共に「甲子園文字の伝統を次の時代に繋ぐ」というコンセプトの『甲子園フォント』開発プロジェクトに携わることができ光栄です。「文字を通じて社会に貢献する」を社是に、数々のフォントを作り続けているモリサワが、長年使用されてきた文字の特徴を活かしつつも、実用に即したユニバーサルデザインフォントをベースに、視認性を保つよう開発したフォントです。今後も長きにわたって『甲子園フォント』が野球ファンの皆様に愛されるものになりますよう願っております。

『甲子園フォント』使用のグッズについて

『甲子園フォント』誕生を記念したグッズが、2月28日(金)より甲子園eモール、球場ショップ限定で販売されます。詳細はこちらをご覧ください。

(左上から)甲子園フォント フェイスタオル、ネックストラップ、シークレットポジション木札、トートバッグ

(左上から)甲子園フォント フェイスタオル、ネックストラップ、シークレットポジション木札、トートバッグ

甲子園歴史館にて、特別展示を4月6日(日)まで開催

甲子園歴史館で開催中の「センバツ企画展2025」において、『甲子園フォント』に関する特別展示を開催しています。

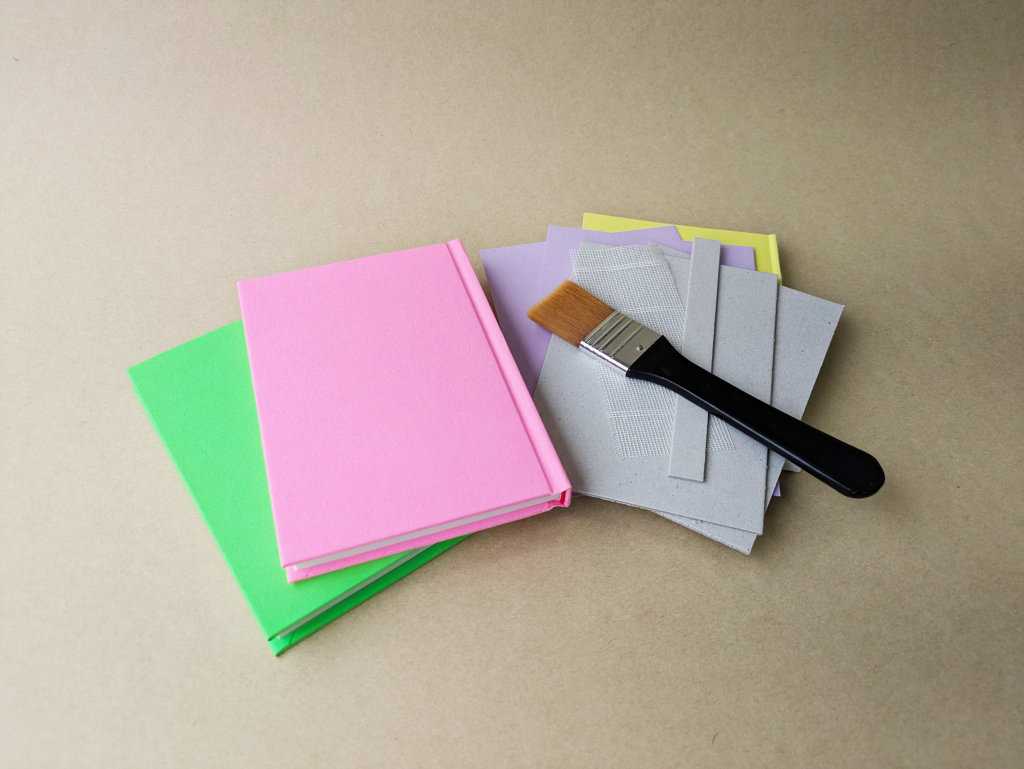

甲子園文字の歴史や『甲子園フォント』プロジェクトの概要、フォント制作方法などをパネルで紹介する他、フォント制作の基となる原図や、原図の制作道具などの展示、2024年の阪神タイガース公式戦でモリサワが開催した、『甲子園フォント』制作を記念した冠試合の様子などを紹介しています。

創業者である森澤信夫は、石井茂吉氏(株式会社写研の創業者)と共に、1924年に世界で初めて「邦文写真植字機」を発明し特許を申請、従来の活版印刷に代わる新たな印刷技術として印刷・出版社へ普及しました。「文字を通じて社会に貢献する」を社是に研究・開発を続け、2025年現在、より多くの人が読みやすいUDフォントや、2,000書体以上を搭載したフォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」などを展開しています。

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp