発刊を記念し、京都、銀座、代官山蔦屋書店で発刊記念フェアを開催いたします。

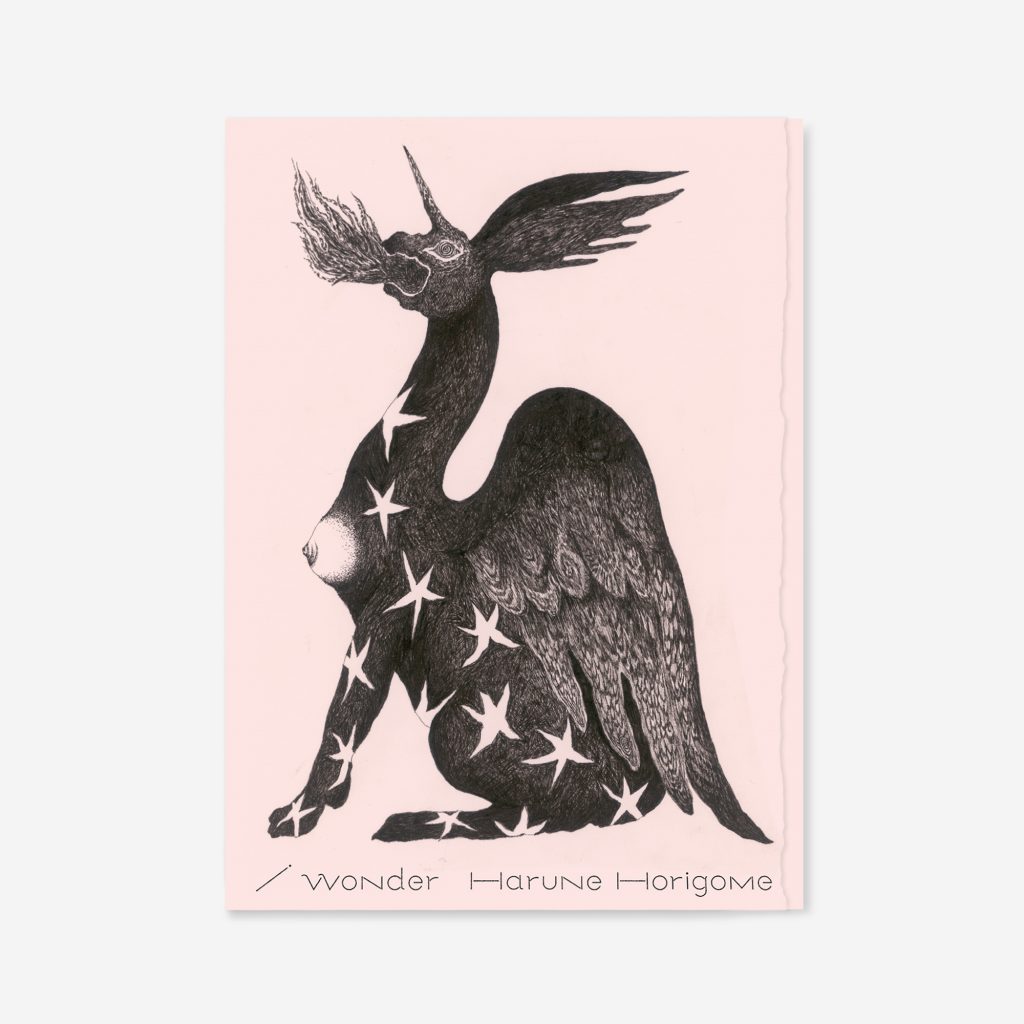

創業104年の印刷会社である株式会社山田写真製版所(富山県富山市)はこのほど、新たに出版レーベル「YAMADA Book Publishing」を立ち上げました。その出版第1弾として、ドローイングやペインティング、刺繍などを用いて光や影、祈りを主題に制作活動を行う絵描き・堀米春寧さん初の作品集『I vvonder』を発刊いたします。

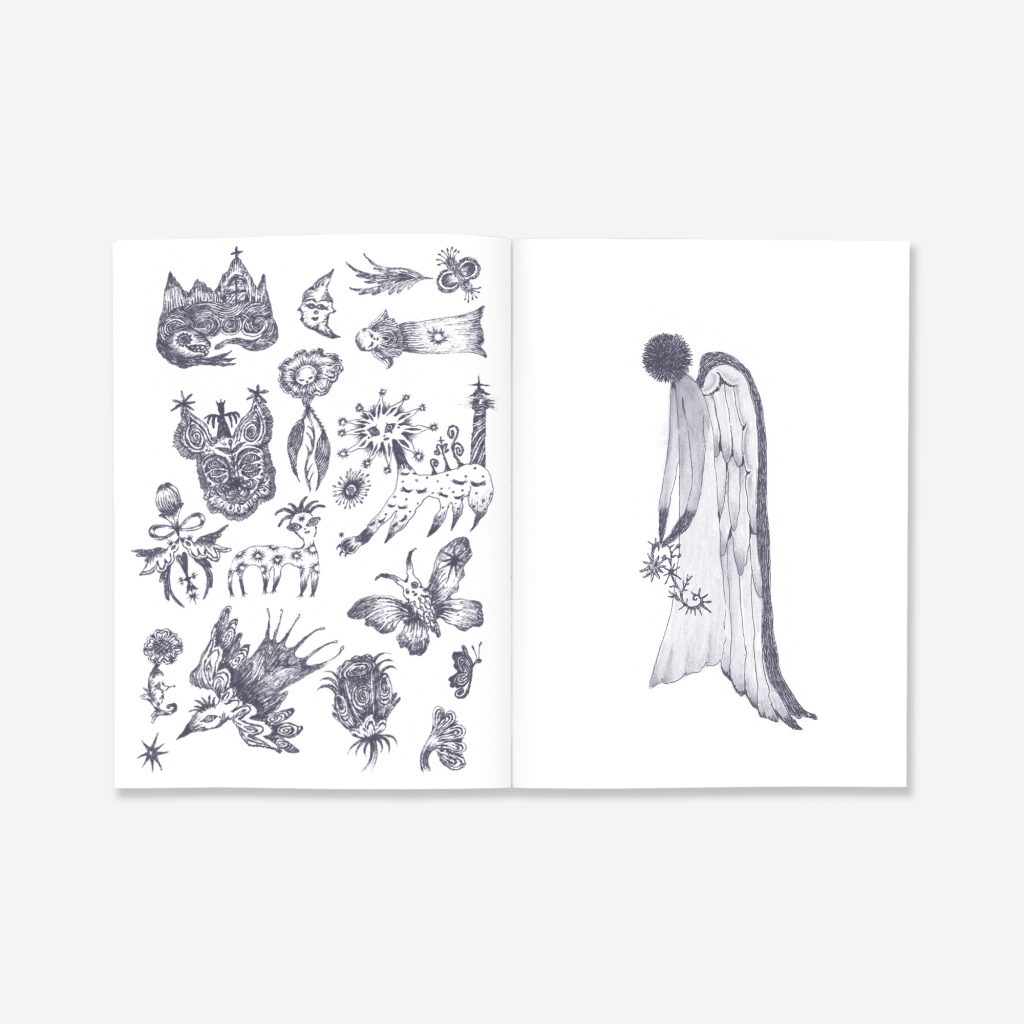

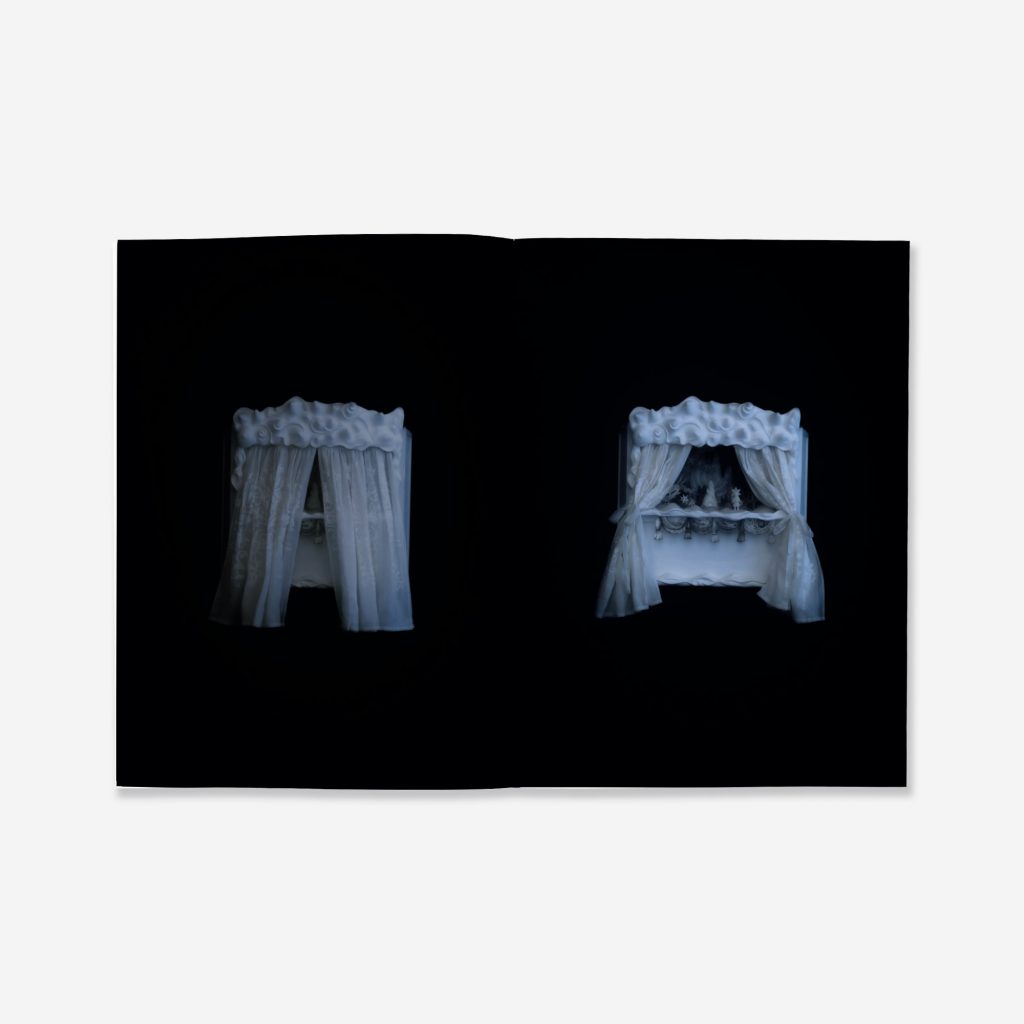

『I vvonder(アイ ワンダー)』は、ただひたすらに描くことが好きだったひとりの少女が絵を通じて世界と向きあい、羽ばたくための旅路を描いたファーストアルバムです。かつての無垢な衝動は、0.05mmのペンでおりなされた繊細な問いへと変化し、観る者のこころに眠る好奇心をそっと呼び覚まします。光と闇、迷いと希望が交差するこの作品集は、一枚一枚があらたな発見と自己探求の扉をひらき、あなた自身の物語を紡ぐ旅のはじまりともなるのです。

堀米春寧 個展情報

個 展 「I vvonder」

日 程:2025年2月22日(土)、2月23日(日)、2月24日(月・祝)

時 間:13:00〜20:00

オープニングレセプション:2月22日(土)18:00〜20:00

会 場:Just Another Space 〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-9 藤屋ビル3F

入場料:無料

特 典:来場者特典あり

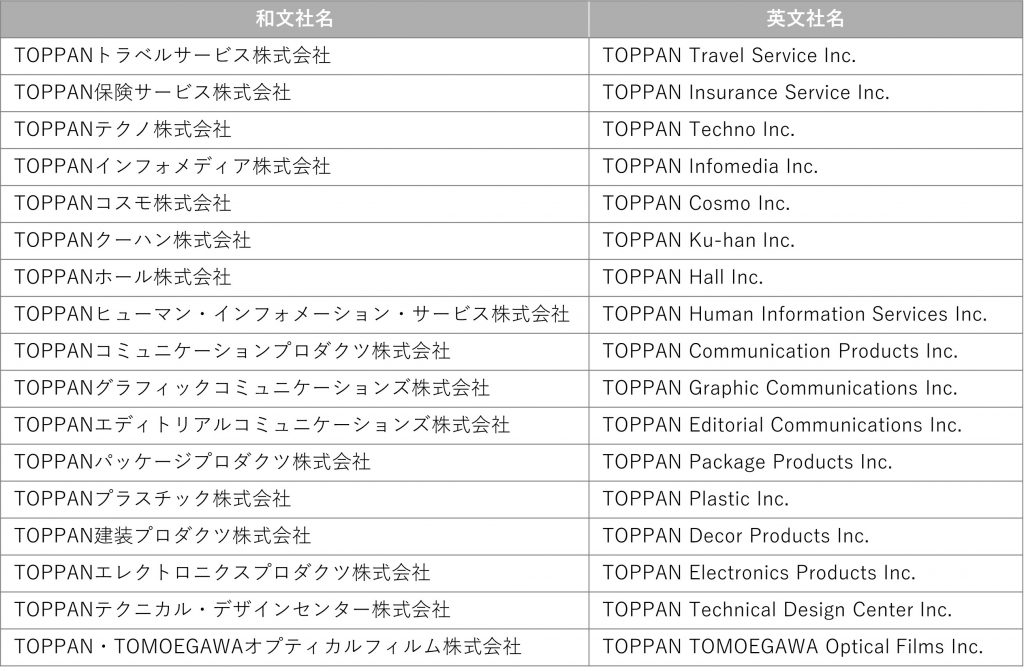

書籍情報

『I vvonder』

2025年2月22日発行

著 者:堀米春寧

装 幀:脇田あすか

写 真:八木咲

発行所:YAMADA Book Publishing

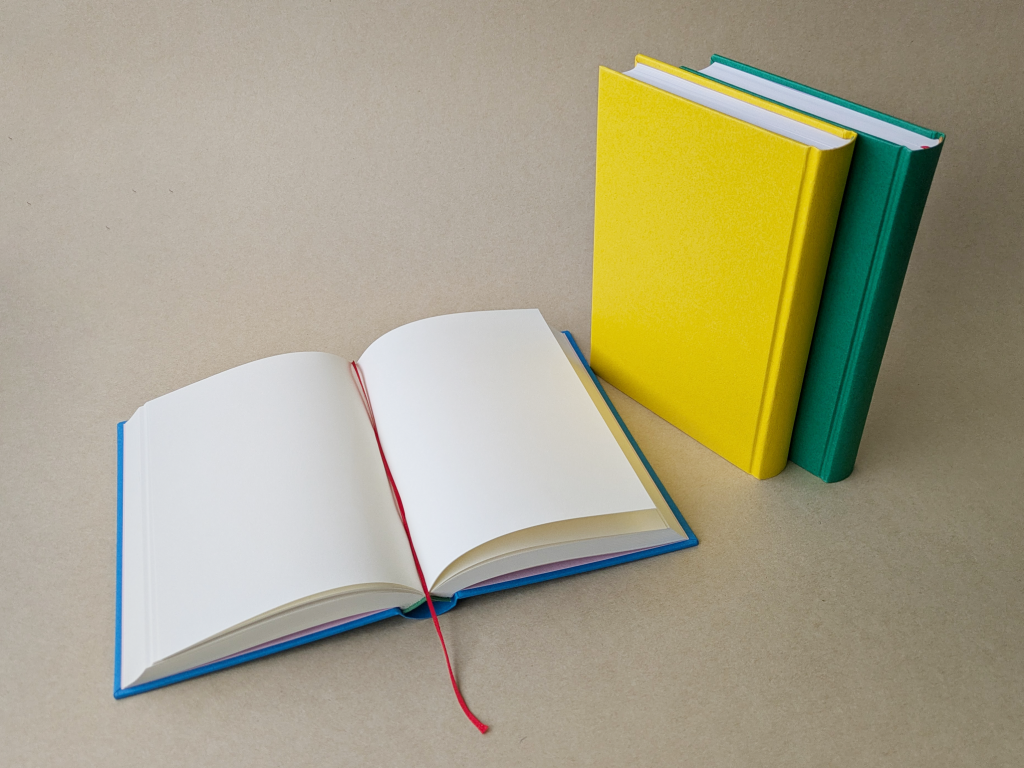

サイズ:縦290mm×横210mm

仕 様:変則コデックス装

頁 数:160頁

印 刷:株式会社山田写真製版所

製 本:株式会社望月製本所

協 力:斉藤篤(roshin books)

取 次:ツバメ出版流通

定 価:本体5,400円+税

ISBN978-4-911496-00-8 C0071 ¥5400E

《Contents》

prologue

A Journey Written in Starlight おかえりなさい おほしさま

chapter 1

Micro Cosmos 彼女の夢は月灯にひらき

chapter 2

Molecule Practices 翳りの淵に聡明なひとひら

chapter 3

Wandering Traces きをくから彷徨い出た彼らは

chapter 4

The Guardians of Wonder 光を紡ぐ守り手たち

■先行予約受付!

2月1日(土)から『I vvonder』の先行予約を YAMADA Book Publishingオンラインストアにて受付けます。

YAMADA Book Publishing オンラインストア ⇒ https://yamada-book-publishing.com/

■プロフィール

著者:堀米春寧 絵描き

1996年生まれ。文化学園大学在学中から絵描きとして活動を開始し、ファッションブランドのテキスタイルや雑誌の挿絵、CDジャケットのアートワーク等を彩り、その活動は多岐にわたる。いのちの流れと好奇心をテーマに、ドローイングやペインティング、刺繍を用いた作品を、国内外の個展やコラボレーションで発表。近年は、衣装制作や百貨店の空間デザイン、古着のリメイク作品など、立体的な表現や手仕事を通じ、さまざまな素材にあらたな物語を紡ぐ活動を展開している。

主な仕事に、羊文学のアートワークや、西武渋谷店のクリスマスウィンドウディスプレイ、伊勢丹新宿店、ラフォーレ原宿の空間デザインなど。PINK HOUSE POCHEやロンドンのファッションブランドRenli Suのコラボレーションコレクションも発表している。

Instagram @haruneh

https://www.haruneh.com

装幀:脇田あすか グラフィックデザイナー/アートディレクター

グラフィックデザイナー・アートディレクター。1993年生まれ。東京藝術大学デザイン科卒業後大学院を修了、その後コズフィッシュを経て独立。あらゆる文化に対してデザインで携わりながら、豊かな生活をおくることにつとめる。過去の仕事にPARCO、LUMINE、HARUTAなどのファッションシーズンビジュアル、ドラえもん50周年ポスター、書籍の装丁や、紙・印刷にまつわるアイテムからWEBデザインなど。また、アートブックやスカーフなどの自主制作作品を制作・発表もしている。

Instagram @wakidaasuka

https://www.instagram.com/wakidaasuka/

発刊記念フェア開催!

『I vvonder』の発刊を記念して、著者の堀米春寧さんとゲストをお招きしてトークイベント&サイン会ならびに POPUPを開催いたします。

銀座蔦屋書店

会期:3月1日(土)〜3月30日(日)

会場:銀座蔦屋書店 BOOK EVENT SPACE

トークイベント&サイン会:日程未定

トークイベントゲスト:東佳苗さん (縷縷夢兎デザイナー)

京都蔦屋書店

会期:3月7日(金)〜3月30日(日)

会場:京都蔦屋書店 5F BOOKウォール

トークイベント&サイン会:3月15日(土)

トークイベントゲスト:脇田あすかさん

代官山蔦屋書店

会期:3月20日(木)〜4月7日(月)

会場:代官山蔦屋書店 2号館1階アートフロア

トークイベント・ワークショップ&サイン会:日程未定

トークイベントゲスト:haru.さん (HIGH(er) magazine編集長)

トークイベントの詳細はYAMADA Book Publishing オンラインストアで順次お知らせ致します。

YAMADA Book Publishing 概要

富山県富山市の印刷会社「山田写真製版所」が2025年に立ち上げた、アートブックに特化した出版レーベル。

所在地:富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL:076-421-1136

YAMADA Book Publishing オンラインストア: https://yamada-book-publishing.com/

YAMADA Book Publishing Instgram: https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/

株式会社山田写真製版所 概要

1921年創業の富山県富山市に本社を構える印刷会社です。ただ「刷る」だけではなく、作品が持つ魅力を最大限引き出し、「刷ったその先」に広がる世界を見据え、多くの方々に感動を届けることを目指しています。

本社:富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL:076-421-1136

ホームページ: https://www.yppnet.co.jp/

Instgram: https://www.instagram.com/yamada_photo_process/