「協会情報」カテゴリーアーカイブ

メンテナンス

page2026 複数の新企画ゾーンを設置し「印刷のチカラ」を体現

page2026は、2月18日(水)~20日(金)に東京・池袋サンシャインシティで開催する「page2026」では、ご来場いただく皆様に楽しんでいただくべく、企画ゾーンを複数設置する。

前回から実施した「工場ソリューションゾーン」は規模を拡大

page2026では前回page2025で好評を得た、印刷現場の環境改善を目的にその課題を解決する様々な製品・サービスを持つ企業が出展する「工場ソリューションゾーン」は規模を拡大して展開する。前回出展の10社は、再生可能エネルギー事業を展開し、現場の電気代削減を提案や、工場内のマニュアルを動画化し、現場ノウハウの可視化と作業・教育・評価の標準化の実現、さらには機器買取やUV蛍光灯からLEDランプへの置き換えといったリサイクルなど、こちらの想定を超えた業種の出展があった。これはひとえに「工場ソリューションゾーン」というシンプルなネーミングにより、ゾーンの特性が明確になった結果、自社のソリューションと照らし合わせやすかったことが要因と言える。page2026においては工場内の「環境改善」や「機器・設備・備品の補強」に加え、従業員の働きやすさを向上させる「健康サポート」などの企業にまで拡大して出展を募り、来場者とのビジネスマッチングを生 み出したいと考える。

新企画ゾーンで印刷のチカラを体現

この他に、page2026では新企画ゾーンを複数設置する。

まずは「紙以外印刷ゾーン」である。これは多種多様な技術を活用し、Tシャツなどの布やアクリルスタンド、スマホケースなどといった紙以外への印刷を展開する企業、製品が集まるゾーンである。これまでのpageイベントでもこうした企業や製品をPRする企業の出展はあったが、今回はこれらを一堂に集めてゾーンとすることで、page2026のテーマのサブタイトルにある「印刷のチカラ」を体現する。

印刷業界の人手不足解消を目的にした2つの新企画ゾーン

2030年までに労働人口は300万人減少する一方、最低賃金は1,500円にまで上昇することが想定される。当然、印刷業界においてもこうした問題は例外ではなく、page2026ではこの印刷業界の人材不足解消を目的に、2つの新企画ゾーンを設置する。

1つは、「印刷人材確保・育成&リスキリングゾーン(仮称)」である。これはシンプルに印刷業界における人材不足解消を目的に、人材サービスを展開する企業、特に印刷業とその周辺業界向けにサービスを展開している企業がサービスをPRするゾーンである。昨今、求職者と求人企業のマッチングだけでは大手の人材サービスの規模に及ばないため、工夫を凝らした人材サービスを行っている企業も多い。一方で成熟産業である印刷業界においても、大手人材サービス企業に高額の広告料を払っても、希望の人材を獲得するどころか、資料請求もままならないケースが多い。当ゾーンで、これらがマッチングすることで、人材不足解消の一端を担えれば幸いだ。

もう一つが、人手不足を自動化、省力化、無人化によって解消すべく、それらを実現する機器、サービス、ソリューションを紹介する「自動化ゾーン」である。こちらは一見すると高いハードルのように思えるが、実はこの自動化ゾーンは「pageイベントの中で、自社が展開する自動化ソリューションをPRできる場はないか」という意見を、印刷会社の中から複数いただき、実現させた経緯がある。したがって出展企業としては、自動化ソリューションを導入している印刷会社が中心となるため、ロボット関連メーカー側からの一方的な訴求にとどまっていない。一貫して「機材展ではない」と言い続けてきたpageらしさを加えたゾーンと言える。またこれらの自動化ソリューションは、工場内における省人化、省力化を実現することになるため、上述の工場ソリューションゾーンと親和性も高い。自動化ゾーンとこれらのゾーンを隣接して設置する予定である。

展示会場の特性を生かし来場者の目的に合わせたゾーニングが可能に

東京ビックサイトや幕張メッセで開催されるイベントは、1回の会期で複数の展示会が開催されているケースが多い。これらの会場は、複数のホールが隣接し、かつ境界線も無い為、会場内を歩いてみているうちに、関心の薄い企業が出展する展示会に入っているケースがある。一方、page2026の会場のサンシャインシティの展示ホールは、各ホールがフロアごとに分かれており、企画ゾーンを異なるフロアに設置することが可能だ。今回の人材不足解消を目的に設置した2つの新企画ゾーンは、目的は同じでも解決方法は真逆である為、自動化ゾーンは4階(展示ホールB)、「人材確保・育成&リスキリングゾーン」を2階(展示ホールD)に設置する予定である。これは来場される皆様にとっても、自社の状況に即した展開を優先して訪問することが出来、メリットがあるはずだ。

また前々回から実施している会場内セミナーも、前回page2025では開催枠がすべて埋まり、立ち見が出るほど満席になるセミナーも複数あったため今回も設置する。会場内セミナーへの参加が来場目的となっている方にとっても、その前後で展示会場を見て回る際に、分かりやすいゾーニングであれば、セミナー開始時刻に間に合わないケースや、聴講後、展示会場を回り切れないということが少なくなる。ご来場いただく皆様におかれましては、ぜひ目的に合わせて効 率よく展示会場を回っていただき、楽しんでいただきたいと思う。

(研究・教育部 堀雄亮)

書籍価格改定のお知らせ

昨今の製造コスト・物流費等の高騰により、当協会が刊行しております一部書籍につきまして、従来の販売価格を維持することが困難となり、2025年10月1日より、販売価格を改定させていただくこととなりました。

日頃より当協会刊行物を多くご利用いただいております皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

対象書籍

| 書籍名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |

| みんなの印刷入門 | ¥2,420 | ¥3,600 |

| 新版DTPベーシックガイダンス | ¥2,420 | ¥3,600 |

| DTPエキスパート・マイスターBOOK | ¥3,300 | ¥4,400 |

| DTPエキスパート受験サポートガイド | ¥2,970 | ¥4,200 |

| 眼・色・光 | ¥2,096 | ¥3,100 |

【10/21開催】JAGAT大会2025リアル&オンライン

10/21 JAGAT大会2025

マスター郡司のキーワード解説:缶バッジ

マスター郡司のキーワード解説:カラーコレクション

page2026に関するお知らせ

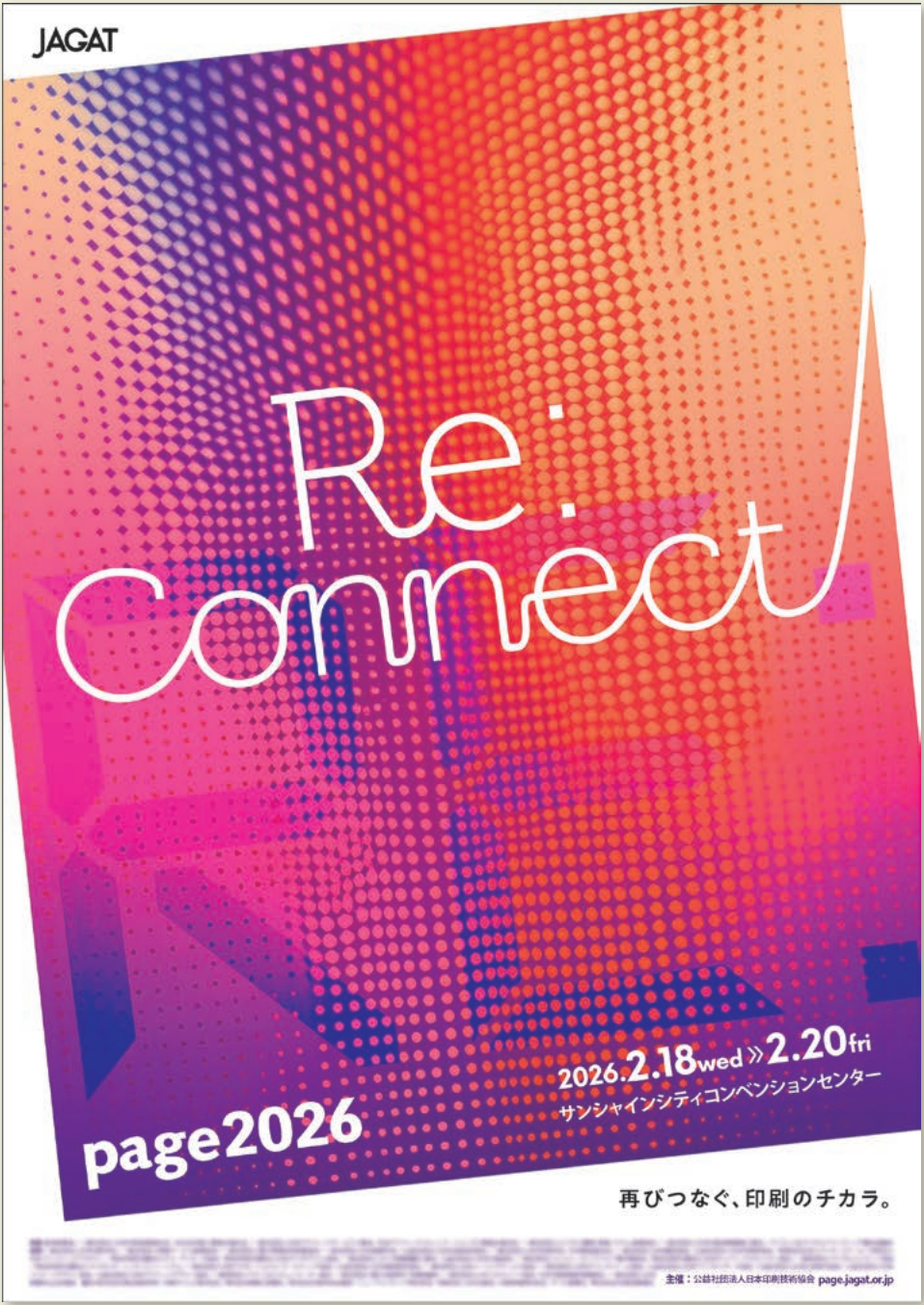

印刷・メディアビジネスの総合イベント「page2026」展示会は、「Re:Connect ~再びつなぐ、印刷のチカラ」をテーマに、2026年2月18日~20日の3日間、東京・池袋サンシャインシティで開催する。今月からの出展企業の募集開始に際して、いくつかのご報告とお知らせがございます。

page2026ポスタービジュアル案が決定

page2026の新たな試みとして、ポスタービジュアルの作成を公募形式で実施した。複数の会社様よりご応募いただき、厳正なる審査の結果、東洋美術印刷株式会社様の制作デザインに決定したことをご報告いたします。

今後、こちらのpage2026の各種PR媒体は、このビジュアルが展開されていく。

page2026出展募集は8月18日よりスタート、新企画も実施

page2026の出展募集は、8月18日よりスタートする(締め切りは10月24日)。

今回のpage2026では、より多くの方々にご来場いただくべく前回page2025で好評を得た、印刷現場の環境改善を目的にその課題を解決する様々な製品・サービスを持つ企業が出展する「工場ソリューションゾーン」を設置する。また新企画として、多種多様な技術を活用し、Tシャツなどの布やアクリルスタンド、スマホケースなどといった紙以外への印刷を展開する企業、製品を持つ企業の出展ゾーンである「紙以外印刷ゾーン」、さらに印刷業界における人手不足の解消のための自動化、省力化、無人化を実現する機器、サービス、ソリューションを紹介する「自動化ゾーン」を設置する。印刷の概念を拡大し、ビジネスを拡げるヒントをご提供し、page2026のテーマに記された「印刷のチカラ」を体現する。

page2026出展関連費用の改定

page2026の出展関連料金を一部改訂しましたこと、ご報告いたします。料金については、下記のとおり。(赤字部分が改定料金)

★出展小間料(税込)

10小間まで JAGAT会員 ¥297,000/小間 一般 ¥396,000/小間

11小間から JAGAT会員 ¥198,000/小間 一般 ¥280,500/小間

★テーブルブース出展小間料(税込)

¥198,000/ブース

★パッケージブース(税込)

Aタイプ 1小間 ¥198,000 2小間 ¥297,000

Bタイプ 1小間 ¥264,000 2小間 ¥385,000

★ストックスペース・ストックルーム(税込)

ストックスペース ¥44,000/スペース

ストックルーム ¥132,000/ルーム

★会場内セミナー

¥165,000/回

新たなイベントも実施予定、説明会開催も

page2026では上記の通り、様々な企画ゾーンの設置を予定しているが、それに加えて新イベントの実施も計画している。こちらは詳細の最終調整中の為、確定次第お知らせするが、こちらに関しての説明会の開催も予定しており、詳細発表まで今しばらくお待ちいただきたい。いずれにしてもpage2026が出展企業様、来場者様双方にメリットが得られるよう、主催社事務局として尽力してまいりますので、今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

<JAGAT page事務局>

またはTEL(03-3384-3411)にて、お問合せください。

またはTEL(03-3384-3411)にて、お問合せください。