新入社員のモチベーション向上、早期離職の防止、即戦力化を図る上で重要な体験型人材育成の重要性とは。

4月1日の朝、新調されたスーツに身を包まれた新社会人がいつもの満員電車に加わる。緊張、期待、挑戦、不安など様々な感情が車内を新鮮な風で彩り、また新たな1年が始まるなぁ~と実感し背筋もピンと張り直る時期が今年も訪れた。

■新人教育に力を入れる企業の増加

新卒採用市場は、依然として売り手(学生)優位市場が続いている。企業の人事担当者は、優秀な人材の確保、内定辞退、ミスマッチによる早期退職の防止に努める必要がある。

JAGATも4月より新入社員向けの研修を開催し、印刷業界の新たな仲間が多数訪れている。売り手市場のため、1社当たりの新入社員数は減っているが、ひとりに対する研修投資を増やしている企業が多い印象だ。中小印刷企業は、何年ぶりかの採用や、年間の採用数も数名であれば多い方であり、新入社員の入社は企業にとって特別であり育成に力を入れる企業が増えるのは当然である。

一般的には、ビジネスマナー、印刷基礎知識、自社の工場研修を4月中に行い、5月頃から現場に配属されるケースが多い。しかし中小印刷企業の現場は、ぎりぎりの人数で仕事をこなしているため現場での十分な新人教育の時間をとれないことや、毎年新卒社員を採用していない企業は教育慣れしていないなどの課題を持つ。そこで中小企業も外部の研修機関を利用しての新人教育を行うケースが増えている。また、大企業と違い採用人数が若干名のため、ひとり一人に集中して教育投資を行うことができる。4~6月を教育期間と捉えて、数カ月も外部の研修機関に新人を派遣するケースもあり、こうした新人向けの長期研修には厚労省の助成金「人材開発支援助成金」も活用しやすく利用ケースは増えている。

★人材開発支援助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

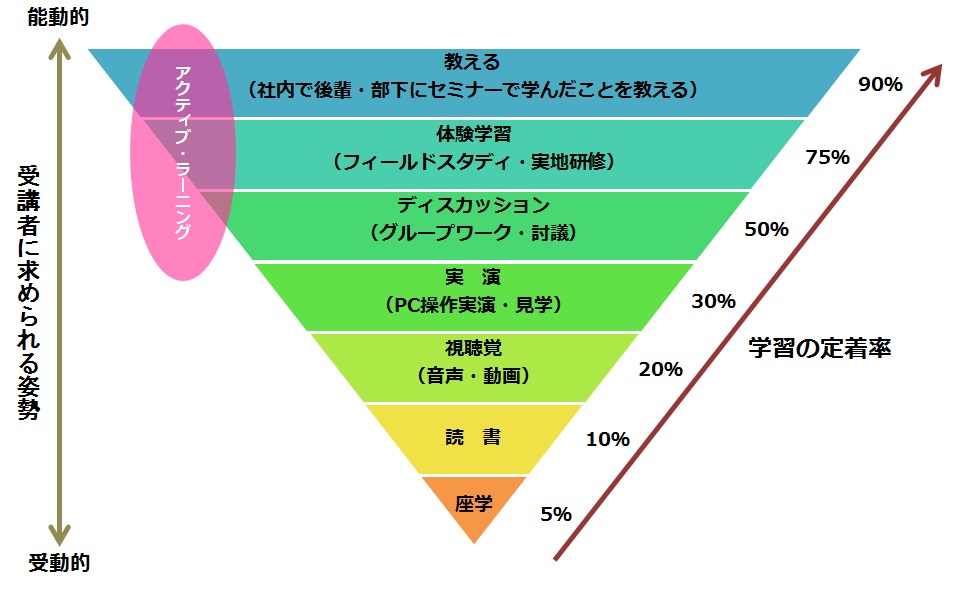

■体験学習×新人教育

ただし、長期研修に派遣する上で課題となるのが受講する新人のモチベーションの維持である。昔は講義を一方的に聞く知識習得型のスタイルが主流であったが、時代の流れとともに変わり、今の新入社員に適した研修スタイルは「体験型」である。財務研修であればゲーム性の高いマネジメントゲーム、新規事業立案であればグループワークショップによる仮想企画コンテストなど、体験型コンテンツの人気が高い。体験型研修は、ただ面白いからモチベーションを維持できるのではなく、講義で学んだことを実体験して活用することで知識を血肉にしやすいメリットがある。また、架空の事例による体験ではなく、より現実的な体験であれば教育効果は高くなる。

★アクティブ・ラーニング「リアル体験×学習プログラム」が織りなす高い学習効果 https://www.jagat.or.jp/archives/57962

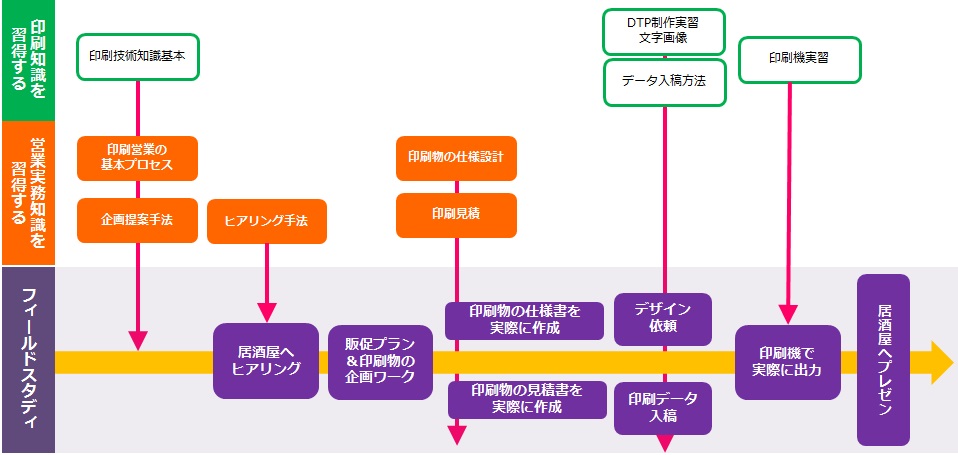

印刷営業であれば、印刷営業のプロセスとしてヒアリングから企画、見積作成、プレゼンテーション、印刷物の仕様書作成、デザイン依頼、データ入稿、印刷出力、納品までの一連の流れがある。印刷営業のプロセスは複雑であり講義を受けただけでは、実感が湧かないことが多い。実際に印刷物を発注してくれているクライアント企業に協力を仰いで、このプロセスを実体験しながら研修を行うことで、よりリアルな体験学習をすることができる。

JAGATも印刷企業の新人向けの長期研修として、「印刷営業20日間集中ゼミ」を開催し5月で47期目の開講を迎える。(今年は既に例年を上回る人数の参加を予定しており、長期に渡る研修への新人派遣で即戦力化を狙う企業が増えている。)

<印刷営業プロセスのリアル体験学習題材>

山梨ワインと鳥料理が主力のワインダイニングバーに対する営業支援の体験

★ 知識×実践で体系的に営業プロセスを学ぶ流れ

印刷技術、営業知識を学び、その知識を実際のワインダイニングバーのフィールドスタディで活用することで、印刷営業のプロセスを肌感覚で理解してもらうのが狙いである。新たに印刷業界へと入る新入社員は業界としても重要な資産である。そうした人材のモチベーションを高め少しでも早く戦力にするための側面支援をしていくのは、JAGATの役割の一つと考える。こうした体験型学習のアプローチも増やしていきたい。

教育サポートチーム 塚本 直樹

●第47期 印刷営業20日間集中ゼミ(リニューアル)5月開講