生産性向上支援訓練「ものづくりの仕事のしくみと生産性向上」

~複雑な製造工程を整理し、体系的な見積りを学ぶ~

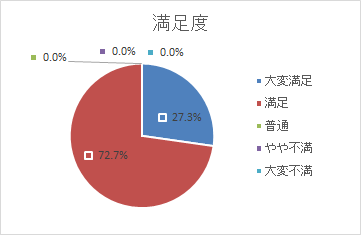

部下のやる気を引き出す営業会議の進め方 ~受講者の声~

営業の能力を伸ばすための育成方法

どうやったら社員に印刷に関連した基礎知識を習得させられるか、特に若手営業社員の育成方法について都内のある印刷会社の例を紹介する。

50年以上にわたり地元企業を中心に、サービスを展開している印刷企業がある。同社は、会社案内、カタログ、ポスターなど商業印刷の制作にあたり、デジタル印刷機を活用して少部数の仕事に対応しながら小回りの利く営業を展開している。目指すべき営業のスタイルは、顧客の期待を少しでも上回ることである。例えば、営業は印刷のプロフェショナルとしての自覚を持ち、印刷について顧客が理解できるように、を噛み砕いて説明できるような営業活動を心掛けている。そのためには、社員教育を計画的に行い、日々学習する機会を社員へ提供している。

営業は新卒から育成

数年前までは営業職の即戦力を求め中途採用が中心だった。しかし、社内の雰囲気に馴染めずに早期に離職をされるなど定着に課題があったため営業職の採用を中途から新卒へ方向転換を図った。社会人経験のない学生に企業理念の浸透から仕事の進め方まで0から教えた方が、人材の定着化に有効で長期的な視点で組織力を強化できると考えたからだ。

新卒営業職の早期戦力化を図るには人材育成が重要になる。先輩社員による自社ならではの営業スタイルを教育するだけではなく、印刷営業として必要な知識やスキルを体系的に学べる機会として外部の研修機関を利用している。JAGATの「印刷営業20日間集中ゼミ」もそのひとつだ。その後は6ヶ月間上司が付いてOJTを実施している。

営業の成長を促す「力量表」と「成長シート」

この会社では社員が学んだ知識やスキルを実務で効果的に生かせるように、「力量表」と「成長シート」という教育ツールを活用したコーチングにも力を入れている。「力量表」は、社員がどのような免許・資格、仕事に対する能力を持っているかをわかりやすく示した表であり、上司が必要に応じてコーチングして、人事部門でまとめている。

「成長シート」は、社員の成長を促進するためにキャリアプランと目標を明確化したものだ。このシートの運用には4段階ある。1番目に営業個人が5段階評定の目標の達成度合いを自ら評価し、2番目に同じ表を上司が独自に部下の目標達成度合いを評価する。そして3番目に社内で組織された評価委員会で差が生じた評価を検討する。最後に評価委員会の結果を基に上司、本人、評価委員、社長の4者で面談し、次年度の目標を決めながら社員の成長を促している。

勉強会の目的の明確化が大事

これらの取り組みにより、営業が自主的に勉強会を開催したり、営業同士が気軽に質問して教え合う等、学習する組織へ風土が変わってきた。最近の例では、月に一番大きな受注をした営業がその受注品目を題材として積算資料を基に見積もりの講師を担当して社内勉強会を行っていることだ。

この狙いは、特に若い営業が先輩の受注した同じ仕様の見積もりを単にコピーして前回通りと理解するのではなく、積算資料を参考に独自の考えをもってゼロから見積もりすることにより印刷工程や技術的な用語を復習してもらうところにある。ひとつの勉強会でも単純にテーマを挙げて開催するのではなく、「明確な意義をもたせること」が社長の方針だ。そうした社風があるからこそ社員が自覚をもって勉強でき、新しいアイデアを創る要素ともなっている。

このように営業が顧客に新しいアイデアを提案し、社内での勉強会で積極的にやるには印刷ビジネスに関連した基礎知識を身に付けていないといけない。JAGATが毎年開催している「印刷営業20日間集中ゼミ」は若手営業が印刷ビジネスに欠かせない基礎知識を学べる構成になっている。若手営業の早期戦力化を検討している会社には推薦したい講座である。

(CS部 伊藤禎昭)

「印刷営業20日間集中ゼミ」

期間:2020年5月11日(月)~6月5日(金)9:30~17:30

場所:JAGAT研修室 その他

印刷見積り基礎講座(2日間)【大阪開催 支援訓練認定講座】

複雑な製造工程を整理し、体系的な見積りを解説します。 ※生産性向上支援訓練認定講座 続きを読む

過度に恐れず、やるべきことをやる

新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、イベントの自粛要請は継続されているが、JAGATのセミナーにおいては、感染予防の対策を講じた上で、受講者及び講師からの了解があれば、実施をしている。

page2020は感染防止対策を施していた

弊会主催イベントpage2020が行われた2月5日(水)~7日(金)の時点では、こうした自粛要請は行われてはいなかった。しかし、日本国内での感染が発見されており、また海外からの渡航者の入国制限も行われていない状況であったため、page2020の実施に際しては、展示ホールの各フロアの入り口にマスクと手指消毒液を設置する対応策を施した。その結果、出展企業を対象にしたアンケートでは、こうした対策に対し、一定の評価を得ることが出来た。

4月の新入社員養成講座も開催予定

3月下旬になり、JAGATセミナーの受講キャンセルの依頼は後を絶たない。しかしJAGATでは、page2020以降、一部セミナーを除き、pageイベントと同様の対策を施し、実施をしている。そして4月2日からの新入社員養成講座は、通信教育コースへの代替プランを用意しつつ、講座そのものの中止あるいは延期の予定はない(←6月以降に延期となりました)。 「自粛要請」があるからといって、新入社員に対しての貴重な教育の機会を奪ってよいのか、という思いがあるからだ。

大事な事は正しく恐れること

もちろん人命が最優先である。しかし新型コロナウイルスの収束時期が見えない中、現時点で講座の延期時期を確定することは難しい。ましてオリンピックのように1年というわけにはいかないであろう。受講申し込み企業の中には「何とか実施してほしい」という声もある。会場の換気を行い、参加者間の座席の距離を保ち、ディスカッションなどのも実施しないため、「3密(密接・密閉、密着)」の要件は回避しており、開催に支障はない。(JAGATにおける新型コロナウィルス感染症に関する対応策はこちらです。)

余談だが、先日、小学校の卒業式に参列した。参列者は制限され、いくつかのプログラムは削除される1時間弱の短い式だったが、子供たちが直前まで装着していたマスクを外し、校長先生から卒業証書を受け取る姿を見ることが出来た。過度に恐れることなく、リスクを背負い、最重要目的を見誤らず、適切な処置を施し、冷静に対応する姿勢に深い感銘を受けた。

(cs部 堀雄亮)

2020年度 JAGATセミナーカレンダー

2021/3/3更新

2020年度|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月

2020年4月

| 【延期】開催日未定 4月2日(木)10:00~17:00 新入社員養成講座 |

| 【延期】開催日未定 4月3日(金)10:00~17:00 人間関係と仕事が上手くいくコミュニケーション講座 |

| 【延期】開催日未定 4月6日(月)10:00~17:00 4月7日(火)10:00~17:00 印刷製作入門講座【講義編】 第1回目 |

| 【延期】開催日未定 4月8日(水)10:00~17:00 4月9日(木)10:00~17:00 4月10日(金) 10:00~17:00 印刷製作入門講座【実技編】 第1回目 |

| 【延期】開催日未定 4月13日(月)10:00~17:00 4月14日(火)10:00~17:00 印刷製作入門講座【講義編】 第2回目 |

| 【延期】開催日未定 4月15日(水)10:00~17:00 4月16日(木)10:00~17:00 4月17日(金) 10:00~17:00 印刷製作入門講座【実技編】 第2回目 |

| 【延期】開催日未定 4月22日(水)10:00~17:00 4月23日(木)10:00~17:00 4月24日(金) 10:00~17:00 印刷製作入門講座【実技編】 第3回目 |

2020年5月

| 5月11日(月)~ 第48期印刷営業20日間集中ゼミ |

2020年6月

| 6月9日(火)10:00~12:00 新入社員養成講座~印刷概論~ |

| 6月9日(火)13:00~17:00 印刷業界で成果を出すための働き方 |

| 6月10日(水)~12日(金)10:00~17:00 印刷製作入門総合講座 |

| 6月22日(月)14:00~17:00 デザイン・レイアウトの基本のキ |

| 6月23日(火)13:00~16:00 仕事に役立つマーケティングの基本のキ |

2020年7月

| 7月4日(土)10:00~17:00 品質向上と印刷機械メンテナンス・印刷環境編 |

| 7月11日(土)10:00~17:00 品質向上のための印刷材料知識編 |

| 7月15日(水)13:30~17:30 情報の活かし方とアイデア発想法 |

| 7月22日(水)15:00-18:00 【オンラインセミナー】 紙媒体の成果アップ!SNSとの組み合わせでつくる売れる仕組構築 |

2020年8月

| 8月4日(火)13:00~18:00 ゼロから始めるWebを受注するための営業術 |

| 8月8日(土)10:00~17:00 上級印刷管理者講座 |

2020年9月

| 9月8日(火)10:00~17:00 【オンライン同時開催】 今日からできる提案営業の進め方 |

| 9月14日(月)10:00~17:00 【オンライン同時開催】 組織で取り組む取り組む戦略営業体制と実践手順 |

| 9月15日(火)~16(水)10:00~17:00(両日とも) DTPオペレーションに必要な文字組の基礎を正しく学ぶ |

2020年10月

| 10月1日(木)開講 オンライン印刷ビジネス開発実践講座 |

| 10月7日(水)開講 オンライン印刷経営幹部ゼミナール |

| 10月20日(火) 【オンラインセミナー】 印刷技術の基礎知識を学ぶ(プリプレス編) |

| 10月27日(火) 【オンラインセミナー】 印刷技術の基礎知識を学ぶ(プレス・ポストプレス編) |

2020年11月

| 11月10日(火) 【オンラインセミナー】 印刷見積り基礎講座(講義) |

| 11月27日(火) 【オンラインセミナー】 印刷営業の基本プロセスと実務知識 |

2020年12月

| 12月4日(金) 【オンライン同時開催】 印刷営業のためのDTP必須知識 |

| 12月22日(火) 【オンラインセミナー】 顧客に選ばれる印刷営業活動の鉄則 |

2021年1月

| 1月14日(木) 【オンラインセミナー】 制作現場の見える化 |

| 1月19日(火) 【オンラインセミナー】 ビジネスに役立つグラフィックデザインの基本 |

| 1月27日(水) 【オンラインセミナー】 印刷営業のためのマーケティング基礎講座 |

2021年2月

| 2月16日(火) 【オンラインセミナー】 DM事例から学ぶ!デジタルと紙を活用したプロモーション手法 |

| 2月16日(火) 【オンラインセミナー】 最新版!DTPアプリケーションの徹底活用 |

| 2月19日(金) 【オンラインセミナー】 PDF入稿の運用方法とトラブル対策 |

2021年3月

| 3月4日(木) 【オンラインセミナー】 コンペで勝つ!企画提案の3つの極意 |

| 3月4日(木) 【オンラインセミナー】 ゼロから始めるWebを受注するための営業術 |

| 3月16日(火) 【オンラインセミナー】 印刷会社の”当たり前サービス”を強みに変える自社PR力アップ講座 |

| 3月18日(木) 【オンラインセミナー】 印刷見積り基礎講座(講義) |

| 3月22日(月) 【オンラインセミナー】 印刷営業の基本プロセスと実務知識 |

2020/9/24 コンペで勝つ!企画提案の3つの極意 お申込み

セミナー名:コンペで勝つ!企画提案の3つの極意

開催日:2020年9月24日(木) 13:00-18:00

参加費:JAGAT会員:14,300円(税込)/一般:18,700円(税込)

→詳細案内ページ

申込みは、下記のフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。

※ご注意ください※

本 メールにご登録いただくと、申込完了メールが送信されます。登録後、数分経ってもメールが受領できない場合は、迷惑メールフィルタ等の要因が考えられま す。その場合は、お手数ですが、メール( )またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。

)またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。

働き方改革と生産性向上における印刷工場の課題

働き方改革という言葉が定着してきた昨今だが、印刷工場での働き方改革への対応には頭を痛めている経営者やマネージャーも多いようだ。2019年4月から『働き方改革関連法案』が実施され、企業は対応することが義務付けられている。その関連法案で注視しなければならない規定が、労働基準法とパート有限雇用法になる。

労働基準法とパート有限雇用法

労働基準法の改定では、

- 5日間以上の年次有給休暇の取得義務化

- 時間外労働の上限規制導入

- 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の猶予措置、(50%→25%)の廃止

パート有期雇用法(パート労働法)では、

- 均等待遇について、個々の待遇ごとに不合理性を判断することを 明確化

- 有期契約労働者に係る均等待遇規定の創設

- 待遇差の理由等に関する説明の義務化

時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金

労働基準法改定では、5日以上の年次休暇取得義務については、昨年2019年4月より施行された。週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の上限を原則として「月45時間」かつ「年360 時間」とする規定については、繁忙期でも単月100時間未満、複数月(2~6か月)平均80時間(休日労働含む)に抑えという上限が加わった。法案の発表当時の2017年3月の日経ビズネスオンラインの記事よれば、経営者側と従業者側では受け方が違うようだ。従業者側では、「100時間迫る時間外労働を許すのか」や「過労死に繋がる」という時間外労働を促進するような見受け方もあったようだ。page2020セミナー「印刷工場の生産性向上実践 ~多能工化編~」講師で中小企業診断士の寶積氏(株式会社GIMS代表取締役)によれば、上限が無かったものに上限が付いたことが大きいという。経営者にとっては難しい対応が迫られ、業績への影響も心配される。一方、社会保険労務士側では、やらない会社は淘汰されるという見方もある。政策が掲げる指標は労働生産性だ。単に仕事を増やして従業員の賃上げを目指すものではない。生産効率、付加価値率を高めることで少ない従業員で大きな成果を上げる企業体質を目指すものだ。旨くいけば中小企業には追い風のようにも思える。しかし、取り組む課題は簡単ではない。

経営資源に限りがある中小の印刷業においては、特に、業績アップのための施策と働き方改革は同じ土俵で進めるべきだ。印刷工場では、生産効率を高めるための改善活動やマネジメントを促進し、生産性を高くする体質改善する仕組みづくりが重要になる。小手先の対処療法では、課題は解決されない。特に印刷業の多くは、受注型で多品種少量の傾向にある中、計画的な生産管理は難しい。全社を上げて改善活動を推進し、具体的に見える化や多能工化へ取り組むことが益々重要になってくる。活動を推進する上で欠かせないのがリーダーの存在だ。印刷工場でのマネージャー育成は益々急務なってくる。

(CS部 古谷芸文)

第6期 工場マネージャー養成講座

フィールドワークを導入した印刷営業の人材育成事例

人材育成の効果的な学習方法としてアクティブ・ラーニングが注目されている。新人向けの印刷営業育成プログラムに導入した人材育成事例を紹介する。

学習効果を高めるアクティブ・ラーニング

人材育成の効果的な学習方法としてアクティブ・ラーニングが注目されている。アクティブ・ラーニングとは、学習プロセスの質を改善し積極的・能動的・対話的な授業や学びの機会である。知識・技能の習得、それを応用し主体的に考え活用できる人材を育成することを目的とする。つまり、講師から受講者への一方的な授業(受動的)だけではなく、ディスカッションやフィールドワークの体験授業を通して、受講者が主体的に参加する学習手法のことである。文部科学省が平成29年に公示した「新しい学習指導要領の考え方」にも、このアクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業の推進を掲げている。

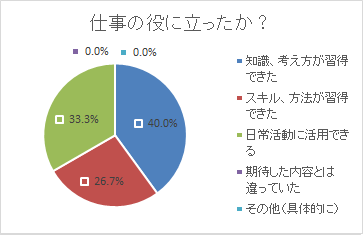

【アクティブ・ラーニングのイメージ図】

アメリカ国立訓練研究所が発表した研究結果に学習の定着率と学習過程の相関関係を示した「ラーニングピラミッド」の考え方がある。その図からも理解できる通り、教える、ディスカッションする、体験することが学習プログラムに組み込まれることで、学習効果が高まる。

フィールドワークの導入で印刷、営業知識を生きたスキルへ

アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた、新人・未経験者向けの印刷営業教育プログラムの事例を紹介する。

本プログラムは、新人、中途(印刷業界未経験)の営業職を対象に、20日間かけて、印刷営業に必要な基本スキルを習得できることを目的とする。

印刷営業に特化したプログラムのため、以下のような業界特有のカリキュラムがある。

【印刷営業育成に必要な基礎プログラム】

|

●印刷知識 ●営業基本スキル |

一般的な営業手法だけではなく、印刷技術知識から印刷営業の基本的な流れや見積もり方法、そしてこれから必要なデジタル×紙×マーケティングの視点まで網羅している。印刷営業に求められるスキルや知識も多様化し、それに合わせて学習する範囲も増えている。一方、業界未経験の新人は、印刷用語や営業の役割については、講師からの講義を通して学ぶことはできても、実体験が少ないためその講義内容を理解することが難しい。そこで2019年度から「講義×フィールドワーク」によるアクティブ・ラーニングを取り入れたプログラムを取り入れた。

大きなポイントは、実際に存在するクライアント企業に対して、ヒアリングから提案までの印刷営業の一連プロセスを実体験することである。架空の事例によるワークショップではなく、「リアル」「生」の体験をすることが肝となる。

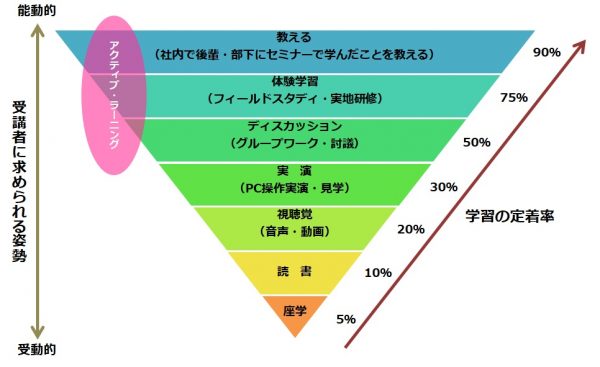

【印刷営業×フィールドワーク事例】

前回は、東京中野区にある居酒屋をフィールドワーク先に選定し、集客における課題のヒアリングからスタートした。そこから販促計画の考案、集客用印刷物の企画デザイン制作、見積書及び印刷用データの作成、実際に印刷機で出力、プレゼンテーションまでの一連の流れを行う。講義で得た知識をフィールドワークで活用することで生きた印刷及び営業スキルを学べる。また、実際に2グループにわけて行ったが、発表したコンセプトは異なっており、ヒアリングした内容次第で提案内容は180度変わることも、企画提案における難しさを肌で感じてもらえた。

印刷業界の課題でもある、新人の早期戦力化として人材育成は重要である。その効果を高めるためには、印刷技術、営業知識を実務で活用できるところまで昇華していくことが必要だ。JAGATは、人材育成×アクション・ラーニングを取り入れた教育プログラムを強化することで、業界の発展の一助になれば幸いである。

JAGAT 塚本 直樹

徹底した情報開示と教育が変革のエンジン

自動化、AI活用、あるいは見える化を推進するMISの導入など会社を変えるものとして新しい設備やシステム、技術に焦点が当たりがちであるが、視点を社員の立場に置いて考えてみたい。

続きを読む