デザインレイアウトの依頼を受けたとき、発注者・制作者間で共通認識を持つべき項目とは何だろう?目的に対してブレのない成果につながる印刷物を作るために必要なスキルをエキスパート資格で学ぶ。

続きを読む

「資格制度」カテゴリーアーカイブ

【第31期与件:リサイクルショップ】クロスメディアエキスパート 記述試験

状況設定について

あなたは、首都圏にある中堅総合印刷会社のX社に勤務するクロスメディアエキスパートである。X社は、商業印刷物やSP企画・制作、Webサイトの構築・運用のサービスを顧客企業に提供している。X社にはデザイン制作、およびWebコンテンツや映像・動画の企画制作を専門とする系列子会社があり、グループ総従業員数は約270名である。

A社提案プロジェクトについて

名古屋市に本社を構え、中古衣料や玩具、雑貨、ブランド品などを買取・販売するリサイクルショップチェーンを展開しているA 社は、X社が過去に取引を行った顧客企業である。同社のチラシ・パンフレット・POPの製作や Web サイトの一部を手がけた実績もある。

営業担当者より「A社はブランド戦略を見直し、新たな消費者とのコミュニケーションの方法を模索している」との報告があった。そこでX社では、営業部門や企画部門、制作部門に所属する数名で、A社提案プロジェクトを立ち上げることになった。クロスメディアエキスパートであるあなたは、本プロジェクトのリーダーを任命された。

X社は本プロジェクトにて提案書を作成し、2021年4月2日にA社へ提出する予定である。

面談ヒアリングについて

A社について調査を進めたところ、X社の競合企業Y社がインターネットやSNSを活用した企画提案を行う準備をしているとの情報が入った。X社では、営業担当者が中心となり、社長と専務(兼マーケティング・コミュニケーション室長)との面談(※ヒアリング報告書参照)を実施した。A社は、コミュニケーション戦略を立案するにあたり、社外からの優れた提案を取り入れ、実施を検討する方針である。

A社ヒアリング報告書

坂本 佳織

概要:A社からの提案依頼に伴う、ヒアリング調査

日時:2021年3月1日 11時~12時

対応者:駿河社長、豊島専務(兼マーケティング・コミュニケーション室長)

内容 下記に記載

1.提案へ向けて

- A社は、名古屋市に本社を構え、中部地区を中心に総合リサイクル事業を展開しており、年商は約32億円である。玩具、ゲーム、洋服、ブランド品、貴金属、雑貨などを買取・販売するリサイクルショップ30 店舗を運営している。

- 2020年、新たな顧客層を開拓し、ビジネスを拡大するため、インターネットやメディアを活用したデジタル・マーケティングを強化する方針を打ち出した。そのため、推進部門の「マーケティング・コミュニケーション室」を新設した。

- 若年層~30代女性をターゲットにした新ブランドを立ち上げ、新たな消費者層の開拓と売り上げの増加を目指す。この「新ブランド・プロジェクト」は、2021年1月の経営会議で承認された。

- 「新ブランド」に関して、多くのファンとのつながりを重視し、新たな生活者とのコミュニケーション手法を確立したいと考えており、それに伴うコンテンツやメディア展開案を求めている。

2. 施策の実行計画と期待する成果

- 月1回の経営幹部向け報告会で、マーケティング施策のモニタリングを行う。

- 期待成果:ターゲット層に対する新ブランドの認知度向上、買取強化キャンペーンの成果

3.想定予算

- プロジェクト開始から1年間の投資可能予算の上限は、2,000万円。

- 上記には、コンサル費用、企画・制作費用、印刷・配布費用、システム開発費用、ITサービス利用料、保守サポート費用を含む。

4.施策の実施期間

- 2021年3月に業者選定。4月に要件定義と設計、5月~8月に準備、9月1日に一部施策開始、10月~3月末が本施策。全1年。

- 2月に結果を評価し、次年度計画を立てる。

- 年末年始の12月からキャンペーンを本格展開したい。

5.A社の創業と変遷

- 1985年、銀行員であった駿河一二三(現社長善治の父)が、取引先企業で玩具・ゲームのリサイクルショップ「トイ・ドリーム」を引き継ぐ形で、会社を設立。

- 1980年代後半~1990年代前半は、ファミリーコンピュータやプレイステーションなど家庭用ゲーム機器やゲームソフトの市場が急成長した。リサイクルのニーズも高まり、これらの買取・販売店「ジョイジョイ・ゲーム」を出店し、業績伸長を果たす。

- 2000年には、若者向けカジュアル衣料などのファッション雑貨の買取・販売を開始し、売上を伸ばす。

- ゲーム機・ソフトのリサイクル事業を通じて、中高生や社会人男性の「個性的・安価なアメリカンカジュアルファッション」ニーズに着目し、「あめりか屋」という別ブランド店舗を郊外の国道沿いに展開。「ジョイジョイ・ゲーム」の顧客の口コミやゲーム好きのコミュニティを通じて、新規顧客を誘導することに成功した。

- 2008年のリーマンショックの影響で、A社のビジネスは一時的に停滞し、売上・顧客数の横這いが続いた。

- 2014年、状況を打破するため、30代~40代の女性社会人向けに貴金属、ブランド品の買取、販売を行う新ブランド「JJジュエリー」を創設。高級品市場における新たな顧客層の確保、客単価の向上を狙ったが、女性向けのマーケティングノウハウが蓄積されていなかったため、女性顧客層の取り込みという点で課題を残した。

- 同社内の分析では、ヤフオクやメルカリなどのネット型C2Cサービスの普及により、1店舗当たりの売上単価が減少傾向にある、とされている。

- 2019年、企業を新たな成長軌道に乗せるため、社長自ら先頭に立ってインターネットやメディアを活用したデジタル・マーケティングを取り組む方針を打ち出した。

- 人材募集活動にも注力し、メインバンクの紹介で、女性向けブランドを中心としたアパレル企業でEC・Webマーケティングの実務経験が豊富な豊島専務を招聘した。豊島専務は着任後すぐに、専任担当者2名体制のマーケティング・コミュニケーション室を立ち上げた。

- 中部地方を中心とした特定地域に集中出店し、その地域のシェアを高める地域密着戦略を採用。店員は親しみやすさを前面に押し出し、地元の若い年齢層を中心に根強い固定客を持っていることが強みである。

- 「超スピード買取査定」は、電話で査定依頼を受けると60分以内に依頼者の自宅に急行し、査定するもの。地域密着を特徴とするA社ならではのサービスである。

- 総合リサイクルショップのように大型店舗で多品種の商品を取り扱うのではなく、顧客ターゲット毎にブランド・店舗を変え、商品を絞り込んで販売している。

- 店舗の内装・外装や店員のサービスもブランドイメージ毎に特徴を出しており、会社名よりもブランド・店舗名である「あめりか屋」の認知度が高い。

- 「あめりか屋」はおしゃれな古着屋イメージを重視し、店員もカジュアルな服装で親しみやすい接客を行っているため、多くのコアなファンを掴んでいる。

- 創業当初より、買取査定・仕入・社員教育・販売促進などの店舗運営は、店舗マネージャーに全ての権限を移譲する「個店経営方式」を採用しており、店舗の独立性を高めている。

- 上記「超スピード買取査定」も個店経営だからこそ実現できたサービスである。

- 店舗の特徴や顧客層にあった販促物(チラシ、店内POPが中心)を各ブランド(または店舗)が独自で企画し、デザイン会社や印刷会社に発注している。

- X社は「あめりか屋」のほぼ全ての店舗の販促・プロモーションを受注しており、好評を得ているが、「ジョイジョイ・ゲーム」「JJジュエリー」など他ブランドの店舗からの受注実績はない。

- A社のコーポレートサイトでは、企業紹介、ブランド(店舗)紹介の他、買取申し込みフォームを設置している。

- 一部のブランド(店舗)では、ビジネス向けのLINEアカウントであるLINE@を利用し、既存顧客に向けた情報を一斉発信している。ただし、顧客の好みや来店履歴を元にしたクーポン配信などは行われていない。

- 「ジョイジョイ会員(無料)」という会員制度に加入するとスタンプカード兼会員証がもらえ、買取価格アップなどの特典を受けることができる。

- マーケティング・コミュニケーション室の前身である「販売促進グループ」は、Webサイトの運営と、各店舗が発注した制作物や印刷物の管理業務と受発注業務が中心であり、マーケティング戦略の策定や、Webサイトおよび顧客の分析業務の実績はない。

- これまでの顧客はファミリー層や男性中心のため、女性層には知名度が低い。「JJジュエリー」の顧客開拓は伸び悩み、当初の店舗展開計画も達成されていない。

- 店舗別の買取りデータを分析すると、本来「JJジュエリー」で取扱われるべき女性向けブランド古着やバック・靴・雑貨が、知名度の高い「あめりか屋」で取り扱われていることが分った。

- このように「JJジュエリー」のブランドが確立されておらず、ターゲット層に十分に浸透していないことが最も重要な課題として認識されている・

- 若年層~30代独身女性をターゲットにした新ブランドにより、女性向け市場を開拓する。「JJジュエリー」の2店舗は「SHERRY’s」に統合する。

- 女性からの認知度を高め、来店人数を増やすことで、A社の特徴である「超スピード買取査定」や「地域密着サービス」を生かして、大手競合店に対抗できると考えている。

- リユース市場全体では、1兆9932億円(2017年)。市場規模は今後も拡大していくことが予測されており、2022年には3兆円規模に達すると見込まれている。

- 1兆7,743億円の内訳は、「店頭販売」(BtoC)が 9,315 億円、「ネット販売」のうち、個人間取引(CtoC)が 5,093億円、企業・個人間取引(BtoC)が 2,862億円、「その他・不明」が473億円となっている。

- リユース市場全体を拡大させている要因は、フリマアプリの存在である。個人間のネット販売(CtoC)は、前年比35.6%増の6,905億円。また、市場全体で見ると「ネット販売」は、1兆222億円と「店舗販売」の市場を初めて上回った。

- 店舗型販売企業から見ると、フリマアプリやネット販売の増加は、リユース市場全体の活性化という点ではプラスだが、ネットで完結できる個人間取引に移行しているという点においては、脅威と言える。

- 売上高1,000億以上、全国で100店舗以上展開している大手総合リユース企業は、売り場面積が大きく、1店舗でブランド品/衣料・服飾雑貨/メディア/PC・携帯/家具・家電/ホビーまで幅広く取り扱っている。デパートのような広い売り場を生かし、A社では取り扱いのない「家具・大物家電」を取扱っている。

- A社と同じ中部地方に本社を構える競合企業B社(名証2部上場)は、スマートフォンを使って手軽に買取査定が受けられるサービス「ネット de 買取」を開始している。また、自社ECサイトを開設し、ネット販売も開始した。

- B社の公開情報(決算報告書)によると、上記取り組みにより一定数の顧客を獲得したが、店舗数の拡大や販売額の劇的な増加は実現していない模様。また、1億円を超えるシステム開発費の負担による減益が2年続いている。

- SHERRY’sブランドの認知度を高め、新店舗の来店数を増やしたい。

- ネット、SNS、スマートフォンを利用して利用者とデジタルで接点を持ちたい。

- 利用者と双方向のコミュニケーション手段を持ち、ニーズを吸い上げたい。

- A社の強みである「おしゃれな店舗」「親しみやすいスタッフ」「便利なスピード買取」を分かりやすくアピールしたい。

- メルカリなどの個人間取引(C2C)に対しては、地域密着型のサービスによる「店舗ならではのきめ細かいサービス」や「商品知識のあるスタッフによるアドバイス」などの強みを生かした戦略を前面に打ち出したいと考えている。

- 法人名 株式会社A

- 設 立 1985(昭和60)年

- 従業員 200名(うち正社員50名)

- 資本金 5,000万円

- 上場 非上場

- 代表者 駿河 善治

- 売 上 32.5億円(2020年3月期)

- 本社所在地 愛知県名古屋市

- 役 員 代表取締役 駿河善治、専務取締役 豊島浩司、取締役 永瀬慎太郎

- 事 業 総合リサイクル事業(玩具、ゲーム、洋服、ブランド品、貴金属、雑貨などの買取・販売)

- 1985年 銀行員であった駿河一二三(善治の父)が、取引先の企業が展開していたリサイクル

ショップ「トイ・ドリーム」(当時名古屋市内で3店舗)の事業を引き継ぐ形で会社

を設立。 - 1994年 ゲーム機・ゲームソフトの買取販売「ジョイジョイ・ゲーム」出店

- 2000年 ファッション・雑貨分野に進出「あめりか屋」を3店舗出店

- 2005年 店舗拡大を進め、店舗数が40店舗となる

- 2012年 店舗統廃合により、店舗数が25店舗となる

- 2013年 駿河 善治が社長に就任

- 2014年 初の女性向け店舗「JJジュエリー」で貴金属、ブランドの買取販売を開始

- 2020年 マーケティング・コミュニケーション室を新設

創業期(1985年~2000年)

成長期(2000年~2007年)

混迷期(2008年~2018年)

チャレンジ期(2019年~)

6.A社のリサイクルチェーン事業戦略と特徴

地域密着戦略

ブランド戦略

店舗運営方針

7. A社の販売促進(現状)

8. 現ブランド構成と新ブランド立ち上げの狙い

| ブランド名 | 取扱い品 | 利用者層 | 店舗数 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | トイ・ドリーム | 子供向け玩具 | 若いファミリー層 | 3店舗 |

| 2 | ジョイジョイ・ゲーム | カードゲーム・ボードゲーム・ゲーム機・ゲームソフト | ゲーム好きの中高生、社会人。男性客多い。 | 15店舗 |

| 3 | あめりか屋 | カジュアルファッション・古着・靴、インテリア雑貨など | カジュアルファッションを好む若者 | 10店舗 |

| 4 | JJジュエリー | 貴金属、ブランド品 | 30代以上の女性社会人 | 2店舗 |

商品・ブランド構成の課題

女性向け新ブランド「SHERRY’s(シェリーズ)」の戦略と狙い

| ブランド名 | 取扱い品 | 利用者層 | 店舗数 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | SHERRY’s | 女性向けのファッション古着・靴やバッグからインテリア雑貨、小物、ブランド品など | 中高生~30代社会人まで幅広い女性層を想定 | 2年間で 5店舗 |

9. リユース市場の動向

ブランド品/衣料・服飾雑貨/メディア/PC・携帯/家具・家電/ホビー/古本/骨董品

(中古車販売は除く)

※「リサイクル通信(リフォーム産業新聞社発行)」より要約

10. A社の競合

11. 今後のマーケティング施策

A社の概要

【基本情報】

【沿革】

【経営理念】

チャレンジ(挑戦)&クリエイティブ(創造)

【社長プロフィール】

駿河 善治(するが よしはる) 49歳

1993 年にW大学商学部を卒業。

小学校から大学まで、サッカー部で活躍。大学時代はW大学サッカー部の主将。

趣味は30歳から始めた将棋。アマチュア初段の実力を持つ。得意戦法は居飛車穴熊。

【A社損益計算書】

| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |

|---|---|---|

| 売上高 | 3,010,500 | 3,254,000 |

| 売上原価 | 1,540,450 | 1,830,150 |

| 売上総利益 | 1,470,050 | 1,423,850 |

| 販売費及び一般管理費 | 1,338,200 | 1,380,000 |

| 営業利益 | 131,850 | 43,850 |

| 営業外収益 | 260 | 15,000 |

| 営業外費用 | 8,050 | 1,200 |

| 経常利益 | 124,060 | 57,650 |

(設問)与件文を読み、設問にしたがって各項目を別途配布された解答用紙に記述しなさい。

問1【課題設定】

A社が顧客コミュニケーションにおいて取り組むべき課題を3件、優先度の高い順に記述しなさい。

問2【ターゲット】

A社に提案する施策のメインターゲットとその理由を記述しなさい。

問3【提案の骨格・方針】下記の項目を記述しなさい。

(1)本提案において施策発信のメインとなるメディアとその選定理由

(2)本提案において施策発信のメインとなるコンテンツとそのねらい・意図

(3)本提案の施策において複数メディア間の連携を誘導するしくみ

(4)本提案の施策において共有・拡散を促すしくみ

(5)A社の競合他社への差別化対策

問4【提案する施策内容】

A社に提案する施策を3件にまとめ、記述しなさい。

問5【実施スケジュール】

施策の実施スケジュールを記入しなさい。

問6 【概算見積】

スケジュール項目に即した概算見積を記入しなさい。

問7 【タイトル】

提案書のタイトル(およびサブタイトル)を記述しなさい。

問8 【序文(挨拶文)】

提案書の序文を「ですます調」で記述しなさい。

問9 【施策の総合的効果】

問4に記述した施策のまとめとして、下記項目を「ですます調」で記述しなさい。

[自社(X社)の強み・X社を採用する意義]

[施策内容の総合的な効果・まとめ]

2021年4月実施更新試験本日開始(~4/30まで)

本日より更新試験が開始となります。

【試験実施期間】2021年4月1日(木)~4月30日(金)

【取り組み方法】更新試験専用サイトにログインし、サイト上で試験に取り組む。

試験専用サイトへのログイン情報は、主連絡先メールアドレスあてお送りしました。

ログイン情報ご案内メールの未着などによりパスワードが不明な場合

ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から、エキスパートIDおよびご登録の主連絡先メールアドレスを入力いただくと、パスワードを自動再通知いたします。 IDは、エキスパートIDと共通です。

※試験専用サイトへのログインパスワードは、エキスパート資格者サイトのパスワードとは異なりますのでご注意ください。

その他取り組み方法についてご不明な点は、下記も併せてご参照ください。

更新試験実施推奨環境と取り組みかた

DTP導入と印刷工程デジタル化の到達点

『新版DTPベーシックガイダンス 』を発刊

2021年2月、『新版DTPベーシックガイダンス~DTPエキスパートカリキュラム準拠』を発刊した。

本書は以前から販売していたDTPの入門書『DTPベーシックガイダンス』を改訂したものである。DTPに関する基礎的な知識にフォーカスし、豊富な図版を掲載、初心者にもわかりやすい言葉で解説している。

DTP導入と印刷工程のデジタル化

DTPは、Desktop Publishingの略で、日本語では「卓上出版」と訳されることが多い。

しかし、Desktopにはもう一つの意味があり、メニューバーやアイコンが並ぶOSの初期画面のことを指すことがある。つまり、DTPとは、PCだけでPublishing(出版)を完結することを表している。

国内でDTPが導入されたのは、1990年代である。欧米のアプリケーションが日本語化され、話題になった。しかし、当時はフォント環境やカラー品質などの出力環境に制約があり、誰もが使える状況ではなかった。ソフトウェアの完成度もけして高くなく、クラッシュすることも珍しくなかったのである。さらに、欧米発のソフトウェアは日本語組版レベルが低く、縦組みは非実用的であった。

雑誌などの定期刊行物や書籍、大量ページの総合カタログなどの制作工程で、DTPが本格的に採用され、普及したのは、2000年代の半ば頃だろう。この頃には、ネットワーク環境も整備され、一般のオフィスでもPCの導入台数が飛躍的に増えていた。ソフトウェアの完成度も高くなり、実用化レベルといえる。

DTPの普及と同時に進展したのは、印刷工程のデジタル化である。

DTP以前は、写真原稿(ポジフィルム)を製版スキャナーでスキャンし、CMYKにセパレーションしていた。1990年代には一般用のデジタルカメラが発表されたが、画素数も粗く印刷業務には使えないとされていた。その後、高精細・高品質化が進展し、2000年代の後半頃に主流となったのである。フィルムという中間材料や現像コストの存在が、デジタル化を後押ししたと考えられる。

印刷工程では、2000年前後頃にCTPの導入が進んだことで、フィルム製版やPS版に焼き付ける刷版工程が不要となった。同時に平台校正機が徐々になくなり、デジタルデータを出力するインクジェットプルーフなどに置き換わっていった。

さらには、Japan ColorやICCプロファイルを利用した標準印刷の考え方が広まることとなった。

印刷データ制作のデジタル化がほぼ完成したことで、電子写真方式やインクジェットなどの本格的なデジタル印刷機器の導入も増えていった。デジタル印刷機器が本格的に導入され始めたのは2000年代の終わりころではないだろうか。

このように、DTPが実用化されたこと、印刷工程のデジタル化が進んだことで、現在の印刷工程があるといえる。

DTP・印刷工程の基礎を身に付ける

DTPシステムが発展途上の時期には、トラブルを回避するための暗黙知やノウハウが必須であった。

また、毎年のように新しいデジタル技術が登場するため、最新の技術動向や知識をキャッチアップする必要があった。

そのため、DTPや印刷工程の解説書、用語集なども多数、発刊されていたのである。

現在は、DTP・印刷工程は成熟しつつあり、ワークフローの大きな変化を伴う技術革新は少なくなっている。

しかし、初めて印刷業界に関わった方、他の分野から印刷業務に関わるようになった方には、基礎的な知識をしっかり身に付けていただきたい。

DTPエキスパートエキスパート認証試験は、そのための手段としてたいへん有効である。多くの業界人がこの試験を通じて、幅広い知識を習得してきた。基礎的な知識を網羅することができ、印刷工程全体を見通す力を習得できる。

『新版DTPベーシックガイダンス』を通して、これらの学習を進めてもらいたい。DTPの経験者にとっても知識の再整理に役立つだろう。

(JAGAT 千葉 弘幸)

クラウドサービスの活用と業務の最適化は進む

コロナ以降、いつの間にか多くのSaaS(ベンダーが提供するクラウドサーバ上のソフトウェアをユーザーが利用するサービス)を日常利用している。

続きを読む

更新申請受付期間延長~3/15(月)まで

2021年4月実施更新試験の申請受付を延長します。

最終締め切り:3月15日(月)当日中

更新対象者の方で、まだ手続きを完了していない方は、

上記最終締め切りまでに下記に従い手続きを行ってください。

【更新試験申請方法】

■ DTPエキスパート更新のご案内 ■

更新試験受験料領収証取得方法

ご勤務先の規定等により領収証が必要となる場合は、下記の方法でご自身で取得いただけます。

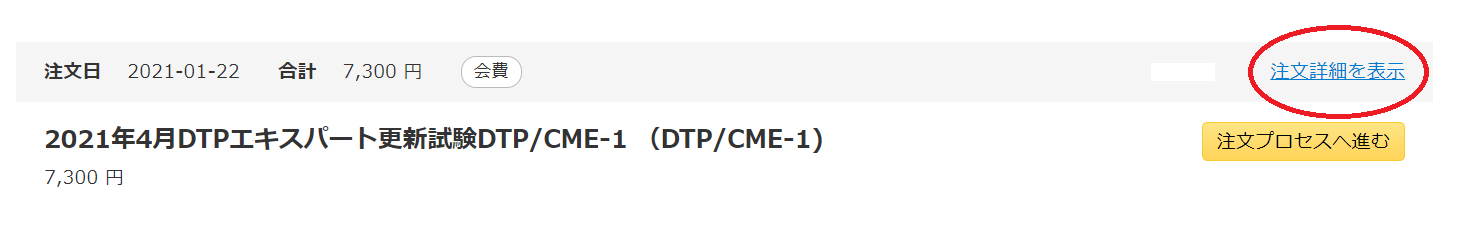

1) 資格者マイページ左メニュー[更新受験料のお支払い]ー【注文履歴】より、【注文詳細を表示】を選択する。

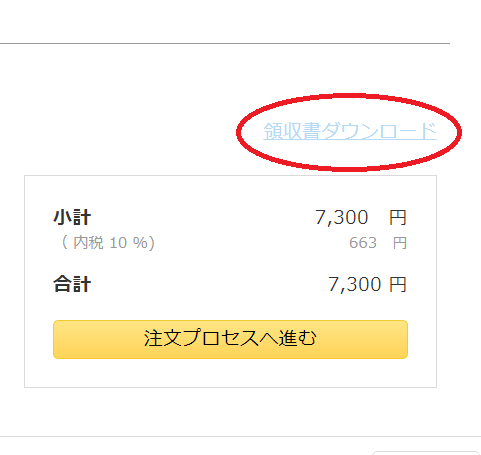

2) 【領収証ダウンロード】よりダウンロードする。

※入金が完了していない場合は、【領収証ダウンロード】がグレーアウトとなりダウンロードできません。

※銀行振り込みを選択された場合、お振込みいただいた際の振込明細書等は、領収書の代わりの書類として正式に認められています。ご勤務先または個人の費用精算に際して受験料領収の証が必要な場合は、振込明細書をご利用ください。

※領収証のあて名はご勤務先名が表示される仕様となっています。個人名等その他のご指定がある場合は、マイページ左メニュー【メッセージ】ー【管理者への連絡】よりお知らせください。

第55期DTPエキスパート認証試験 新出題項目

2021年3月14日(日)に実施する第55期DTPエキスパート認証試験の新出題項目を、下記の通り発表します。

■新出題・修正項目

(1)オンライン校正

(2)シャープ処理の方法

(3)写真の切抜き

(4)行の調整と文字アキ量

(5) レイアウトの基本原則

(6)見出しの組み方

(7)PCの文字・フォント環境

(8)UDフォントと教科書体

(9)購買行動プロセスモデルの変遷

(10)USB・ Bluetooth

上記の項目がそのまま問題数と対応するわけではありません。項目によっては2つ以上の出題になる場合があります。

また、新出題にともなって従来問題の入れ替え、統合、削除や改訂を行ないます。その結果、新出題項目を中心として全体の10~20%程度の問題が入れ替わることになります。

ご注意

この発表はあくまでも新項目であり、新問題の発表ではありません。

試験の公平性維持の観点から、詳細な情報提供は行いませんのでご承知下さい。

(JAGAT 資格制度事務局)

オンラインセミナー資料ダウンロード【受講者限定】

該当オンラインセミナーにお申込みいただいた方は、下記より資料をダウンロードしていただけますようお願いします。

◆◆資料の利用について◆◆

受講お申込みの方のみの使用に限ります。

資料の複製、2次利用、詳細内容のSNSへの投稿等は固くお断りします。

資料ダウンロード

2024/7/5DTPエキスパート学科ポイント解説講座 *7/5アップロード予定

2021年4月実施更新試験申請受付開始

下記の方は2021年4月実施更新試験の対象者です。

DTPエキスパート認証更新

エキスパートIDが下記4桁の数字で始まる方

〔9503-****〕,〔9707-****〕,〔9911-****〕,〔0115-****〕,〔0319-****〕,〔0523-****〕,〔0727-****〕,〔0931-****〕,〔1135-****〕, 〔1339-****〕,〔1543-****〕〔1747-****〕または〔1951-****〕

クロスメディアエキスパート認証更新

エキスパートIDが下記4桁の数字で始まる方

〔0703-****〕,〔0907-****〕,〔1111-****〕,〔1315-****〕,

〔1519-****〕,〔1723-****〕,〔1927-****〕

申請期間

2021年2月12日(金)~ 3月4日(木)

受験申請

申請手順についてくわしくは、こちらからご覧ください。

申請は、エキスパート資格者サイトマイページ上で受け付けます。

- エキスパート資格者サイト上でのお支払いは、収納代行会社SMBCファインナンスサービスの「SMBC決済ステーション」を利用しています。更新お申し込み後、SMBC決済ステーション上でお支払いまで一連の操作で行っていただけます。

- お支払いには、クレジットカード、銀行振り込み(バーチャル口座)、コンビニ支払い をご利用いただけます。

- 受験料のお支払いは、資格者1名ごとのお支払いとなります。

💡 受験料のお支払いについて

クレジットカード払いまたはコンビニ払いでは、複数名分の受験料支払いはできません。

銀行振り込みを選択した場合は、選択した方専用のバーチャル口座番号が通知され、その口座番号に1名分の受験料が振り込まれると自動照合する仕組みとなっています。

複数名分の受験料をお振込みいただいた場合、事務局側で把握していないとどの方の受験料か照合がとれませんので、必ず事務局に連絡してください。

💡 企業様等で複数名分をまとめて一括でお支払いの場合は

企業一括支払い申請のご案内 をご覧ください。(2/12公開予定)

試験実施期間

2021年4月1日(木)~4月30日(金)

※推奨環境

更新試験専用サイトログイン画面の『体験版はこちら』にて、事前にお取り組み環境での動作確認が可能です。