AIによる印刷画像検査ソリューションを提供するタクトピクセルの取り組みを紹介する。

続きを読む「テキスト&グラフィックス部会」カテゴリーアーカイブ

2019の印刷関連トピックと技術を振り返る

12月になると流行語大賞や今年の漢字などが話題となり、年末には10大ニュースも発表される。このように1年を振り返ることが多くなる。

JAGATがその年を総括する目的で開催しているイベントがトピック技術セミナーである。1年間の印刷関連のトピックや技術を発表していただく。

12月恒例のイベントとして定着しており、今年で46年目の開催となる。

■これまでの特別講演

近年、特別講演として取り上げた内容には以下のようなものがある。

・2013年「3Dプリンター技術と新ビジネス展開」

・2014年「POD出版サービスNextPublishing」

・2015年「講談社のデジタル印刷と小部数出版」

・2016年「欧州の印刷ネット通販」

・2017年「家庭とビジネスを変えるスマートスピーカー」

・2018年「スマートファクトリーの目指すもの」

印刷ビジネス・技術や出版だけでなく、最新のIT機器なども幅広く取り上げている。

Think Smart Factory2019で見えてきたもの

2019年の特別講演ではホリゾン・ジャパンの宮崎氏に、11月11日~13日、京都「みやこめっせ」で開催された「Think Smart Factory2019(TSF2019)」について、振り返っていただく。

TSF2019では、近未来の印刷工程として自動化、省力化、スキルレスなどのソリューションや印刷業務管理システムと印刷・加工機器との連携などが提示され、密度の濃いセミナーも多数開催されていた。

国内外から多くの見学者が来場されていたとのことである。

オンライン校閲・推敲ツール「文賢」

もう1つの特別講演では、オンライン校閲・推敲ツール「文賢」による文章作成支援を取り上げる。

文章の言い回しや用字・用語などをオンラインでチェックし、適切な表現を提示するサービスである。

近年ではウェブなどの文章を作成するライターの質の低下が問題視されている。このサービスを利用することで、執筆に慣れていない人でも、平易で読み易く、伝わり易い文章を作成することが可能となる。

主要メーカーの講演

Samba JPC関連製品と技術(富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ)

高画質インクジェットデジタル印刷機「Jet Press750S」の基幹部品であるインクジェットコンポーネントを製品化したもので、他の印刷機メーカー向けに先日、発売された。

Primefire(プライムファイア)106(ハイデルベルグ・ジャパン)

drupa2016で発表されたB1インクジェットデジタル印刷機である。CMYK+オレンジ・バイオレット・グリーンの7色でPantoneカラーの95%をカバーし、パッケージ印刷に対応することができる。

先般、国内1号機が共進ペイパー&パッケージ社に導入され、稼働したばかりである。

SCインクとTruepress Jet520HD(ScreenGPジャパン)

「Truepress Jet520HD」はフルカラー対応のインクジェット印刷機で、2006年の発売以来、累計1,500台の出荷実績がある。

SCインクは、前処理やプライマー処理を施すことなくコート紙に印刷することが可能であるため、応用範囲が広いことが特徴である。本セミナーでは、SCインクを中心に解説していただく。

Impremia NS40とナノグラフィー技術(小森コーポレーション)

「Impremia NS40」は、ランダ社のナノグラフィー技術を搭載したB1サイズデジタル印刷機である。超微細な粒子で水性のナノインクをブランケットに噴射し、原反に転写するという画期的な方式で、高速で高品質印刷を実現する。

2020年春から国内のベータサイトとして新和製作所が参加することが発表されており、注目されている。

※

2019年を振り返ることで、今後の印刷技術とビジネスを考える機会としてもらいたい。

(JAGAT 研究調査部 千葉 弘幸)

JAGAT トピック技術セミナー2019

「JAGATトピック技術セミナー2019」が今年も12月10日に開かれます。

次世代型の組版システム構築とAI自動レイアウト

インタラクティブ(対話式)にレイアウトをおこなうツールや手法は、既に成熟段階にあること、人的リソースに依存していることから、今後、大きく発展することは難しいだろう。

MIS連携による見える化の推進

「見える化」の速やかな立ち上げと効果的な運用にはIT活用が欠かせない。

特にMISの果たす役割は大きい。「見える化」の施策の核となる受注一品別の収支把握、日次付加価値の把握におけるMISの関わりについてPrintSapiensを例に具体的に解説する。

そしてコスト管理と同じくらい重要な要素である進捗状況の見える化、柔軟で精度の高い生産管理について、PrintSapiensとKPコネクトProの連携を題材に議論する。

日時

2019年11月26日(火) 14:00-16:00

構成

———————————————————-

———————————————————-

・PrintSapiensとKPコネクトProの連携

・「見せる化」(情報共有とデータ分析)

会場

日本印刷技術協会 3Fセミナールーム(〒166-8539 東京都杉並区和田1-29-11)

参加費

一般:15,400円(税込)、JAGAT会員:11,000円(税込) 印刷総合研究会メンバー: 無料 [一般]2名まで [上級]3名まで [特別]5名まで →自社が研究会メンバーか確認したい場合は、こちらのフォームからお問合せください 。

申込み

満員御礼につき申し込みを締め切りました。

※研究会メンバーで参加希望の方は事務局までお問合せください。

問い合わせ

内容に関して 研究調査部 印刷総合研究会担当 電話:03-3384-3113(直通)

お申込み及びお支払に関して 管理部 電話:03-5385-7185(直通)

進捗管理の強化による「見える化」の推進

印刷業の収益改善における「見える化」の肝は、受注一品別の収支把握である。

実現のボトルネックのひとつが、精度の高い実績データの記録、収集である。手書きの作業日報からシステム入力への移行は進んでいるが、入力の手間が敬遠されたり、入力端末の台数が不足していたりするなどの課題が残っている。

製造設備から直接、実績データを取得する手法としてJDF/JMFの利用がある。作業指示書をJDFのジョブチケットとして電子化し、製造設備にダイレクトに送信し、実績情報はJMFというデータ形式で製造設備からダイレクトに受け取る。JDF/JMFはCIP4が策定した国際的な標準フォーマットでありメーカーを問わずに利用することができる。良い事づくめのようであるが普及は進んでいない。

その理由のひとつがMISの運用にある。もともとMISは販売管理を出発点に発展したものが多く、そうしたシステムは現場レベルの細かい作業指示を行うことが想定されていない。

例えば、印刷の作業指示でいえば「菊全 4/4 通し数 5,000の仕事が4台」、あるいは製本の作業指示でいえば「128頁の無線綴じ 5,000冊」といった単位である。業務に精通した人間が見るのであれば、このレベルで十分であるが、JDFのジョブチケットを発行しようとすると、印刷は4台のジョブ単位(片面機であればさらに表面と裏面)に分けてジョブ定義をする必要がある。製本であれば、「16頁折りの折り工程が8台」、そして、それらの折り丁を丁合して綴じて三方断裁する「無線綴じ」の工程とに分けてジョブ定義をする必要がある。

さらに、受注産業の宿命で予定変更が頻発することから予定組みはMISではなく変更の操作が容易で柔軟な対応ができるExcelを用いている印刷会社が多い。また、工程をまたがった変更は操作が非常に煩雑となるので、予定表の作成は印刷工程までで、製本の現場では、紙の印刷予定表をみて現場判断で対応しているケースも多くみられる。このように予定や進捗状況の情報が社内で分断されていることが多くのロスを生んでいる。特に営業所と工場とが離れている場合などは問い合わせの電話が頻繁に行き交うことになる。

これらの課題に対しては、MISと実績収集ツール、そして印刷会社の運用という三方面からの取組みが求められる。ある中堅印刷会社では、細かな仕様登録、ジョブ定義の作業負荷を軽減するため営業サポート部門を設置、そして間際での予定変更の抑止と変更への迅速な対応を図るために「48時間ルール」というものを運用している

「48時間ルール」とは、印刷予定を2営業日前に作成し、予定表を作成した後に仕様や日程の変更があった場合は、担当営業は営業部長に申請して承認をもらうというルールである。上長の承認がない限り、担当営業は独断で予定を動かすことはできない。設定当初は、ナンセンスなルールで手間を増やすばかりと営業からは大ブーイングであったが、強行した結果、このルールが抑止効果となり、スケジュールの先行管理が定着し、予定の精度が向上した。また、現在では変更の申請にLINEを使うことで外出先からも行うことができ、営業サポートチームとも即時に情報共有できるようになっている。

この会社ではMISはPrintSapiens(J Spirits)、実績収集ツールとしてKP-ConnectPro(小森コーポレーション)を導入している。小森製の印刷機からは作業実績データが自動でMISに送信されるほか他社印刷機やポストプレス機器の実績情報はタブレット端末を用いて入力している。タブレット端末は、設置場所が固定されるパソコンと異なり持ち運びが容易で、オペレータの配置が日々流動的であるポストプレスの現場と親和性が高い。また、各設備の進捗状況はリアルタイムで事務所の大型ディスプレイに表示され、一目で進捗状況が確認できるようになっている。

KP-ConnectProには実績データを詳細に分析するための各種ツールが用意されているが、同社では受注一品別の収支結果と結びつけて改善につなげたいと考えている。

生産性の改善を金額換算して「見せる化」することで、より改善の実感がわき「自分事」として取り組むことができる。従来は分析のための資料作成に多くの時間を費やしていたが、稼働状況のレポートはシステムで自動的に作成されるので、改善活動により多くの時間を割くことができるようになる。

「見える化」を支援するITツールは今後いろいろと登場してくるだろうが、ツールを活かすためには導入側の運用の工夫、改善も求められる。

(研究調査部 花房 賢)

【関連イベント】

JAGAT研究会 11/26 MIS連携による見える化の推進

プロセスオートメーションがもたらす未来

~多品種/小ロット/バリアブル時代の工程自動化アプローチ~

印刷業界において大ロット生産から小ロット生産へのシフトが進んでいる。

件数の多い小ロットの仕事を効率的にこなすには生産方式の対応だけでなく、ワークフロー全体での対応が求められる。

スケジューリングの効率化、工程間での滞留ロスの削減、低コストで高精度な品質検査など従来とは異なるニーズが増えてくる。

それらに対応すべく、RPA、FA、MIS、自動検査・・・様々なアプローチがされている。

IT技術、AIアルゴリズムなどを活用して、総合的に印刷業務全体のプロセスをオートメーション化する将来像を思い描いてみてもらいたい。

関連記事:多品種/小ロット/バリアブル時代のプロセスオートメーションのアプローチが始まっている

日時

2019年10月8日(火) 14:00-17:10

構成

イメージソリューション22事業推進センター 川邉猛 氏

———————————————————-

———————————————————-

———————————————————-

【4】16:20-17:10 3つのキーワードで示す印刷業界の将来像会場

日本印刷技術協会 3Fセミナールーム(〒166-8539 東京都杉並区和田1-29-11)

参加費

一般:15,400円(税込)、JAGAT会員:11,000円(税込) 印刷総合研究会メンバー: 無料 [一般]2名まで [上級]3名まで [特別]5名まで →自社が研究会メンバーか確認したい場合は、こちらのフォームからお問合せください 。

申込み

WEBから

・Web申込フォーム に必要事項をご記入のうえ、ご登録ください。 登録後は完了メールが入力したメールアドレス宛に届きます。

FAXから

・申込書をプリントして必要事項をご記入の上、 FAX(03-3384-3216)でお申し込みください。 (印刷総合研究会メンバーの方は、別途送付の専用申込み用紙をご利用ください)

問い合わせ

内容に関して 研究調査部 印刷総合研究会担当 電話:03-3384-3113(直通)

お申込み及びお支払に関して 管理部 電話:03-5385-7185(直通)

印刷の価値を変える、デジタル印刷事例

印刷需要の成長が見えにくい中、デジタル印刷の活用が着実に広がりつつある。バリアブルや小ロットなどオフセットでは実現できない、デジタル印刷の強みを発揮した新たなビジネスが本格化している。

ねこのしっぽは同人誌印刷を得意とする企業である。コミケに出展する個人ユーザーの求めに応じてデジタル印刷とオフセット印刷を使い分け、成長を続けている。

連帳型インクジェット印刷機を導入した東洋美術印刷では、保険の約款やマニュアル・取説など小ロットの冊子印刷で業績を上げている。

吉村は日本茶パッケージの軟包装デジタル印刷に10年ほど前から取り組んでいる。多品種少ロットを積み重ね、同機種での世界No.1の生産量を誇っている。

さまざまな切り口でデジタル印刷に取り組む事例から、今後の方向性と可能性を学ぶ機会とする。

日時

2019年9月24日(火) 14:00-17:00

構成

———————————————————-

———————————————————-

———————————————————-

会場

日本印刷技術協会 3Fセミナールーム(〒166-8539 東京都杉並区和田1-29-11)

参加費

一般:15,120円(税込)、JAGAT会員:10,800円(税込) 印刷総合研究会メンバー: 無料 [一般]2名まで [上級]3名まで [特別]5名まで →自社が研究会メンバーか確認したい場合は、こちらのフォームからお問合せください 。

申込み

WEBから

・Web申込フォーム に必要事項をご記入のうえ、ご登録ください。 登録後は完了メールが入力したメールアドレス宛に届きます。

FAXから

・申込書をプリントして必要事項をご記入の上、 FAX(03-3384-3216)でお申し込みください。 (印刷総合研究会メンバーの方は、別途送付の専用申込み用紙をご利用ください)

問い合わせ

内容に関して 研究調査部 印刷総合研究会担当 電話:03-3384-3113(直通)

お申込み及びお支払に関して 管理部 電話:03-5385-7185(直通)

最新調査にみる印刷経営と戦略、設備2019【東京・大阪・愛知】

印刷会社の業績・戦略・設備を多角的に分析する『JAGAT印刷産業経営動向調査2019』の報告会を開催する(9/25,26,30)。通算41回の調査結果から見える現状と今後、そして優れた印刷経営のあり方と平均的な企業との差について考察していく。

Webコンテンツ制作の現場における記事作成の未来

なぜ、文章作成アドバイスツール『文賢』を開発したのか?

ネット上には情報があふれ、いかに読んでもらうか、いかに検索して選んでもらうかの工夫が求められている。SNSは個人の情報発信のハードルを大きく引き下げる一方で誤解から生じる「炎上」と呼ばれるトラブルが多発している。読みやすく誤解のない文章表現を誰もができるようにするにはどうしたらよいだろうか。株式会社ウェブライダー代表取締役 松尾茂起氏に自社開発の文章作成アドバイスツール「文賢」についてうかがった。

ウェブライダーは、ウェブ集客を支援する、コンサルティング・ツール開発・コンテンツ制作を事業としており、京都に本社を置いている。世の中には多くの校正ツール、校閲支援ツール、推敲支援ツールがあるが、「文賢」の最大の特長はウェブライダー自身がコンテンツ制作をしやすくするために開発した点である。人はどのような文章を読みやすいと感じるのか、あるいは炎上を防ぐためにどのようなことに気をつけたほうがよいかを研究、分析した結果のノウハウが組み込まれている。ウェブでは、読み手が何名訪問して何分滞在して記事のどこからどこまで読んだのか、どのリンクがクリックされたのかといった行動を把握することができる。これが印刷物と決定的に違う点である。ウェブの読者の行動を徹底的に分析することで、わかりやすさや読みやすさの定義ができ、それがツール化されている。

「文賢」の基本機能は以下の7つである。

- 文章表現 文章内の表現を豊かにし、より伝わりやすくするための類語や言い換え言葉の候補を提案する

- 校閲支援 誤字脱字や誤った使い方をしている言葉、避けるべき言葉を指摘する

- 推敲支援 文章をもっと読みやすくするという視点でチェックする。例:同じ文末表現の連続使用、50文字以上の文に読点がないなど

- アドバイス 社内ルールなど気をつけたいことを登録しておき、チェックリストとして表示することで、書きあがった文章がルールに沿っているかの最終確認を促す

- 文章を確認する 書体を変えて見返したり、音声読み上げで書いたものを耳で確認したり、印刷物として読むことで、第三者視点での確認を促す

- 辞書登録 「文賢」が持っている辞書以外の文言をチェックしたい場合、文言の追加や削除ができる

- Chrome拡張機能 GoogleのウェブブラウザーのChrome拡張からスムーズに「文賢」にアクセスできる

文章表現機能は、文章をより魅力的にする機能である。例えばグルメライターであれば「美味しい」ということをただ「美味しい」と表現しても飽きられてしまう。表現のレパートリーが乏しいとすぐに行き詰ってしまうが、「文賢」を使えば候補となる表現がいくつも列挙される。「複雑で深みのある味」「スケール感が半端ない」「イマジネーションを刺激する」「言葉を並べつくしても伝えきれないくらいの」などの表現があり、言葉に困らなくなる。

炎上を予防するには

ウェブで炎上する代表的な原因は次の3つではないかとウェブライダーは考えている。

- さまざまな視点や価値観を持つ人が読むことを想定できていない

- 誤解を生む表現を用いている

- 本来はクローズドな範囲で留めておくべき内容を公の場で発信している

ウェブライダーが運営しているワインのサイトの中には閲覧者が50万人、平均滞在時間が18分という記事がある。この50万人の中に記事に対して嫌悪感を抱く人が2、3人いたとする。その人達が悪意のあるツイートをしたとすると、ごく少数派の意見がソーシャルメディア上を流れ多くの人が目にすることになる。ネット上では個人の声の影響力は非常に大きいためメディアを運営することは大きなリスクを背負うことになる。そこで「文賢」では炎上を防ぐためのチェックがある。

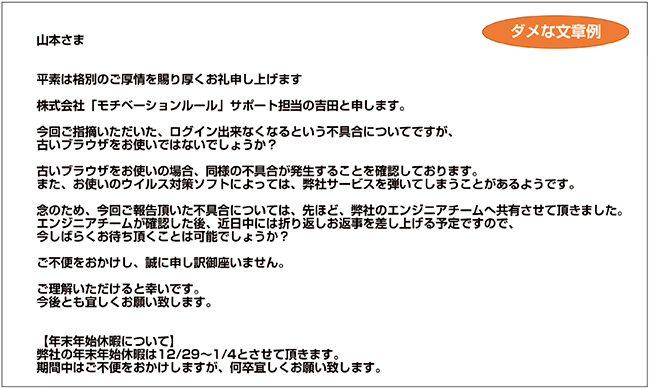

一例として、メールでのお客様対応の文章を紹介する。ウェブサービスを提供している会社にユーザーからログインできなくて困っているという問い合わせが入り、それに対してサポート担当からメールを返信するという想定で、文章を作成する。

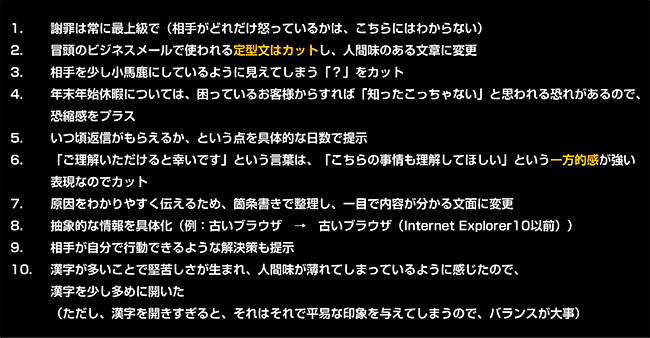

「文賢」が指摘する改善点

この文章の改善点は図2の通りである。

3つ目にクエスチョンマークを使わないという指摘がある。これは文中にクエスチョンマークがあると「バカにしている」と感じるお客様がいるからである。ウェブライダーはWebサービスのサポートを12年間続けており、これまで27,000件の問い合わせにお応えした実績がある。この経験からお客様がどのような表現を使うと不快な思いをされるのかの理解を深め、社内で共有している。

メールは1回送ってしまったら後で取り返しがつかない。メールを利用したマーケティングツールは非常に進化しているが、文面についてはチェックが行き届かずにいまだにトラブルが起こっている。ウェブライダーは、「文賢」を通じてコミュニケーションスキルを磨いていただければと願っている。

「文賢」を使っていると知らず知らずに豊かな表現力が身につくし、誤解を招くような表現に気を付けるようになる。するとコミュニケーション不全によるトラブルが減って世の中が良くなるというのが開発コンセプトである。

また、「文賢」は、使う人たちが学びを得られるツールになることを強く意識している。そのためアドバイスにおいても「こうすべき」という断定はしない。「わかりやすいかもしれません」「可能性があります」というようにユーザに問い直すような表現にしている。なぜなら、直接、答えを返してしまうと「文賢」に丸投げしてしまい自分の頭で考えなくなるからである。問いが思考を生み、思考が言葉を生むという流れをツールで実現したい。Twitterでの騒ぎなどを見ていると言葉を不用意に発していると感じる。思いつくままに発しているので、配慮が足りず誰かを傷つけ、自分も傷ついてしまう。本来、言葉とは発するのではなく大切に紡いで、編むものである。ウェブライダーは「文賢」を通じて言葉を紡ぐお手伝いをしていきたいと考えている。

(文責 研究調査部 花房 賢)