出版の世界で、本作りの常識が変わろうとしている。

デジタルの世界でマーケティングを進め、紙の書籍の売上を伸ばす。そんな流れが大きな市場を形成している分野がある。

今回は小説投稿サイト大手の一つである「エブリスタ」を紹介し、出版業界の進化の方向性を探っていく。

Web小説がなぜ売れるのか

『恋空』などに代表されるケータイ小説のブームを覚えている方も多いのではないだろうか。2005年にWeb上で発表された小説が書籍化され200万部を超えるヒットとなった。こういった、ケータイ小説ブームは一時の流行で終わってしまったが、Web上で小説を発表し、書籍化に繋げる流れは現在も続いている。

今回紹介するエブリスタは2010年に始まった小説投稿サイトである。DeNAとNTTドコモとの共同出資によって生まれ、誰でも小説やコミックを投稿できる。「王様ゲーム」や「奴隷区」といった作品がベストセラーとなり、アニメ化や映画化なども行われている。

どちらも、小説版に関してはWeb上で無料閲覧することができる。だというのに、お金を出して書籍を買う人間がおり、次々とメディアミックス化されていったのだ。これは、一体どういうことだろうか?

ケータイ小説のブームの際には、コアなファンが自分の感動を形にする宝物として書籍を買い求めているのだろうと分析されていた。勿論、そういった需要があることも間違いないが、現在は無料のWeb小説で市場を調査し、そこで反応のあったものに予算を投下することでヒットに繋げているという考え方が主流になっている。

Web上で人気といっても、そこで読む人間はまだコアな層である。しかし、そういったコアな層の中で人気の出たものが書籍化され、書店に並べばそこで初めて目に触れる人間も出てくる。コア層の中で人気を勝ち得た作品は書店でも読者を掴みやすい。さらに言えば、編集者はその作品のどこに読者が付いているのか知っている。その反応に合わせて、パッケージングや宣伝戦略を考えることができる。言ってみれば、Web発の小説はある程度マーケティングが済んだ状態で書店に並んでくるのである。この差は大きい。

書籍の中で人気を得た作品はコミカライズされ、さらにはアニメ化、ドラマ化、映画化へと様々な展開へ繋がっていく。このWeb→書籍→コミカライズ→アニメ化、ドラマ化といった流れは、必要な予算や関わる人間が段階的に増えていっていることも重要である。半ば自動的に、人気の度合いに従って適切な予算投下が行われるようになっているのである。この仕組みは、個々の出版社やアニメ制作会社を超えたコンテンツ業界全体のビジネスモデルになりつつある。

無料のWebと有料の紙

コンテンツ業界では「0を1に、1を100に」という言葉がある。「0を1に」とは新作発掘のことであり、「1を100」にとはメディアミックスや宣伝、グッズ展開などで作品の利益を最大化する仕事のことである。これまで小説は初期投資の少なさから、コンテンツ業界では原作の提供側にいることが多かった。しかし、Web小説の登場で、より0に近い場所が生まれたのである。一方で、基本無料のWeb小説をマネタイズするために紙は有効という事実もある。これら市場の変化は印刷業界にいる人間も知っておきたい情報である。変化の傍には常にビジネスチャンスが眠っている。

では、その小説投稿サイトとはどのような場所なのだろうか? 小説投稿サイトに作品を掲載する作者の多くは、自分の作品を読んでくれる読者を求め、コミュニケーションを期待している。ポジティブな関係が築かれ、作品が生まれるコミュニティを如何に作り、運営していくのか。実際、そこではどのようなやり取りが行われているのか。

page2019のカンファレンスでは、エブリスタのエース級編集者である松田氏が登壇し、市場の変化や小説投稿サイトの実際の様子、未来像などを講演して頂く。他にも、今後の出版の行く末を占う新しい展開を議論するカンファレンスになっている。

(JAGAT 研究調査部 松永寛和)

■関連イベント

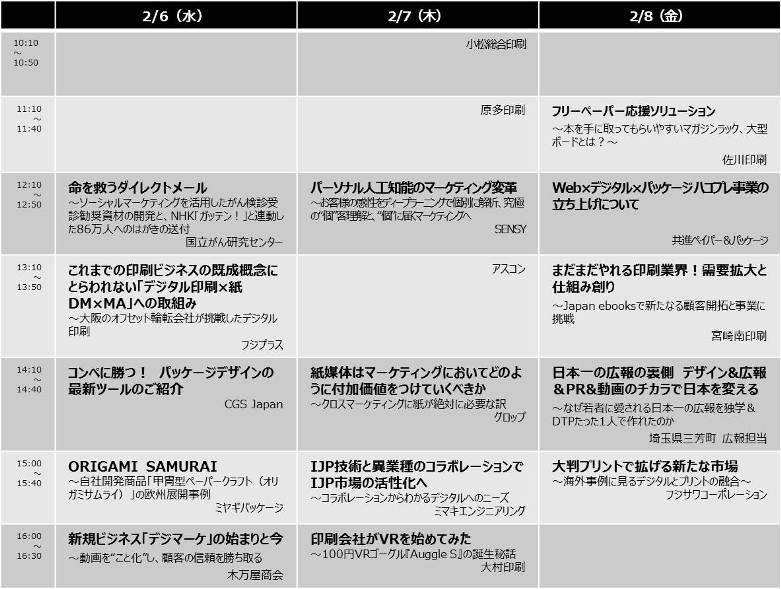

2月6日~8日に開催するイベント「page2019」では、2019年の印刷マーケティングを知るためのカンファレンスを開催します。同人誌、自費出版、デジタル印刷、地域活性などの情報をビジネスに活かしたい方はぜひご参加ください。

【PM3】WEB と地方で広がるデジタル出版の可能性~プラットフォーマーと同人誌新規参入会社の視点から~

出版市場が縮小する外側で、投稿小説サイトや同人誌即売会ではコンテンツが増え続けている。投稿小説サイトは既存の出版では埋もれていた作品をヒット作へと繋げ、文学フリマは百都市構想を掲げて地方での開催を模索する。デジタル印刷で小ロットのマネタイズを支援して新たな市場を創出できないか。プラットフォーマーと印刷会社、新興市場に精通するシンクタンクを交えて出版の新しい成長可能性を議論する。

【PM1】地域活性ビジネス①地域の課題解決による新たな価値の創り方

【PM2】地域活性ビジネス②産業観光による地場産業活性の可能性

【PM4】印刷ビジネスとメディアの展望2019