page2024「印刷パートナーゾーン」はオリジナリティあふれる印刷会社の魅力を最大限にPRし、来場者とのビジネスマッチング、コラボレーションの実現をサポートする。まさにpage2024のテーマ「連携」を体現したゾーンと言える。

業界“特化”型イベントだからこそ印刷会社が出展する意義がある

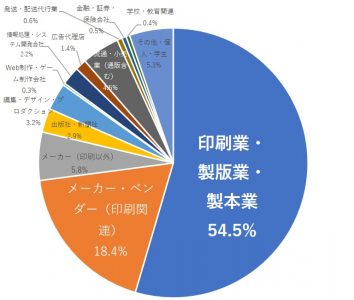

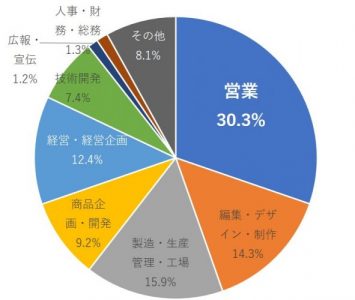

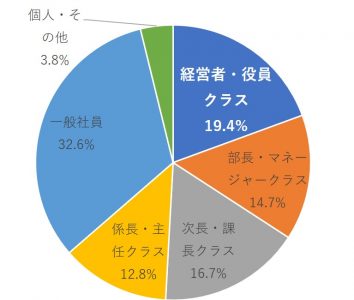

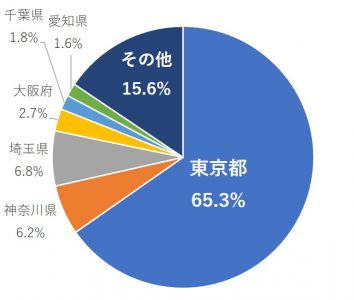

展示会は、購入意思のある人の名刺情報を、短期間で多く獲得することができるメディアである。しかもその展示会が、業界に特化していればいるほど、自社製品・サービスの購入見込の高い人が来場する確率が上がってくる。業種特化型のイベントとして、印刷業界では圧倒的な認知度を誇るpageは、来場者の半数以上が印刷会社の方であり、同業他社で新たな取組みを行っている印刷会社への関心は高いはずだ。 また元々の印刷関連サービスの訴求と並行して新製品、サービスの訴求すれば、シナジーも期待できる。

以前の記事で「成果の出るイベント出展企業の特徴」をご紹介したが、印刷パートナーゾーンに出展した企業にお話を伺うと、「開発した新製品・サービスのニーズがどの程度あるかを調べる中で、思った以上に効果があってよかった。」という趣旨のコメントを複数耳にした。 開発した新サービスのPRに躍起になるのではなく、あくまでテストマーケティング的にpageを活用していたのには少し驚いた。これは業界特化イベントとして 、36年間毎年開催し続けてきた結果育まれた出展社と来場者の良質なコミュニケーションがあるからこそ、なし得ることである。

一方、ギフトショーや販促EXPOなど、発注者向けの展示会に出展する印刷会社が増加しているが、これらの展示会はギフト商品や販促物制作の大手企業や、その道のプロと呼ばれる企業が多数出展するいわゆる「レッドオーシャン」である。業界内のプレゼンスが低い中、戦うことはそう簡単なことではないだろう。また、ゆくゆくこれらの展示会に出展するとしても、印刷会社にとっては言わば「ホーム」であるpageから始めてみてはいかがだろうか?pageであれば来場者に自社紹介を行う必要はなく、自社製品のニーズ調査だけでなく、ダメ出しまでももらえる可能性もある。

出展規模の大小を問わない施策で印刷会社が展示会で成果を出す

昨今、展示会の来場者は各社の展示内容を事前に情報収集し、訪問する出展ブースを絞って来場するケースが多い。したがって出展企業はイベントが始まる前から、来場者が訪問する出展企業ブースとして選んでもらう必要がある。ただ裏を返せば、事前に選んでもらえれば、 出展規模の大小に関わらず、成果を出す事は出来る。

page2024では、展示会で成果を出すためのサポートプランを数多くご用意した。

具体的にはイベント特設webサイトに自社の出展内容をシンプルに訴求する動画制作サービス、出展内容を端的にまとめたLP(ランディングページ)を簡単に制作できるサービスである。100社以上の出展企業の中から、来場する出展ブースを選んでもらうには、 事前告知の段階から来場予定者を惹き付けなければならない。

それとイベント来場者をブースに呼び込む仕掛け、さらにはブース来場者の商談化、案件化をサポートするサービスもご用意した。page2024の印刷パートナーゾーンを設置予定のフロア(サンシャインシティ展示ホールBを予定)は、来場導線が一方通行であり、来場者が思わず立ち止まってもらう仕掛けも重要となる。また展示会出展の最大の目的は「リード(見込顧客)の獲得」であるが、その先の売上UPに繋がるサポートまで行うこととした。

page2024印刷パートナーゾーンへの出展で、ぜひ成果を出していただきたい。

page2024「印刷パートナーゾーン」出展募集中!

詳細はこちらをご覧ください。

(日本印刷技術協会page事務局)