会員誌『JAGAT info』の表紙のデザインについて紹介する。

会員誌『JAGAT info』の表紙のデザインは、印刷文化を語る上で欠かせない、色と形をテーマにしており、現在は「日本の形シリーズ」として、本誌の発行時期の歳時や風物をモチーフを主体にして、季節感と日本情緒が感じられるようなものとしている。

参考:『JAGAT info』バックナンバー →

では最近のバックナンバーから、表紙に描かれたモチーフについて解説し、制作手法を紹介しよう。

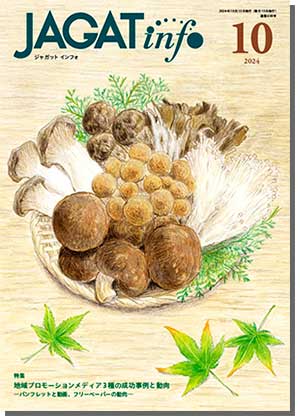

2024年10月号 「キノコ」

そろそろ肌寒くなる時季であることから、鍋物や煮物などの温かい料理に活躍する食材であるキノコをテーマにした。

料理にキノコ類を入れるとうま味が増すし、シンプルに、バター焼きやホイル蒸しにしてしょうゆを垂らしてもおいしい。制作中は、我が家の食卓でもキノコを入れた炒め物や自家製の「なめたけ」の出番が増えた。

表紙に描いたのは椎茸・エリンギ・松茸・舞茸・ブナシメジ・エノキタケだが、他にも多くの種類がある。品種によって色も形もさまざまであり、それぞれの特徴を出すのは難しくもあり楽しくもあった。

制作に当たっては、色鉛筆で手描きした後、スキャンし、ptohoshopで色調を調整した。

なお、キノコで思い出すのは、2024年12月19日に逝去された絵本作家・いわむらかずお氏による『14ひきのあさごはん』。どんぐりパンときのこのスープを囲んだ朝食風景が微笑ましかった。

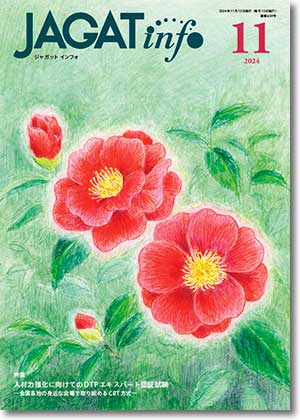

2024年11月号 「サザンカ」

サザンカとツバキは、どちらもツバキ科ツバキ属に属していることから、区別がつきにくい。

しかしよく観察すると明らかな違いがある。

例えばツバキの花弁は付け根が合着して筒状になった、いわゆる合弁花であるが、サザンカの花弁は一枚ずつ分かれている。そのため花が終わるとツバキは咲いた形のままポロリと落ち、サザンカは花弁が1枚ずつ散る。

雄しべの形も、ツバキの場合、花の中心部の花糸(雄蕊の中で、先端の花粉嚢を支える部分)同士が接着して筒形になっているのに対し、サザンカの花糸は一本一本が離れている。

また葉を見てみると、ツバキの場合、先が尖った卵型でつやと厚みがある。一方サザンカの葉はツバキより小ぶりで、表面に艶はなく、葉の縁がギザギザしている。

制作に当たっては、11月号と同様、色鉛筆で手描きした後、スキャンし、ptohoshopで色調を調整した。

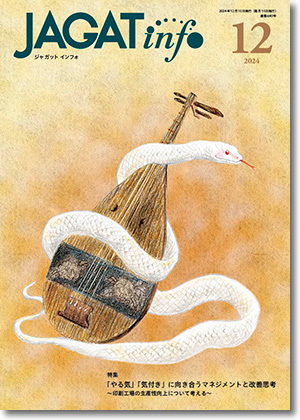

2024年12月号 「白蛇」

2025年の干支にちなみ白蛇をテーマとした。

白蛇はアオダイショウなどが色素異常で白化した個体(アルビノ)のことを指す。山口県岩国市には古くから白蛇が多数生息し、白化が子孫に受け継がれている希少な例であることから「岩国のシロヘビ」として国の天然記念物に指定されている。

日本の絵画ではたびたび、琵琶に絡み付いた白蛇が描かれている。その由来は、白蛇が弁財天の使いであり、弁財天が持っている楽器が琵琶であることによるとされている。

筆者は爬虫類が苦手ではある。しかし白蛇の顔をよく見ると、目は丸くて赤く、口元は笑っているようにも見えなくもない。そのため、描き上げた白蛇の表情は可愛げのあるものとなった。

制作に当たっては、白蛇と琵琶を色鉛筆で描いてスキャンし、和紙のテクスチャーに色を乗せた画像を背景に合成した。

表紙絵を担当していると、日本文化の歴史や他国との関係などを知ることができ、対象となるものを観察することで思わぬ発見もある。今後もさまざまな題材を通じて、日本の風物の魅力を伝えていきたい。多忙な日々を送る読者の方々が、本を手に取る一瞬にホッと一息ついていただければ幸いである。

(『JAGAT info』制作担当 石島 暁子)