本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【開催報告】紙の魅力が生きるデコボコ印刷

箔押しや香料印刷など、さまざまな印刷の特徴や効果について知識を整理することで、相手が望む提案をすることができるようになる。

JAGATでは2010年8月30日、企画営業に携わる方を対象にしたセミナー「紙の魅力が生きるデコボコ印刷」を開催した。本セミナーは特殊印刷の特徴を整理し、企画を立てるときのヒントなどについて解説するもの。講師は、大日本印刷株式会社 書籍本部・製造企画グループ 須藤篤氏、丸栄有限会社取締役社長 堀知文氏。

付加価値印刷とは印刷に新たな価値を与える手法

まず須藤氏より書籍・雑誌の分野からみた付加価値印刷の種類・特徴および最近の動向についてお話いただいた。

もともと特殊な素材やインキを用いた印刷のことを特殊印刷と呼び、「学研の科学」「小学3年生」といった子供向け雑誌の付録に使われるのがほとんどであった。しかし日本雑誌協会が規制緩和をしたこともあって特殊印刷は応用範囲を広げ、一般にも浸透していった。

雑誌や書籍の分野で特殊印刷が多く用いられているのは、毎日200点を超える新刊書籍が出版され、1点あたりの書店陳列期間が短くなる傾向にあるなかで、書店で目立ち、読者に手にとってもらう手法として効果的だからである。

代表的な手法としては、香り入りカプセルを印刷する香料印刷や温度変化で色が変わったり透明になる感温印刷(冷やすとマークが浮き出るチョコレートのパッケージなど)、蓄光印刷などがある。最近では映画広告を3Dで見せたい等で立体視印刷の引き合いが多いという。

※本セミナーでは講師のご厚意で、蓄光印刷やパール加工、香料印刷、さまざまな箔押し加工など、数々の特殊印刷サンプルを配布いただいた。

箔押し印刷は、DM開封率UPにも寄与

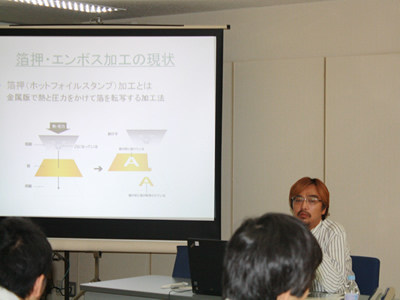

次に堀氏より箔押し印刷について種類や特徴について解説いただいた。

特殊印刷のひとつである箔押しは、認知度も高く雑誌以外にも食品パッケージや衣料など目にする機会が多い。古くからある手法ながら、「ヒカリモノ」は変わらず人目を引き効果が高い。箔押しがされていることで開封率が5%→20%と実に1ケタ上がったDMもあるという。

箔は反物の形状をしているため、ムダを省くよう面付けすることで印刷コストが大きく変わる。また表面の接着剤の違いで銀色だけでも20数種類あるため、途中で仕様を変更することは厳禁である。

質疑応答では、参加者から「いろいろ提案してはみるものの、経費削減の流れでなかなか採用してもらえない」といった声も聞かれた。講師からは、「海外の女性誌を1年間くらい購読すると、いろいろな特殊印刷をしているので良いサンプルになる」、「クライアントが『こういうものをつくりたい』とサンプルを持ってきたときに、それがどの印刷を用いたものなのかを見極める力が必要となる。さらに紙の厚みなど仕様の面から相手の要望に答えられない場合でも、一歩踏み込んで代替案を提案できるかどうかが大きな差に繋がる」といったアドバイスも聞かれた。

(教育サポート部)

関連セミナー

第14期プリンティングコーディネータ養成講座

クライアントから求められる制作・企画面でのトータルな窓口となる人材を育成する印刷メディアの総合ディレクション講座。須藤氏、堀氏は4日目の講座でお話いただきます。