本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

鉄道会社のダイヤグラム作成がビジネスの追い風に!!

デジタル印刷機の導入により「受注型」から「提案型」への転換に成功、取引先を2倍に伸ばした事例をご紹介。

『プリバリ印』5月号(5月10日号)のソリューション・リポートのコーナーでは、鉄道ダイヤグラムから耐久性ポスターまで、独自のデジタル印刷技術でビジネスを拡大した(株)昇寿堂の事例を紹介した。クライアントの課題をどのように解決し、他社との差別化を図っていったのか。本文より一部をご紹介したい。

※※※

(株)昇寿堂は、宅配伝票などのビジネスフォーム(BF)印刷を得意とする企業だった。しかし、こうした伝票類がデジタルデータ化されるようになり、10年ほど前から、BF印刷業界が、紙による印刷出力からデータ処理を中心とした業態に変化しつつある。BF印刷の生産量は減少の傾向にあるが、業界各社では、事業領域を拡大させ「受注型産業」の待ちの姿勢ではなく、外部環境の変化に積極的に対応していく「企画提案型産業」に変革することを重要な経営課題としている。そのような問題意識から同社は、デジタル印刷機XEIKON(ザイコン)5000plusを導入し、企画提案による事業拡大を実現している。

(中略)

昇寿堂のクライアントのなかに鉄道会社がある。その主な仕事は、鉄道員が持つ列車運行計画・スケジュールを記した「鉄道ダイヤグラム(以下、ダイヤグラム)」の印刷である。

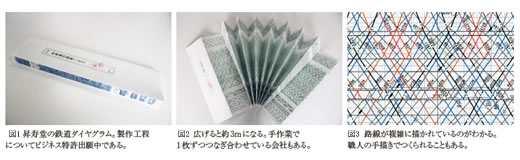

一般的にはあまり知られていないが、従来はダイヤの複雑な線(筋)を引く「筋屋」と呼ばれる専門職が存在し、1本1本の線を手で書き込んでいた。そして、それをスキャニングして、印刷用のデータをつくってオフセット印刷機で印刷する。ダイヤグラムは、鉄道会社によって2~4mにもおよび、長いものでは5mを超えるものもある。1枚の紙にすべてを印刷しきれないため、何枚かに分刷して、それを鉄道会社の事務職員などが手作業で張り合わせていた。そのつなぎ合わせた長いダイヤグラムを、細かく折りたたんで、鉄道員が携帯できる大きさにし、ようやくダイヤグラムとなるのである。

従来のオフセット印刷でダイヤグラムを作成する場合には、ダイヤグラムデータはソフトで作成できるようになっても、印刷後には相変わらず手作業での張り合わせ作業が残っている。こうした鉄道ダイヤグラム製作工程に関わる課題を解決するために、昇寿堂ではXEIKON 5000plusを導入した。

昇寿堂のデジタル印刷ビジネスの追い風になったのには、鉄道会社のダイヤグラム作成が図面を手描きする職人技から、専用ソフト(電機メーカーが鉄道会社専用に開発)でデータを作成するようになったことがある。昇寿堂では、鉄道会社各社のダイヤグラム専用ソフトで作成されたデータを印刷用データに変換する独自のシステムを開発した。これによって、デジタル印刷機へそのまま印刷データとして取り込み印刷できるようになった。このダイヤグラムのデジタル印刷には、「在庫の削減」「コストの削減」「工程の短縮」のメリットがある。

昇寿堂では、他社との差別化を図るために、このダイヤグラム作成の専用ソフトで作成した図面データを受け取って印刷から折りまでを行う一連の工程を、同社独自の方法としてビジネス特許を申請している。昇寿堂では、クライアントの利益となる提案ができれば、それが自社に戻ってくるという考えが基本にある。また、デジタルの可変データ活用やカラー印刷物にすることで、印刷に付加価値をつけることができるようになった。たとえば単色で印刷していたダイヤグラムの路線も、複雑な路線を色分けできる。(中略)デジタル印刷機導入前には、鉄道会社は4~5社程度との取引であったが、現在では倍増して、関東近県の約9割の鉄道会社がクライアントになっている。

※※※

本誌では、(株)昇寿堂がデジタル印刷機の特性を理解して活かすことで、クライアントのニーズに応え、独自のビジネスモデルを確立していった様子がわかる。さらに、(株)昇寿堂ではオフセット印刷と組み合わせることでダイレクトメールの印刷やセキュリティ印刷の受注など仕事の幅を広げているという。是非、『プリバリ印』5月号でご確認を!

印刷の価値を新たに創造する月刊誌『プリバリ印』5月号(5月10日発売)

・動き出した電子書籍市場

・中国の電子書籍ビジネス

・iPhoneにも読みやすさへのこだわりを

・電子書籍配信インフラ構想「BookServer」

http://www.jagat.jp/pv