本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

Webサイト集客手法の基本を学ぶ ネットマーケティング(2) 開催報告

Webサイト集客手法の基本を学ぶ【クロスメディア研究会セミナー】5/21/2010

ネットマーケティング(2) 事例から学ぶ効果的なSEOとリスティング広告

戦略的なSEOとリスティング広告

基礎となる技術的な考え方から、実践的手法と現在のWebマーケティング活用について

株式会社アイレップ

紺野 俊介 氏

紺野氏:弊社、株式会社アイレップはインターネットマーケティングの中でも検索領域に関する広告や技術を提供している専門会社です。今期で13期目になります。グループで200名程の従業員がいますが、コンサルティングとオペレーティングのチームから成り、広告管理と技術的なサービス提供をしています(図1)。

(図1)

弊社は、Google、Yahooを通して検索をしているインターネットユーザ、あるいは検索以外の領域でインターネット上にて行動しているユーザを広告手法やSEO(検索エンジン最適化)の技術手法を活用して、事業会社様Webサイトに効率的に呼び込み、最終的に購入や資料請求の促進のお手伝いをさせていただいております(図2)。

(図2)

本日は、リスティング広告と呼ばれる広告手法とSEOと呼ばれる自然検索の対策方法をお話します。私も何冊か著書を出版しております。また、本日の話も含めて情報を開示しておりますので、興味のある方は弊社のサイトへお越しください(図3)。

(図3)

SEM( Search Engine Marketing)の基本的概念と検索エンジン

SEM( Search Engine Marketing)とは、Google、Yahooといった検索エンジンを通してユーザをWebサイトに誘導して顧客化するという全般的な概念であるとご理解いただきたいと思います。SEMには2つの手法があります(図4)。

(図4)

1つはリスティング広告という手法です。これは、広告ですのでお金を出して最終的にユーザを呼び込んでいく広告手法です。もう1つの手法は、SEOというWebサイトに対する技術手法です。Google、Yahooが皆様のWEBサイトを自然検索結果にインデックスさせること、つまりユーザが検索したときにそのサイトを表示させる技術手法のことです。この広告手法や技術手法を使うことでユーザをWebサイトに呼び込むことを概念としてSEMと呼んでいるのです。Yahoo JAPANで検索をすると図5のような画面が出てくると思います。

(図5)

大きな構成要素としては、まず、オレンジ枠のリスティング広告と呼ばれる広告領域です。これは広告ガイドラインに則ってお金を出して出稿できるものです。一方、ブルーの枠は、Yahooや Googleが、ユーザが検索したキーワードに対して最適であろうというものを表示させているSEOの領域になります。もう1つ、関連検索キーワードというものが表示されています。これは、Yahooの場合、ユーザが直近で検索を多くしている関連キーワードを持って来ることでユーザが求めている答えに行きやすくしているものです。最近、「関連検索キーワード対策」と謳っているSEO会社がありますが、基本的にこれはスパムです。何かしら恣意的な行為で検索結果を歪めるような行為はYahoo、Google共に公式にスパムと認定しています。図6はGoogleの検索結果画面です。

(図6)

Yahooは、ユーザが直近で調べているキーワードを関連検索キーワードに表示している傾向があるのに対して、Googleはサイトに多く含まれるキーワードを表示しています。同じ関連検索キーワードでも検索エンジンごとにどのようなものを表示するかという傾向やルールは違います。いずれにしても、検索してくるユーザが求めている情報をできる限り適切に提示することを目的としているということです。一方、モバイル検索が普及しています。2006年にKDDIとGoogleが業務提携したことで携帯電話を使った検索が非常に増えています。docomo、SoftBankも同様です。図7はdocomoの検索結果画面です。

(図7)

Googleの広告とdocomoに掲載される広告枠、そして、公式サイト検索結果と一般サイト検索結果、さらにPCサイト検索結果というかなり複雑な構成要素になっています。当然、公式サイトを持っていなければ公式サイト検索には表示されません。同じく、モバイルの一般サイトを持っていなければ一般サイト検索結果には表示されません。PCサイトに関してはPCサイトを一定のルールで表示しています。携帯電話から一般のPCサイトに行くのはユーザビリティが悪いので、この場合はリダイレクト処理や、フルブラウザが付いている携帯電話やスマートフォンもありますので、皆様がどうサイトを作るか、公式化するかはコストや工数に合わせて行なう必要があります。

モバイルに関しては、公式サイトも一般サイトも持たなくてはならないし、検索結果に合わせてユーザにリーチしようとすると複雑なソリューションを展開しなければならないという現状があります。auも同様です(図8)。基本的にauはGoogleと連携していますので、広告枠はGoogleで公式サイト検索結果と一般・PCサイト検索結果が混在する形で構成されています。

(図8)

SoftBankがdocomoやauと違うのは、公式サイト検索結果と一般サイト検索結果が完全に混在して掲載されているということです。ユーザからみると、公式サイトや一般サイトに行きたいわけではなく、求めている情報が欲しいだけなので、SoftBankのようなトレンドが今後は進んで行くと思います。広告枠は、関連会社のYahooの広告が配信されています(図9)。

(図9)

これまでdocomoが検索エンジンにGoogleを使っていたので、モバイルについては、PCとは逆で、モバイルユーザの8割に対してGoogleへの対策さえしていればある程度のリーチができました。しかし、最近は、docomoが独自の検索エンジンを利用するようになってきました。そのため、PC対策は Google とYahooでOKですが、モバイルに関しては、今後はGoogle とYahooとdocomoの検索エンジンに対応しなくてはなりませんので、対策が複雑化します。これらの検索エンジンをきちんとご理解いただいて、その上で広告と技術手法を使うことでユーザをいかに効率的にWebサイトへ呼び込んでくるかということが、本日お話するSEOの大きな意味での概念です。

検索業界最新トピックス

今年1月のニュースによるとアメリカでマイクロソフトとYahooが検索領域における提携を進めています。日本のYahooがマイクロソフトの検索エンジンを活用する方向で進むと想定すると、今後はYahoo対策としては、マイクロソフトの検索エンジンMS Bingに対しての対策が必要です。ここは、事業会社様にとってチャンスでもあり大きなリスクも伴う部分になります。来年以降、この様なことが起きる可能性があるとご理解ください。

2010年2月に米司法省とで両社の事業提携の承認が出ましたので、現在粛々と提携が進んでいる状況です。アメリカでは広告領域に関してマイクロソフトのサービスに切り替えることが進んでいます。さらに、シンガポールを始め主要国での広告・技術周りのリプレイスが行なわれます。2012年までには全世界での移行完了を目指す予定ということですので、日本でも来年度には変化が出てくると言われています。

2010年4月には、Yahooが検索プラグイン開発ツールをローンチしています。検索結果を恣意的にコントロールするのではなく、ユーザにとって適切な情報を表示することが重要ですが、Yahooの技術がどんなに高まったとしてもサイト側の情報や状態に左右されてしまいます。そこで適切な情報が表示できるようなインフラの準備が始まっているのです。ユーザレビューの情報を有しているSNSや口コミサイトを運営している企業はこのプラグインを使えば検索ユーザに最適な情報を開示する仕組みが整います。

また、2010年4月に今まで「完全一致」での出稿のみだったスポンサードサーチモバイルに「部分一致」が導入されました。「完全一致」「部分一致」という専門用語がありますが、これは、例えば東京で転職を考えているユーザが「転職 東京」と入力したとします。広告側が「転職」というキーワードを広告出稿していれば、「転職 東京」とは「転職」というキーワードが一致しているので、専門的には「部分一致」と呼んでいます。いろいろなキーワードがあるので、全てのキーワードを登録するのは非常に難しいことです。この「部分一致」を活用して多くのユーザーにリーチできる仕組みはPCでは整っていますが、スポンサードサーチモバイルには「部分一致」がなかったためにユーザが調べてくると想定されるキーワードを全て登録しないと、広告を配信できないという状態でした。部分一致の導入によって検索をしてくるユーザに益々リーチできる仕組みが整ったということです。

また、Googleは「つぶやき」情報を検索結果に表示する試みを 2010年2月から、日本で展開しています。自然検索に結果を表示するときにはGoogleのルールがありますが、Twitterの中でどの情報が重要なのかという判断は非常に難しいのです。フォロアー数が多いからといってそれが必ずしも正しい情報なのか、ユーザにとって必要な情報なのかという判断はできない状況です。Twitterでつぶやかれる最新のものがユーザにとって利便性があるということで表示されていますが、そのコンテンツが果たして公開してよい内容かという判断基準がありません。今後、つぶやき情報がどの程度検索結果に表示されて、なおかつ、ユーザにとって有益な情報を提供できるものなのかは議論が続いています。

また、専門的な話になりますが、サーチファンネル(アシスト計測機能)という技術の展開も始まっています。オンラインで資料請求や商品購入等の成果を出したユーザは、広告のタグを発行して皆様のサイトに埋め込むことで取得ができましたが、それ以上の深い分析はできませんでした。しかし、Googleがサーチファンネルを追加することで、どのようなユーザがどういった経路によって商品を購入したのか等が深く分析できるようになりました。しかし、この様な技術が進むことで、より難しいソリューションを持たなくてはならないという面もあります。

SEMが話題になりGoogleが世界的に有名な会社になった理由は、インターネットという広い領域に検索を含めたターゲット手法でユーザにリーチできることが非常に効率的だったので、たくさんの企業が広告を出稿したからです。しかし、最近はユーザが検索する数の上限も出てきましたし、サイトの数は増え続けていますがそこに行き着くことも複雑な状態になっています。

このような中で、2010年3月にGoogleが、ユーザが閲覧しているコンテンツに加えユーザの興味に基づいて広告を表示するリマーケティング新サービス『インタレストベース広告』をリリースしました。これについて説明すると、Googleではリマーケティング、一般的にはリターゲティングと呼ばれる広告手法です。ユーザがどのような行動をしてきたかを分析して、その結果に対して広告を配信していくというものです。

例えば、「転職」と調べてくるユーザに対しては、転職系のビジネスを行っている企業が広告を出したいと思うでしょう。あるユーザが、「転職」というキーワードで検索して転職系のビジネスを行っている企業のサイトを訪れたけれどエントリーしなかったとします。しかし、このユーザはわざわざ「転職」というキーワードで検索してWebサイトを訪れているのだから転職を考えている可能性が高いわけです。そこで、Googleの広告配信ネットワークの中でバナー広告とテキスト広告を出すことで、ユーザが検索しているとき以外にも転職系のビジネスを行っている企業が広告を配信できるようにします。管理が複雑ではありますが、このようにユーザ行動を分析することで、最適な広告を企業がユーザに配信する仕組みが整ってきています。

また、NTTコミュニケーションズは、2010年3月に検索連動型広告配信事業を展開するクロスリスティング社の株式を取得しました。これに伴い4月からdocomoの検索結果が大幅に切り替わりました。これによってユーザが大幅に増えたサイトと減ったサイトがあったと思います。複雑化する検索エンジンの変化に対する対策を取ることが重要なこととして今後も続きます。

ここ4ヶ月ほどで起きている話をざっとしましたが、この領域に関しては、技術的にも非常に進化しています。企業側も、情報だけをサイトに掲載するというメンテナンスだけではユーザにリーチできなくなりますので、新しい技術に対する対策をとらなくてはなりません。対策をしなければ、今まで呼び込めていたユーザが呼び込めなくなりますし、競合に流れてしまいます。そこをご理解いただきながら、広告と技術に関するお話をしていきたいと思います。

リスティング広告とは

リスティング広告とはアメリカではPaid Search (ペイド・サーチ)と言われています。以前は検索連動型広告というものがnearly equalで呼ばれていました。最近は、検索に連動する以外の広告もリスティング広告というサービスのもとで管理されるようになりました。コンテンツ連動型と呼ばれる広告配信できるサイトに企業のサイト及びキーワード、サイトの内容をマッチングさせて広告を配信するものやユーザの行動に合わせて広告配信を行なうYahooのインタレストマッチ等もとても大きなサービスになってきています(図10)。

(図10)

Yahoo、Googleでは、図11のように広告が配信されます。

(図11)

検索非連動の1つの特徴であるコンテンツ連動の例をご紹介します。All About(オールアバウト)(図12)という専門サイトは各カテゴリが様々なコンテンツを持っています。広告配信先サイトと広告内容がマチングした時に広告が配信されます。

(図12)

図12の右はYahoo JAPANの天気のプロパティの世界の天気のページです。例えば、ユーザがイタリア旅行を検索してから天気のページを見ていれば、このユーザはイタリア旅行に行くに当たって天気を調べているのだなということで、イタリア旅行のコンテンツをもつ旅行会社の広告を出すわけです。All Aboutの例は配信される面と企業のサイト及び広告をマッチングしていましたが、最近はこのようにユーザの行動に合わせた広告配信もたくさん出てきています。また、Yahoo、Googleも様々なネットワークをパートナーとして持ちながら広告配信を行なっています。また、アドネットネットワークと呼ばれる広告の配信パートナーも多くあります(図13)。

(図13)

モバイルも同様に配信ネットワークがあります(図14)。モバイルに関しては、F1(男性20歳~34歳層)、M1 (女性20歳~34歳層)のユーザ層等が検索せずに直接訪れるサイトもありますので、そこに広告を配信することも重要です。

(図14)

ネットワークに加盟しているサイトは、第三者配信を利用し、広告費収益をシェアしています。例えば、mixiやぴあに関してはYahooの広告のネットワークに入ることで、インタレストマッチという広告の配信先になるわけです。チケットぴあでチケットを買いに来たユーザがその前に旅行のことを調べていたのならば、ぴあのサイトの広告枠に旅行会社の広告が配信されるのです。

こういった配信ネットワークによってユーザをいかに効率的に囲い込むかということがリスティング広告に求められるところです。検索連動型広告に関しては自分が望んでいる情報を検索してきているわけですから、そのユーザに対して効率的に広告を配信できます。また、検索以外のインタレストマッチ、プレイスメントターゲット、コンテンツターゲット等もユーザの行動を分析して多岐にわたるターゲット手法で配信しているので、やはり効率的です。

以前のリスティング広告は、ターゲットはできるけれども、広告としてはリーチできるボリュームが少ないと言われていました。しかし、ネットワークが非常に大きくなって多くのユーザにリーチができるブロードリーチ型になってきています。しかし、TVほどのボリュームがあるかと言えば、決してそうではありません。過去には、検索連動型広告は非常にレスポンス性が高い、つまり効果が高い、しかし、セグメントされてしまっているので多くのユーザにリーチできるわけではないという考えもありました。しかし、TVや新聞とまではいきませんが、昨今はインターネットを通して様々なユーザにリーチできるようになったので、多くの企業がリスティング広告の活用を進めています。

リスティング広告は複雑なメニューになっています。1つの特徴は、クリック課金型というものです。これはユーザが広告をクリックして初めて料金が発生します。それゆえ、効率性が非常に高いのです。バナー広告でもクリック課金型のものもありますが、多くは広告が表示される毎に課金されます。

一方、リスティング広告はターゲットしたユーザが広告をクリックした時点で課金されるので広告管理のポイントは、いかに見込み客となるユーザに表示させるかということです。しかし、どのようなユーザに対しても広告配信ができるわけではありません。基本的に関連性があるキーワードやサイト、に対して配信できます。そこで、ユーザがどういったことを考えているかを理解する必要があります。

リスティング広告の最適化要素

Yahoo、Googleという2つの大きなサービスがありますが、その仕組みは全く違いますのでそれを理解した上で広告を配信しなければなりません。まず、キーワードが重要です。PCと携帯電話では、ユーザが調べてくるキーワードは当然違います。そこで、キーワードをデータベース化したり、どういうキーワードで調べてきたときにアクションを起こしているのかといったことを把握する必要があります。

また、広告配信したときにはお金がかからないというメリットがある反面、クリックしてサイトに来てもらわなければビジネスが始まりません。ですから、クリック率が非常に重要な要素になりますが、クリックされればされるほどお金がかかってしまいますので、いかに自分たちにとって有効なユーザにだけクリックさせるかがポイントです。そこで、タイトル説明文を工夫して必要なユーザをサイトに誘導することが大切になります。こういったリスティング広告の複雑なシステムの管理が難しくて多くの企業が挫折してしまうことがありますので、弊社のような代理店が管理運用のお手伝いをするわけです。もう少し詳しく分解した要素が、図15、図16です。

(図15)

(図16)

そして、1クリックあたりの単価を下げることが大切です。皆様の事業モデルごとに適切な単価がありますので、それを理解してください。そして、トレンドです。例えば「水着」というキーワードは、今の時期から価格が高騰してきますし、冬場になれば安いです。各企業のブランドや競合の状況等、環境変数の中でキーワードを出稿していくことが重要ですが、そのメカニズムが複雑なためにリスティング広告は効率的である反面、なかなか上手くいかない企業が多いのです。

トレンドを知る

例えば、5月1日~18日までにどういうキーワードで検索されているかを抽出してみると、「アメーバピグ」、「渋滞情報」、「ドラゴンクエストジョーカー2」等があります。連休が終われば恐らく「渋滞情報」は検索されていないでしょう。このように、検索キーワードはトレンドとして変わります。例えば、「生命保険」というキーワードで調べたときに、広告と自然検索結果の順位によってユーザがどれくらいクリックするかという指標を示した保険関連キーワードの掲載順位別クリック占有率を見てみると、当然ながら1位に表示されている広告がユーザを多く呼び込む結果となっています。

しかし、広告に関しては必ずしも1位が良いとも言えません。1位に表示させるためには、クリック単価が上がりますので、事業会社ごとの収益に見合った単価設定をして、どの順位が一番効率的に成果を生み出すかを把握することが重要です。しかしながら、やはり広告の掲載順位でも自然検索でもある程度上位に出しておくことによってユーザが呼び込めるということもあります。

また、PCとモバイルの検索傾向の違いを知ることも重要です。Dailyトレンドレベルで見ると、時間帯によって検索数が違いますので、それぞれの利用時間に合わせた効率的な広告配信が必要です。また、Weeklyトレンド、MonthlyトレンドでPCとモバイルの検索傾向の違いを見てみると、例えば、転職については月曜日に多いですし、逆に週末に多いキーワードもあります。この様に、ビジネスモデルと時間という概念に合わせた広告配信をする技術も可能なので、時間軸に合わせたトレンドを知ることはとても大切なのです。

PCとモバイルの検索傾向の違い

賃貸物件を例にPCとモバイルの検索数とクリック数の違いを見ることもできます。例えば、「広島 賃貸」をモバイルで調べるユーザはまだまだ少なくてPCが圧倒的に多いです。しかし、実際のクリック率で見てみるとモバイルで「広島 賃貸」で調べるユーザは明らかに物件を探しているのでクリック率が高いのです。その意味では、キーワード1つをとってもPCとモバイルでは特徴が違いますので、それを理解して管理することが必要です。

また、PCとモバイルではキーワードの組み合わせも全く異なります。PCで定番のキーワードとの組み合わせは「おすすめ」、「おしゃれ」です。また、モバイルで特徴的なのは「芸能人・モデル」との組み合わせのキーワードです。これまでPCを活用した検索エンジンマーケティングを展開してきた企業が、そのままモバイルに同じキーワードを登録してもユーザがPC同様に検索してくれるとは限らないということです。

最近は、モバイルへの広告出稿が増えています。また、地名関連の検索がPCに比べて圧倒的に多いです。皆様のクライアントが地域に関連するビジネスを展開しているのであれば、モバイルに即した検索キーワードの登録やサイトの対応をしなければ、ユーザに適切にリーチすることができません。

最近のリスティング広告トレンド

ここまでの話を簡単にまとめます。お金を出せば広告枠は買えます。しかし、お金がある企業だけを検索結果の広告欄に出しても、ユーザにとっては価値のない状況が生まれます。品質が低い広告に対して1クリックあたりの単価を上げる、ユーザの検索意図とマッチした広告が評価されるような媒体側での仕組みが進んでいますので、そのあたりの管理が重要な要素を持ってきます。

今までテキスト広告中心であったリスティング広告がYouTubeを含めて動画やバナー広告の配信ができるようになってきました。また、非常に優れたターゲティング手法が出てきて、これまでは効果が出にくかった配信枠や出しにくかった企業も広告管理さえしっかりやれば、効果を出せるようになってきました。これまで広告を使って1万人のユーザを呼べていたのなら、いかにして2万人にするか、また、その中で1000人しかアクショを起こしていなかったのならそれを1500人に増やしていくために、キーワード、広告文章、ランディングページの組み合わせを管理していくことが求められます。

SEOについて

SEMの難しいところは、広告と技術の両方を理解しなければならないところです。ここからは、改めてSEO (Search Engine Optimization)についてお話しします。SEOというと順位を上げることだと思われがちですが、本来は、ユーザーが必要な情報を持っている会社を上位に上げるということです。つまり、前提としてユーザにとって役立つ情報があることが重要になります。どんなに素晴らしい仕事をしていてもユーザにとって有益になる情報がWebサイトにないのでは意味がありません。また、その情報を検索エンジン側が適切に評価できる仕組みを整えておかないと検索結果に表示されません(図17)。

(図17)

つまり、SEOのゴールは顧客となり得るユーザに対してそのサイトに訪れる仕組み作りをすることです(図18)。

SEOの最適化要素

リスティング広告と同じで、ユーザがサイトを通してどんな行動をしているか、どんなキーワードで調べてくるかが重要です。インターネットが登場した頃に、例えば「パソコン 購入」と「パソコン 販売」では大きな違いがありました。パソコンを購入したい不慣れなユーザは「パソコン 購入」と検索しました。それに対して、オンライン上にPCを販売しているサイトがあるという理解が出て来ると「パソコン 販売」と検索します。

一方、PCを売りたい場合は、「パソコン 購入」に対する対策をとるべきでしたが、多くの企業は自分が売っている側なので「パソコン 販売」で対策をしてしまいました。言葉を間違えないという意味では、広告と同じようにマーケティング要素が非常に重要です。また、「自社の商品の名前で出したい」という方がいますが、その商品をユーザが認知していなければ、その商品に関連するユーザを呼び込まなくてはなりません。ユーザの検索行動を理解した上で技術的な外部施策と内部施策をしなくてはならないのです(図19)。

(図19)

SEO 運用の3原則

SEO 運用の3原則としてインデクシング(Indexing) 、ファインダビリティ(Findability) 、レリバシー (Relevancy)という言葉があります。インデクシング(Indexing)とは、そもそも検索エンジンに認識してもらわなくてはならないので、まず、自分たちのWebサイトをきちんと登録するということです。ファインダビリティ(Findability)は、いかにユーザに見つけやすくするかということです。レリバンシー(Relevancy)は、検索ユーザのモチベーションに合ったコンテンツを用意していくことです。この3つを実現するために、サイトをどう作り込むかとか検索エンジンに登録させるかが重要だと言われています。

SEO 運用プロセス

まず、検索エンジンへの対応の確認が必要です。そもそもインデックスされているか、順位が何番目か、競合会社はどこか、等です。そして、社内の体制の確立です。SEOを専門にやっている制作会社ときちんと組んで、キャンペーン等を実践していきます。その際は、とりあえずサイトにあるものを最適化するということではなくて、ユーザがいることが重要なのですから、消費者行動を理解した設計が必要です。そして、レビューの設計をきちんとするためにプロセスを立てることです。では、効果的なSEOキャンペーンを実施するためのポイントをまとめます。

1つ目は、ターゲットユーザの検索行動の理解ということで、ユーザを正しく理解することが大切です。2つ目は、業界によってとる戦略は変わるということです。3つ目は、“最適化”のための社内リソースを用意することです。4つ目は、コンテンツに対して自然なリンクが集まってくる仕組み作りをすることです。5つ目は、ランキング、トラフィック、コンバージョンの組み合わせで評価することです。

ターゲットユーザの検索行動の理解

1つ目は、ターゲットユーザの検索パターンを理解してサイトを作ることが重要です。皆様の目的はSEOではありませんが、SEOを意識しなければユーザに行き着かないということは事実です。屋形船を例にとれば、「屋形船 予約」と調べてくるユーザは、直近ユーザと想定されます。当然、企業サイトに「屋形船 予約」のコンテンツがなければ、検索結果にインデックスされませんので、ユーザの行動に合わせた分析、仕組み作りが必要です。

業界(キーワード)により最適戦略は変わる

2つ目は、業界やキーワード、サイト構造により戦略は変わります。サイトには、皆様が持っているような通常の企業サイト、ニュースサイトのような複数の人が編集しているサイト、SNSのようなサイト等ありますが、サイトのモデルによって仕組みが変わります。ニュースサイトであればシステムにサービスを組み込まなければなりません。逆にユーザ参加型のSNSは、一般ユーザにSEOの対策を行っていただくわけにはいきませんので、ある程度テンプレートの中に構造を組み込んでおくわけです。

このように、サイトのモデルによってSEO対策は変わります。ポータルサイトのSEOを例にとれば、いわば空港の「管制塔」的な役割が求められます。ポータルサイトには事業間ごとにルールが必要です。事業間ごとの調整を行なうチーム作りの社内教育が必要で、それにより制作スキームの中で結果として自然検索に反映される仕組み作りができていくことが良いのです。また、プレスリリースを出す際にまた、リンクを張るのではなくてリンクが増える仕組みを作ること、SMM(ソーシャルメディアマーケティング)と言われるデジタル資産が蓄積される戦略作り等をしておかなければサイトが評価されなくなってきています。また、キーワードの対策によっても変わります。サイトへの流入が特定の数少ないキーワードが大半を占めるキーワードと、細かなキーワードから流入している業界では当然対策は異なります。

“最適化”のための社内リソースを用意する

3つ目は、“最適化”のための社内リソースを用意するというのは、人だけの話ではありません。弊社のWebサイトを例に説明します。URLを最適化のために静的化しておくこと。ソーシャルブックマークで呼び込めるユーザが非常に多くなっているので、ブックマークをしやすい仕組み作ること。また多くのサイトがRSS(RDF Site Summary)対応になってきているので、RSSを配信しやすい仕組み作りをすること。元々あるサイトの仕組みにこういったリソースを確保することが重要になります。

弊社はセミナーを開催したり、ブログでも情報を配信しています。それを他社が利用して、必要なコンテンツをエントリーで活用してくれれば、結果としてソーシャルメディアの中で情報が伝播します。結果として、ユーザを直接集客できますし、また間接的にリンクを張ってもらうことになるのでSEOとしての外部リンクが高まり順位が上がるという好循環が生まれます。

SEOは、今までのようにhtmlの改変やリンクを張るということから、どのような仕組みにすればユーザにリーチしやすいかといったコンサルティング領域に切り替わりつつあります。また、SEOは今までは制作チームだけが認識していれば良かったのですが、今後は広報とガイドラインを共有した経営企画の人に入ってもらったり、Webサイト上に情報をどの様に上げるかを意識した仕組み作りが求められます。

自然リンク獲得のための施策を行う

4つ目は、自然リンク獲得のためのどのような施策を行うかということです。基本的に正しいことを行なっていればリンクは自然に増えます。しかし、今までSEOの順位を決める概念の多くが、外部リンクから決めていたために、どうしても順位を上げるためにリンクを買うということをしなければなりませんでした。

例えば、Yahooで「SEO」や「外部リンク」で検索すると外部リンク型のSEO会社が広告を出していて、1万円出せば月に500本のリンクを張りますというものがあります。ところが、その500本のリンクはインデックスされていなかったり、張ってあるリンク自体に意味がないということが多々あります。ですから、きちんとリンクを管理している会社とお付き合いしなくてはダメです。順位が上がれば良いと考える企業もいるかもしれませんが、これは本質ではありません。企業の倫理観やコストのバランスを考えてお金を出して欲しいと思います。

また、リンク獲得目的でtwitterやブログを利用しても上手くいきません。さらに、リンクはサイト資産ですのでサイトのリニューアルやページの更新をするときに過去にあった資産を捨ててしまうのはもったいないです。リダイレクトをどうするか、過去の情報をどうインデックスさせるか等対応が求められます。

リンクの価値判断のための3要素をまとめてみます。ランキング(Ranking)、直接訪問数(Direct Traffic)、将来リンク獲得(Potential Link Acquisition)です。ランキングについては、キーワードごとに1位だ、2位だという考えを持っていると、検索結果自体がパーソナライズされてきて複雑な仕組みを持ってくるようになると順位は意味をなくしてしまいます。1キーワードのランキングで評価するのはNGです。

直接訪問数は重要な要素ですからきちんとカウントしなくてはいけません。直接訪問数の中で有効なユーザがどれくらいいるのかを解析ツールで測るべきです。将来リンク獲得については、直接訪問数が多いリンク、ソーシャルメディアで共有されるリンクは拡散するほど新たな自然リンクをもたらして、サイトの総合的な信頼性を高めます。

ランキング、トラフィック、コンバージョンの組み合わせで評価する

5つ目は、SEOの成果の評価軸をランキング、トラフィック、コンバージョンを組み合わせて評価します。順位がこれまでよりは、それほど意味を持たなくなっていますので、ランキング、トラフィック、コンバージョンをサイトやマーケティングゴールに合わせてこれらの指標軸をどう判断するかを適切に組み合わせる必要があります。ランキングレポートしか出して来ないSEO会社は気を付けた方が良いかもしれません。そもそもSEO会社が出してくるランキングは皆様が見ているものと違う場合がありますので、ご自身で調べることが重要です。

新たな検索サービス

新たな検索サービスが次々に登場し(図20)、SEMの戦略には再設計が必要になってきています。

(図20)

では、ユニバーサル検索からご説明します。検索結果はテキストだけではなく、画像・動画・ニュースなどといったコンテンツを同時に混在表示するようになりました。ユニバーサル検索はGoogleの言葉で、一般にはブレンド検索です。例えば、「渋谷 ラーメン」と調べるとまず上に地図がきます(図21)。

(図21)

ラーメン屋の住所の情報だけでYahoo、Googleが順位づけしてくることもありますが、多くの場合は地域の情報に対する登録をしなければそもそも表示されないのです。つまり、地図情報が表示されていなかったときとは対策が変わるのです。画像も出るようになりましたのでアンカーテキストだけではなく、ファイルネームやalt属性に適切な情報を入れておくことも必要です。大量の文言を記述するだけでは大きな問題はありませんが、それが画像情報と一致しない不自然なキーワードを含んでいると、スパムと認識される可能性があります。

Flash等のリッチコンテンツでも同じことが言えます。その場合、alt属性では文字数に制限があるため、CSSによる置換などを使用して(ユーザの利益を考えた利用に留めること)、論理構造を持ったテキストコンテンツとするとなお良いでしょう。また、ニュース性があるリアルタイム検索は、数秒前にオープンされたコンテンツをインデックスし検索結果に反映します(図22)。

(図22)

ソーシャル検索は、一定の状況下でソーシャルなサークルにおける検索結果が表示されます(図23)。オプトインされているユーザ状況ですが、順位の概念が切り替わりつつあるのかなという感じがします。

(図23)

パーソナライズ検索は、ひとりひとりに適切な検索結果を表示するものです(図24)。オプトインしているユーザ以外にもCookieベースでデータを保持するようになったことで、人によって検索結果が違うという状況が生まれています。

(図24)

例えば、SEMはSearch Engine Marketingという意味と電子顕微鏡という意味があります。SEMを検索すると広告は弊社のようなSEMを取り扱っている会社と電子顕微鏡の会社が混在して出てきます。しかし、最近は電子顕微鏡のサイトを探している人には電子顕微鏡のSEMサイトを表示するようになってきました。ユーザインサイトを分析した上でサイトのコンテンツを作り、検索結果を通してユーザを呼び込むために、今日お話した内容をご活用いただけますと幸いです。

(終了)

Webサイト集客プロモーション事例

モバイル活用によるクロスメディアプロモーション。

事例から学ぶWebサイト集客の具体的なプランニングと、可能性の検証

グランドデザイン&カンパニー

小川 和也 氏

小川氏:私は、インターネット業界に入る前に、9年ほど損害保険会社でマーケティングの仕事をしていました。そこで実務的なことをしていましたので、その経験から実務、現実を踏まえたご提案ができると思っています。弊社はモバイル、ソーシャルメディアマーケティング中心にビジネスを展開しています(図1)。

(図1)

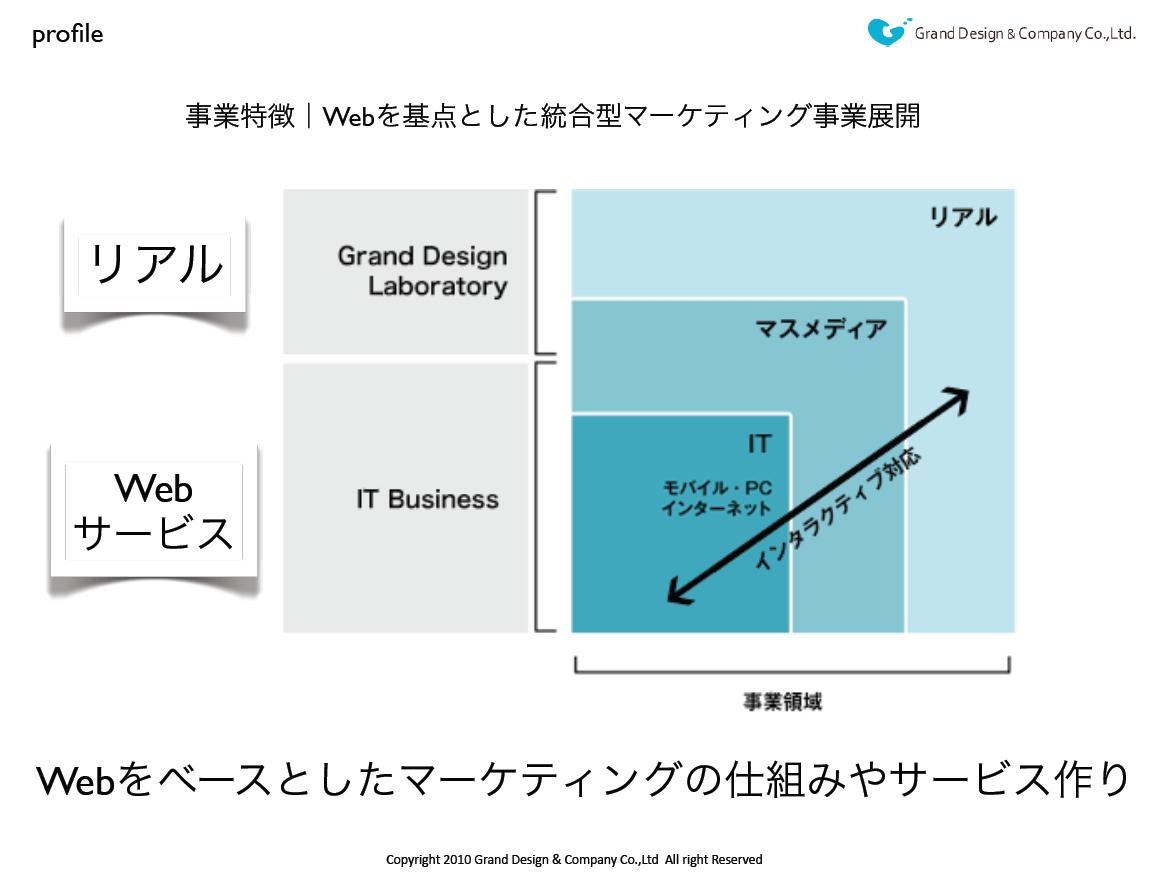

Webを基点とした統合型マーケティング事業展開

近著「ソーシャルメディアマーケティング」(ソフトバンククリエイティブ刊)をご紹介します(図2)。

共著の小川さんとソーシャルメディアに関する共同ユニットをやっています。

(図2)

図1の下のTwitterアカウントでこの本を読んでいただいた方と対話をしています。そこで僕たちが書いたことの検証をして、それを元にクライアントにご提案したり、さらにソーシャルメディアマーケティングとは何かをいう気づきを読者の方からいただいています。まさに、この様なことがソーシャルメディアを通じたインタラクティブな時代であると思っています。

弊社は、マーケティングテクノロジーの会社であることを目指しています。インターネットを通じてマーケティングの仕組み、サービスを作ることが基軸になっています。それと合わせてリアルな商品企画、マーチャンダイジングを行い、それを物流まで流し込む「Grand Design Laboratory」という機関が社内にあります。つまり、ITビジネスのセクションとリアルのビジネスのセクションを共有しています(図3)。

(図3)

クライアントから、実際にものを売ったことはあるのかと聞かれると、実際はないわけで、これでは説得力がありません。そこで3年程前から僕たちもものを売る機能を持ちたいと思って始めました。現在は、美容雑貨、化粧品などを扱っています。デジタルだけではなく、色々なものとのクロスメディア思考を強く持っています。

マスメディア、ソーシャルメディアとの試行錯誤

紙とのクロスメディアとしては、主婦と生活社と事業提供をしています。3年ほど前から「出版とデジタルとの融合とはなんぞや」ということで実験的なことをやっていますが、上手くいっている部分と難しい部分を感じています。実際にクロスメディアということで展開しているのは、女性に人気の雑誌「ar」というビューティー誌です(図4)。

(図4)

編集者は、紙だからこそ表現できることということでクリエイティブにこだわっています。一方、それをデジタルに置き換えると急にクオリティーが落ちたりイメージが合わなくなるのではという懸念がある中、僕たちはいかに工夫して編集者の意向やクリエイティブを劣化させないかということを考えています。同時に、出版業界が不況の中、次の時代をどう作るかが大きなテーマになっています。紙のコンテンツをデジタルに置き換えるだけでは意味がありません。デジタルだからこそ生み出せる収益、例えば、課金であったり、これは美容雑誌ですのでいかに美容室へ集客する仕組みを作ることができるか等、ビジネス的なポイントとして積み重ねています。

ソーシャルメディア関連でも新しい分野として試行錯誤しながらやっています(図5)。タレントさんのTwitterのバックヤードやプランニング支援をホリプロやオスカー等の大手の芸能プロダクションと包括的に提携しています。

(図5)

例えば、AKB48 河西智美さん、つぶやきシローさんのTwitter立ち上げ等を手がけています。一時ブレイクしていたつぶやきシローさんはTwitterを始めたことで新しいタイアップが取れています。タレントさんというコンテンツをいかにリブランドしていくかということも僕たちの取り組みテーマの1つです。また、伊集院光さんをホストとしたTV番組「IJPイジュウインパーク」(TOKYO MX)の番組制作・技術協力を行なっています。この番組の中でTwitterやUstream(ユーストリーム)を使って制作しているのですが、TV番組でこれだけ自由にソーシャルメディアを使って番組企画を展開している例としては珍しいと思います。ソーシャルメディアとTV番組の融合というトライアルをしています。他にも企業のソーシャルメディアマーケティング支援等もやっています。

Webマーケティングにおける3つのポイント

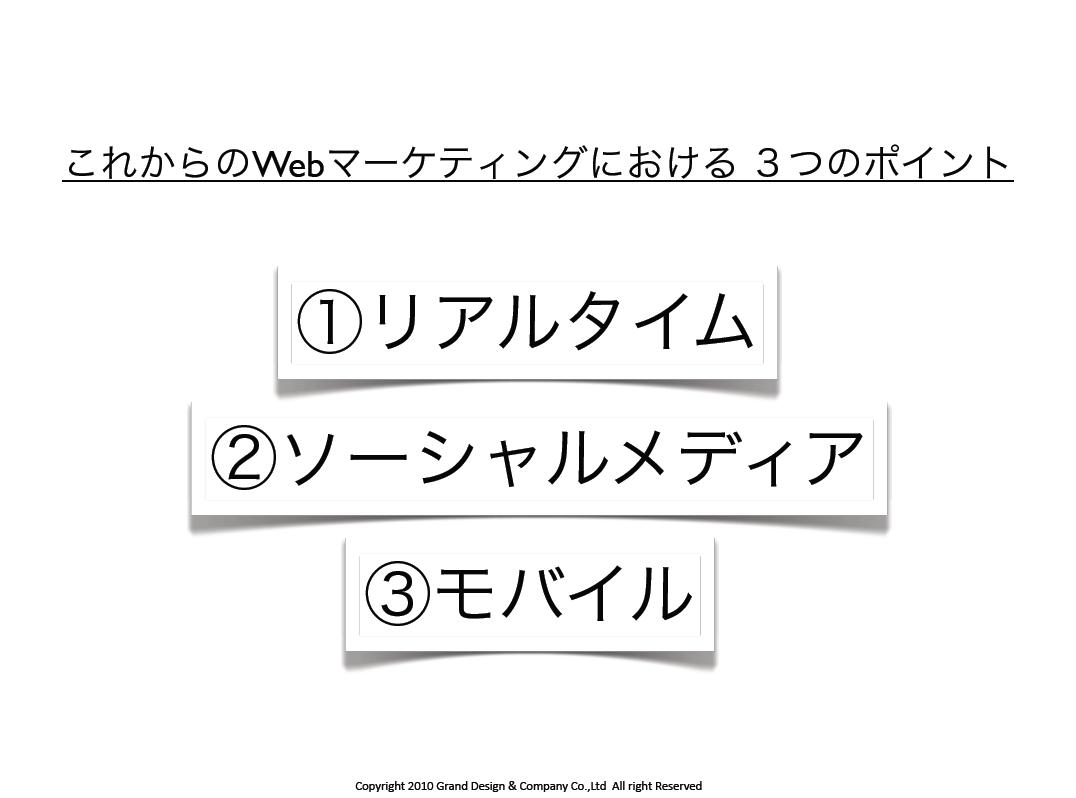

これからのWebマーケティングにおける3つのポイントというものがあります(図6)。

(図6)

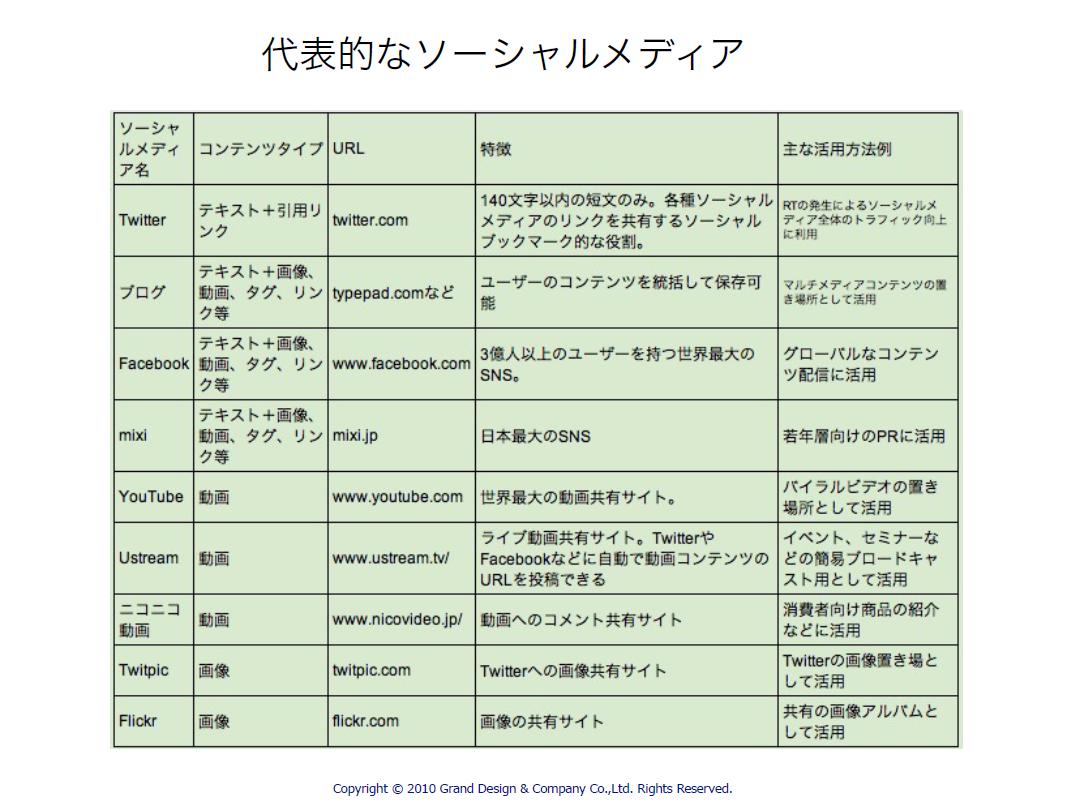

この3つはバラバラのようであっても連関しているポイントです。Webマーケティングを仕掛けていく上で、この3つをいかに意識したプランニングができるかがこれからのポイントになります。ソーシャルメディアにはブログ、SNS、Twitter等がありますが、それを使ったソーシャルメディアマーケティングがWebマーケティングの重要な手法になっていくと思います。その中でもリアルタイム性が強いTwitterやUstreamが核を占めていくことになるでしょう。世界的に見るとソーシャルメディアは相当数のサービスがあります。図7は、皆様がよく接しているサービスではないでしょうか。

(図7)

実際には無数あります。Facebookは今まで日本では馴染みが薄かったのですが、mixiやGREE、モバゲーが芸能プラットフォームにシフトしているのに対して、純然たるコミュニティとしてのFacebookが伸びてくるのではないかと思います。そしてブログ、Twitterがどの様な役割を果たしていくのかという、今はすべてが混在しているタイミングですが、いずれにしてもソーシャルメディアはそれぞれの性質をもって複数存在しているということです。

ソーシャルメディアを活用したマーケティング

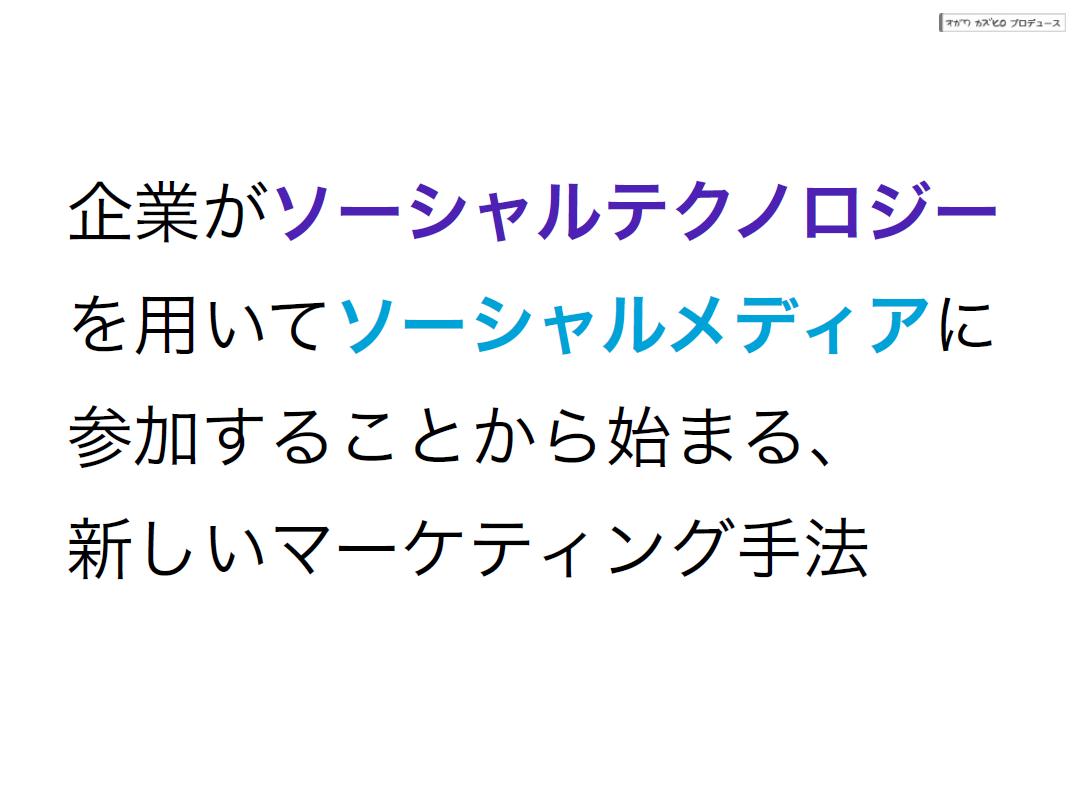

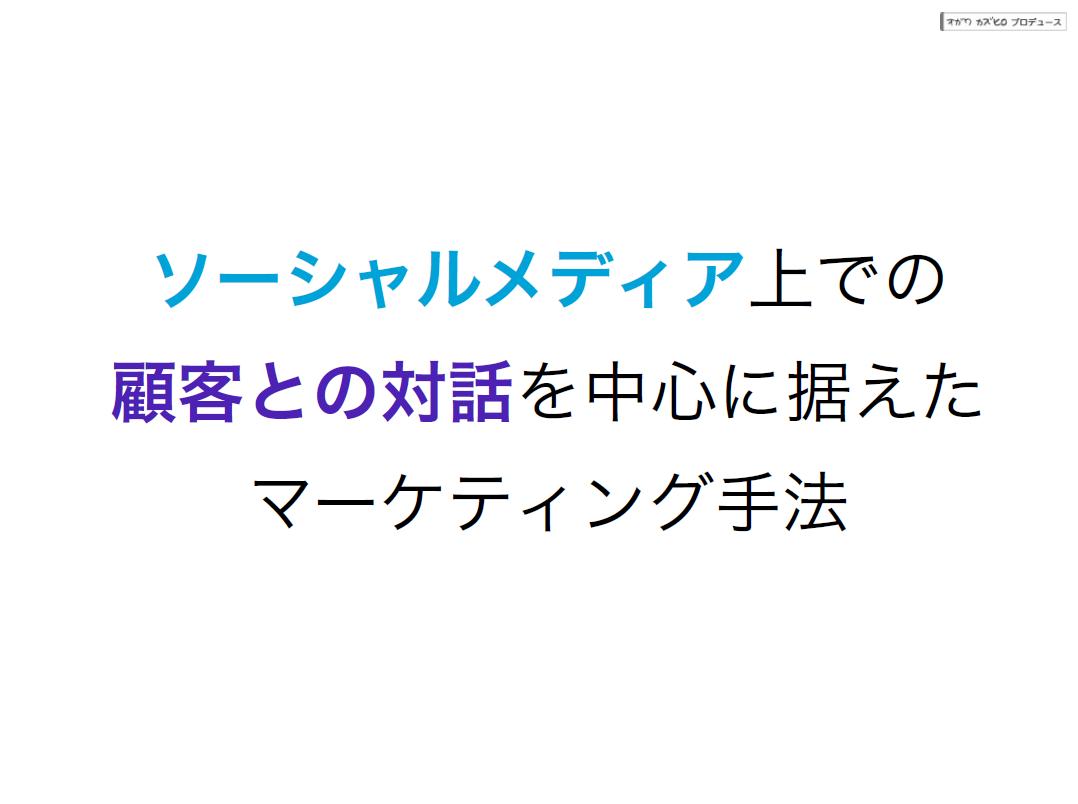

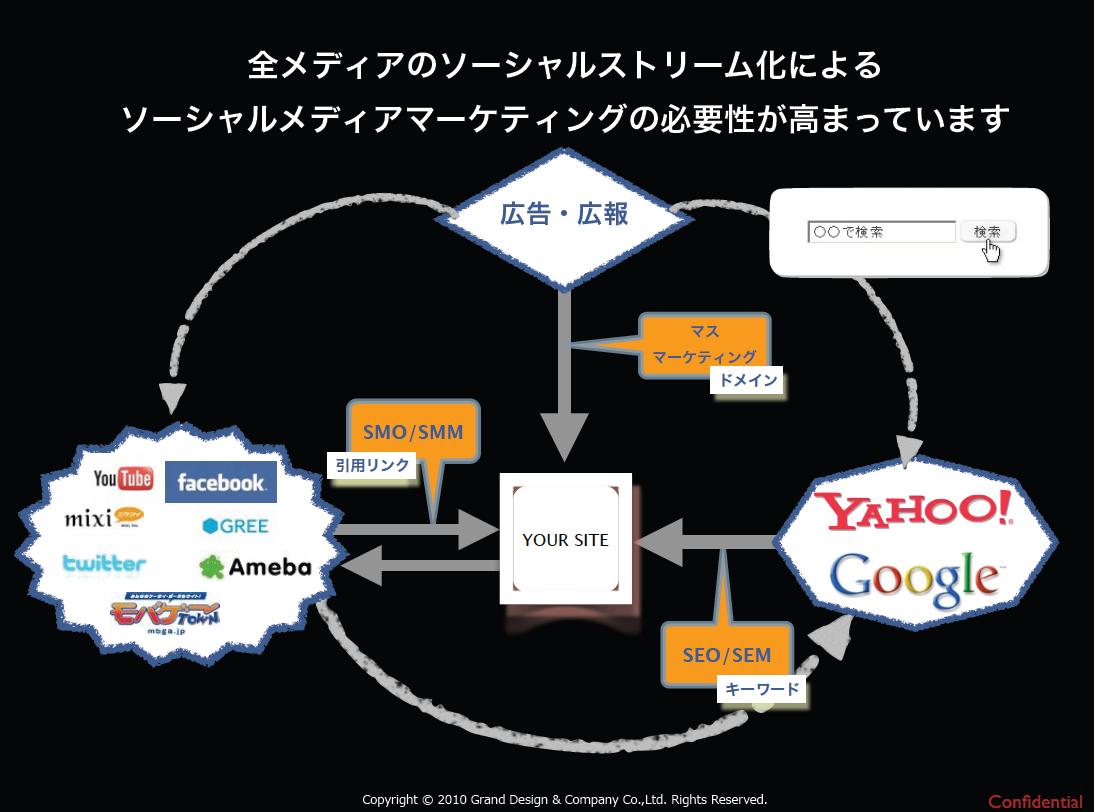

ソーシャルメディアマーケティングとはどういうことでしょうか(図8)。

(図8)

ソーシャルメディアマーケティングという概念は、すでにアメリカでは盛んになっています。専門の会社もたくさんあって、広告代理店もソーシャルメディアマーケティングをプランニングの中に持ち込むことは当たり前になっています。日本ではこれからというところで、言葉が一人歩きしている状態です。本来、ソーシャルメディアマーケティングは単にTwitterでつぶやくといったことではなくて、クロスメディアを利用したり、TVも絡めて複合的に考えるべき手法です。ソーシャルメディアマーケティングはTwitterマーケティングではないと強く思っています。さらにかみ砕いて言えば、図9のようなことです。

(図9)

ブランディングやECにトラフィックを誘導するためのものとか目的は色々あると思いますが、根底にあるのはソーシャルメディア上で対話をすることだと考えます。例えば、今までは、化粧品ならばデパートの1階に美容部員をおいて顧客と対話をしながら売りました。また、PCならばカスタマーサービスを大々的に設けてアフターフォローをしたり、コールセンターで人的な対応をしていました。この様に顧客との対話はお金も手間もかかることでした。

しかし、ソーシャルメディアを使えば、顧客との対話はもっとシンプルにスムーズにできるようになります。そして、単に広告だけではなくて、対話を通じて自社の製品やサービスの良さを知ってもらい企業価値を上げて、結果的に売上げに繋がるということがソーシャルメディアマーケティングの特長です。Webマーケティングというと現実にはYahooやGoogleから特定のサイトにいかにトラフィック誘導するかということになります。図10で言えば、向かって右側が大きなマーケットになっています。

(図10)

それに対して左側がソーシャルメディアになります。アメリカでは、Google経由に対してFacebook経由というものが非常に大きく伸びています。ですから、やがてトラフィックを流す有力な元としてソーシャルメディアの像が大きく育つことはほぼ間違いないでしょう。それは数字面でも現われています。近い将来、Yahoo、Googleがトラフィック誘導に対してソーシャルメディアからいかに企業サイトやECに流し込むかが問われる時代になってくるはずです。今はその元年ではないでしょうか。Yahoo、Googleの検索経由でトラフィックを流すものがSEOやSEM対策だったのに対して、ソーシャルメディアからのトラフィック誘導をSMOやSMMと言われます。今後はこの両輪でWebマーケティングが展開されることになるでしょう。

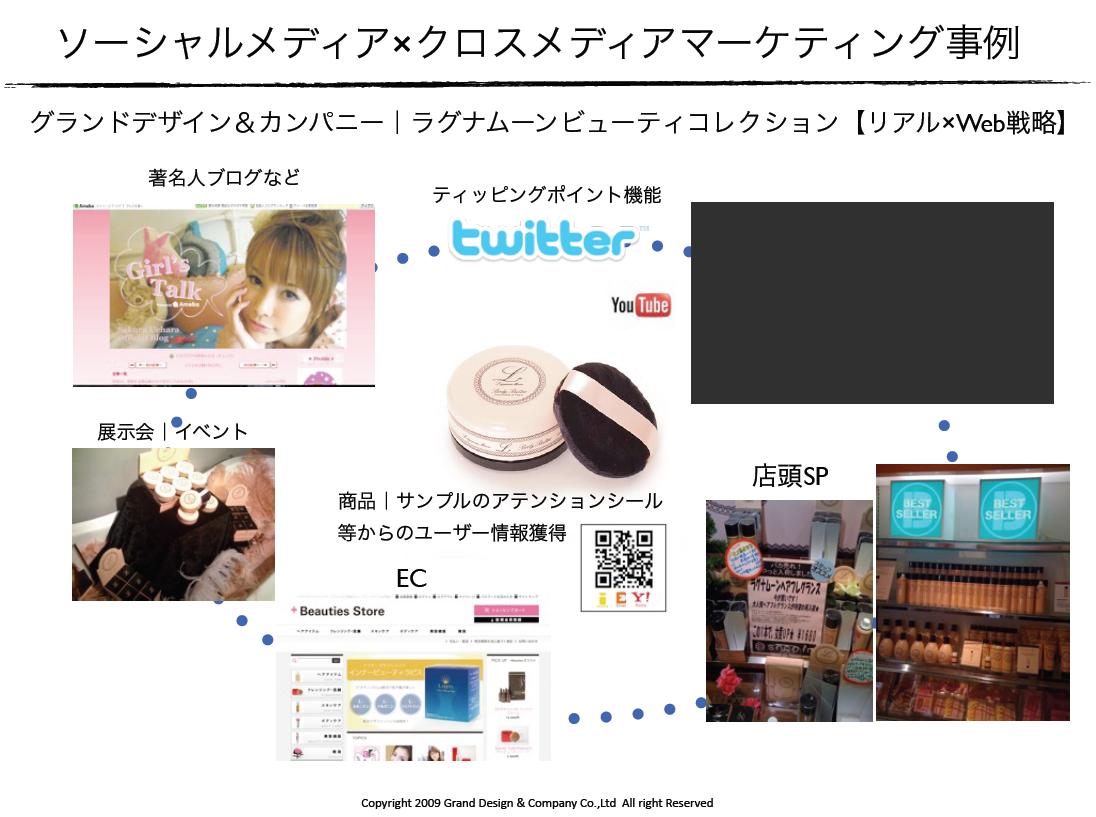

ソーシャルメディア×クロスメディアマーケティング事例

リアルな商品をプロデュースしている事例として、ラグナムーンというアパレルブランドのコスメブランドを新規に立ち上げました(図11)。現在15アイテムを展開中で、ソニープラザやロフト等バラエティ雑貨に置いています。ソーシャルメディアだけではなくて、モバイル、店頭SP、イベント、ブログ等を複合的に時系列的に組み合わせて展開しています。同じことをやっても引き出しをどの様に並べるかで効果は全く変わります。

(図11)

しかも、よそ様の商品を預かってやるのではなくて、自らがリスクを負い、お金を投資してやっています。このマーケットは非常に激戦なので新規の化粧品メーカーが成功するのは珍しいのです。ですから、他業態の新参者が1年間で定番化して相当数の市場を作れたことは、1つの実績になっています。正直に言って、ほっとしています。さらに、この1年で2、3ブランドを立ち上げる予定です。

新規の化粧品ブランドをヒットさせるのはすごくハードルが高いのです。立ち上げまでを簡単にご説明すると、2009年の5月に商品のプロデューサーのブログで事前告知しました。こっそりとニュアンスを伝えたのです。読者をなんとなく煽る期間を作ったのです。そして、6月9日~11日にイベントを行ない初めての商品お披露目会をやりました。商品の告知をしない状態で3日間のイベントを行なったのです。ここでタレントさんや雑誌の編集者等バズ力のある方を招待しました。3日間で1000人くらいの方に商品をプレゼントして試していただくアテンションの場を作りました。これ自体がそれほどマスを使っていないので、このイベントが最初のアテンションの場にしたのです。延べ1000人に全く新規の化粧品を語って、どの様な反応があるのかということがひとつの試金石でありました。

本来ブログマーケティングは、代理店が高額なお金を払って有名なタレントさんにブログを書かせるという構造があります。しかし、僕たちは、展示会に来た著名なタレントさんに、全く依頼せずに自らの意志で商品の良さを書いてもらうことに成功したのです。合わせて雑誌の掲載も相次ぎました。結局、広告を使わない状態で有名な雑誌やブログに数十単位で取り上げられました。これが発売前の仕掛けです。

7月初旬が発売予定でしたが、その段階にはある程度バズが広がっている状態でした。ここからは店頭SPが大事です。プロモーションムービーを使ったりして店頭で目立つような仕掛けをしました。発売前にバズを広げてもらっていましたので、その場で商品の良さを体感していただき即、購入に繋がりました。その後もYouTubeにバイラルムービーを流したり、Twitterを使ったりして、ヒットが一発で終わらないようになだらかに成長させることを1年間継続してきました。

現在は、700~800店舗程に定番化粧品として大手メーカーと並んで残していただいています。TVCMをガンガン使い、雑誌広告枠を買い取る大掛かりな仕掛けを大手メーカーはしていますが、僕たちはそういった広告費はほとんど使っていません。販促予算は相当使っていますが、それは広告掲載ではなくてイベントのための費用や店頭SPのためのボードを作ったりするための費用です。

ソーシャルメディア、クロスメディアを予算を抑えて工夫して展開すれば、新規メーカーでも戦えるということを実感しています。他に、ソーシャルメディアを使ったマーケティング事例としてはJINSというアイウエアメーカーのTwitterの立ち上げ支援をしました。TV広告+交通広告+ソーシャルメディアマーケティングのメディアミックスということで典型的なクロスメディアの事例です。

電通のクリエイティブによる表情がなくてメガネだけをかけたJINSのキャラクターがあります。TVだけだとこのキャラクターのパーソナリティが伝わらないので、交通広告でこのキャラクターを露出して、キャラクターのパーソナリティをTwitterで展開していきます。アテンションをTVや交通広告でとりながら、そこで賭けたコストを長く引っ張るためにソーシャルメディアは有効な武器になるのです。Twitterだけだとアテンションをとるのが難しいし、せっかくアカウントを立ち上げても注目を浴びることは難しいです。こういった展開は、全体のマーケティングプランとしては上手くいきやすいと思います。

ソーシャルメディア型ポータルサイト事例

オバマ大統領の事例は、ありとあらゆるソーシャルメディアを利用して、選挙を有利に展開したと思います。ソーシャルメディアマーケティングそのものを大統領選で展開できたということが、勝てた要因としては間違いなく大きいはずです。選挙にどの程度Webメディアを用いることができるのかは、色々な規制やルールの問題がありますが、日本でもようやく議題に上がる段階になってきました。最終的には政治がメッセージを伝えていくという上ではソーシャルメディアは最適な道具です。現にオバマ大統領は自分のブランディングに役立てています。

日本でも民主党議員の藤末健三議員がポータルサイトを作っています。注目に値するのは、メルマガ、Twitter、ブログ、YouTube等を複合的に1つのポータルの中にまとめ上げているということです。また、Twitterのアカウントを使ってインタラクティブにユーザーに情報を流していて、さらに統合型にソーシャルメディアを集約する場を作っています。オバマ大統領に近い事例です。

ソーシャルメディアマーケティング事例

次は、未だに優れた事例だと思っているフォードの事例を紹介します。フォードは2010年、米国でFiestaの販売を開始するに当たってソーシャルメディアマーケティングを徹底して行なって大きな成果を上げています。自動車会社は規模が大きいのでどうしてもマスよりのプランに依存せざるを得ないところがあります。18ヶ月という長期プランで、フォードは思い切って100人のエージェントを作ります。つまり、無料で使ってもらってその6ヶ月の試走の間に600のミッションを完遂してもうというものでした。選ばれたエージェントとはソーシャルメディアを使ってそのミッションの報告、乗り心地、良さを流していく活動をします。

車を1台与えられるのですから、半年のミッションを消化することのモチベーションは充分に保てると思いますし、この車を買おうとしている人にとっては、自分と同じような身近な人が半年間でどう体感するのかということは、大きな判断材料になったのです。このキャンペーンは大きな注目を集めて、昨年の暮れの段階で8万人が購入すると手を挙げていました。日本円で1台200万円くらいですので、ソーシャルメディアマーケティングを通じて1600億円以上の売上げに繋がりました。

費用対効果としては抜群でした。フォードはCO自らがソーシャルメディアマーケティングに対する傾倒を持っていますし、全体のPR予算の4割くらいをデジタルマーケティング側に配分しているということです。それ以外は、紙とマスということです。デジタルマーケティングの中でもソーシャルメディアを中心として、フォードというブランドを向上させ、売上げにも繋がる施策で成功しているということです。

僕たちも日本でフォードのような事例を作りたいと考えています。まだ、公表できませんが、大きなクライアントや団体のソーシャルメディアマーケティングを6月以降、徐々に事例として出せると思っています。今までの場合は、新車販売はまずTVで出して、リスティング広告でネットを知ってもらうということが中心でしたが、今後は、ソーシャルメディアの中でユーザー目線で伝わっていくという構造がもっともっと増えていくと思います。

次もアメリカの事例ですが、人気歌手のLady GAGAがTwitterや Facebookを使って、ファン同士のコミュニケーションとりながら、クチコミを伝播していきました。アーティストのポータルサイトとしてはとてもソーシャル色が強い構造になっています。トップページにムービーがあって、新曲のプロモーションがなされて、それに対する口コミがTwitterで書けるのです。アーチストとしての実力はさておき、Lady GAGAをプロモーションしていくというバックヤードがソーシャルメディアマーケティングを巧みにしかけていて楽曲の良さと合わせて成功した事例です。

モバイル 最近のトピック

Webマーケティングにおける3つ目のポイントのモバイルについて、最近のトピックをいくつか挙げてみます。スマートフォンはiPhoneだけでなくAndroid搭載機も順調に伸びています。今は全体の5%前後と言われていますが、恐らく3年後くらいには半分くらいがスマートフォンのシェアになるでしょう。Padは、僕は個人的には革命的な変化をもたらすであろうと思っています。モバイルの一種ではありますが、モバイルとPCの垣根をスマートフォン以上になくすものです。一部のマニアやリテラシーの高い人のための道具であるという見方もあるかもしれませんが、リテラシーの低い人やPCが苦手な人をインターネットの世界に引き込むための道具になるでしょう。

アップルは2010年には710万台、2012年には2010万台規模に普及すると予測しています。これによって、モバイルマーケティングを考える場合、通常の携帯だけを考えればよかったのですが、今後はスマートフォンにどう対応すべきか、さらにはiPadにどう対応すべきかを総合的に考えて、初めてモバイルマーケティングということになってきます。

従ってWeb利用においてはますますPCとモバイルの垣根がなくなり、モバイルマーケティングという言葉さえいらなくなるのかも知れません。携帯とソーシャルの結び付きも非常に強く、TwitterもiPhoneの普及があったらこれだけユーザが増えたと言われています。少し押され気味だったWindows phoneもSNS機能にフォーカスしたモバイル端末「KIN」を開発しました。ソーシャルサービスを使いこなすためにTwitterや Facebookに特化した携帯です。Webを使うにあたってのソーシャルサービスの利用価値が高まっていることと携帯端末との相性が良いということで専門端末も登場しているのです。

また、最近のニュースでは、HPがPalmを12億ドルで買収しました。HPはもともモバイルの戦略が出遅れていて、ライバルのDellやLenovoがスマートフォン市場に参入する中、Palmを買収し「Palm webOS」で勝負に出たのです。PalmはスマートフォンOSの他にも1600件以上のモバイル関連技術を持っています。そのモバイル関連技術が欲しいということが今回の買収に繋がっています。モバイルのテクノロジーを取り込めるかどうかがIT産業に身を置くものとしてはいかに重要かということの事例です。

さらに、インターネットと言えばGoogleですが、2009年12月に878億件の検索数を達成しています。さらに数字を伸ばすために、3つ施策を打ち出しています。1つ目はリアルタイム検索です。数秒レベルでインデックス化できるようにして、Twitterのツイート、Facebookのパブリックステータスの更新を即時に検索で対応できるようにしています。2つ目はソーシャル検索技術強化です。「Google Social Search」という基盤の構築をして、友人や知人のレビューやブログなどのコンテンツを検索結果として表示できるように技術強化をしています。3つ目はモバイル技術強化です。製品管理担当のジョナサン・ローゼンバーグ上級副社長が「モバイルベースのWebがPCベースのWebよりも優れた環境になる可能性もあると思う」と明言しています。

Googleとしては今まではPCでの検索が主体だけれども今後はモバイルからの検索がさかんになると認識しているわけです。Googleにも3つのキーワード、リアルタイム、ソーシャル、モバイルが出てきています。やはり、この3つの潮流がWebマーケティングのポイントであるのです。

ソフトバンクモバイルでは2010年3月第4四半期(1~3月)に初めてデータ通信収入が音声収入を抜きました。孫さんがモバイルビジネスをやり始めるときに「モバイルを制するものはインターネットを制する」と言っています。データ通信収入が音声収入を数字の上で抜いたということは、モバイルが正しくインターネット端末に移行したことの証拠です。そして、モバイルが今後はWebマーケティングの通信ツールになっていくことが数字面でも現われ始めているのです。

僕もこの6月までにソーシャルメディアに関する白書を書いているところです。TwitterやUstreamをデータ面から解析することをしています。総務省情報通信白書インターネット利用端末の種類(平成20年末)を見てもモバイルとPCを併用しているという人は7割弱います。モバイル端末からのみが9%です。併用型がダントツですが、モバイル端末からしかインターネットを使わないという人が10%相当いるということは、ここがもっと大きくなっていくということでしょう。併用型自体は多いのですが、接続時間や接触機会という点ではモバイルの方が多いという現象になっていて、これがこれからもっと顕著になっていくでしょう。

また、総務省情報通信白書(平成21年度版)属性別携帯インターネット利用状況を見ると、若い世代の利用者が多かったのですが、年々着実に幅広い世代をカバーし始めています。平成19年末と平成20年末を比べると50代、60代前半の利用率が確実に増えています。つまり、携帯を使う層が年々広がっているということです。シニア向けのサービスをやっている企業は、携帯を使ったマーケティングはどうかなと躊躇しなくても良いのではないでしょうか。

マーケティングとしてのアプリ

スマートフォンアプリについてお話します。コンテンツという観点でだけではなくてマーケティングにも活用できます。企業が、無料でアプリをダウンロードしてもらって企業やサービスのことを知ってもらうということもできます。遊びだけではなくてマーケティングのツールとしても使えるのです。

スマートフォンユーザは2010年、モバイルアプリケーションに62億ドルを費やしています。広告ベースでは6億ドルくらいの市場になっています。2013年までに216億件を超え、全ダウンロードのうちの87%が無料アプリになると思われます。87%が無料アプリになるとするなら、必然的に広告収入型のアプリに変わらざるを得ないでしょう。勝手サイトがアイテム課金で伸びていくとか広告で伸びてくのと同じ構造があるのかも知れないと感じています。

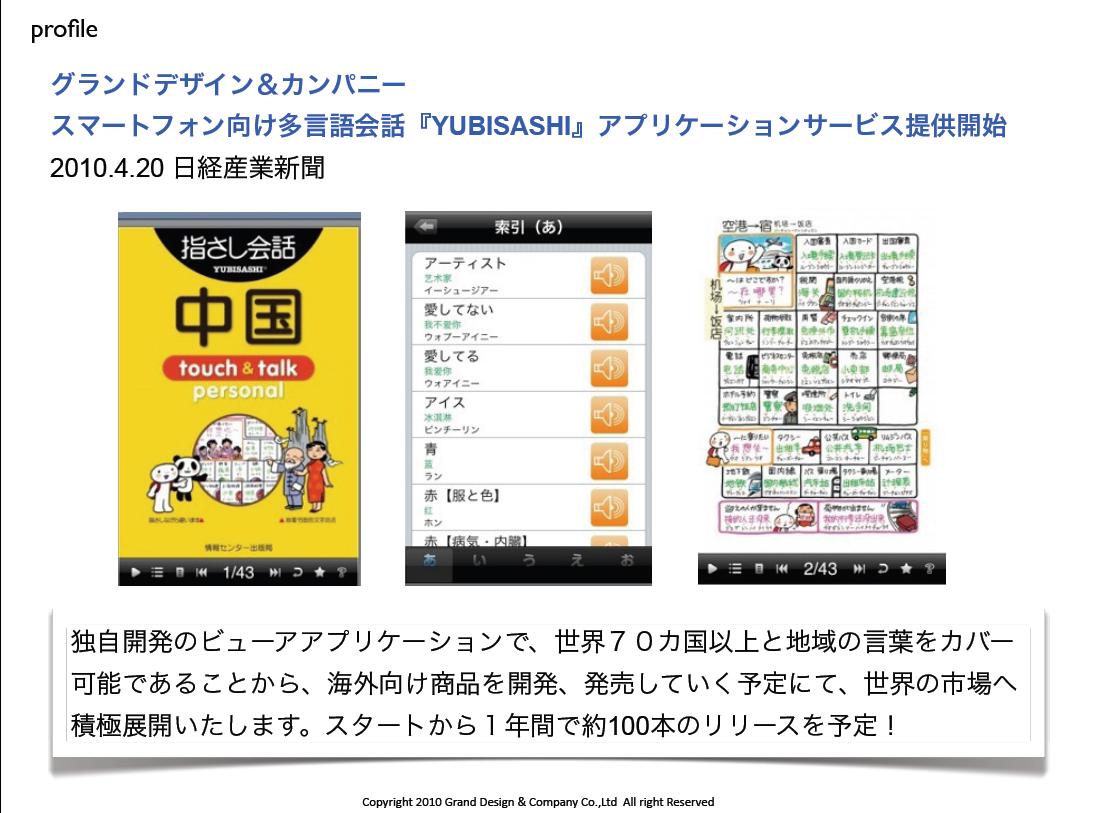

僕たちもアプリを展開しています。2010年4月20日、日経産業新聞にリリースさせていただきましたが、「指さし会話」という本です(図12)。

(図12)

累計350万部売っていて、ベストセラーです。ビューアを開発して旅先や語学学習に使える音声が出るアプリです。タッチパネルを触ると音声が出て旅先でも勉強に使えるものです。マルチランゲージなので世界70ヶ国以上の地域と言語をカバーしています。日本語と英語、中国語というものだけではなくて、中国と多言語、ベトナムと多言語というように世界のマルチに繋げていくアプリケーションです。

iPhoneとAndroidで半分ずつくらいですが年間100本リリースしています。無料版と有料版があって、有料版は800円ほどします。モバゲー、GREEにしても結局、好業績企業の柱はモバイルベースの上で成立していますし、Twitter もiPhone 向けのアプリが成功していましたが、Android、BlackBerry向け公式アプリにも力を入れています。また、SIMロック解除ということがあって、各キャリアの垣根を越えてモバイルのディバイスと通信がフラットになっていきます。ユーザーから見たら自由度を増すことになりますが、キャリアの諸事情もあって議論になっているところです。

電子書籍については、基本的には出版業界からみると色々な議論があるでしょうが、デジタル側から見た場合はやはり受け皿になるのはモバイルが有効であると思います。

なぜ「リアル」タイムなのか

とにかく、Webの潮流は「リアル」タイムへ加速しているのです。Googleも2009年12月8日にリアルタイム検索機能を発表しています。Twitterならばリアルタイムな投稿がスピーディに流れるし、Ustreamは生放送が携帯を通じて簡単に展開できます。生の情報をリアルタイムで伝えるということがインターネットテクノロジーによって非常に簡単になっているのです。

なぜ「リアル」タイムなのか、というそもそも論になりますが、僕の考えをお話します。インターネットはバーチャルな世界です。人間は現実の世界に生きているので現実世界に重きを置かざるを得ません。そうすると古い情報が新しい情報へ価値シフトして行き、人も新しい情報の方に集まりやすくなりますし、今起きている情報に人は食いつきやすいのです。しかし、古い情報の価値がなくなるわけではありません。アーカイブの価値も相対的に高めることはできます。ブログや雑誌、本の積み上げで考えていくと、残したい情報、しっかりと読みこなしたい情報は一定の価値が増して、新しい価値との住み分けが出てきます。新しい情報に人が着目する一方で、古い情報やどっしりとした書籍や紙の情報の価値がむしろ認識されると僕は考えます。

Twitter等の速い流れの情報がメジャーになることで、安定感のある静的な情報の価値がもっと認識される時代になると思います。入れ替わるのではなくて共存できる社会になっていくと思います。インターネットの世界に限って言えば、リアルタイム性の強いソーシャルサービスが使われるようになると、どうしてもマーケティングのスピードも上がらざるを得ません。ユーザのスピードに企業が着いていかないと、企業の方がマーケティングのスピードに追いつかなくなります。それをファストマーケティングと呼んでいます(図13)。

(図13)

ファストマーケティングとは、「いまを敏速に捉え、それを敏速に体現するマーケティング」です。それにはまず、情報の鮮度が大事です。そして、PDCAのサイクルスピードを上げることが大事です。さらには、判断、意志決定のスピードを上げることが大事です。以前は、商品の企画構想に1年近くかけて、テストマーケティングをして試作品を作って、もう一度検討して商品を出すというようにサイクルが長かったと思います。最近は、とにかくユーザのニーズや趣向性が変わりやすくなっています。ですから、PDCAのサイクルスピードを速くすることです。

大手企業の一番のネックは、意志判断決定や稟議に時間がかかることです。僕たちがいつも思うことは、この意志判断決定の速さが成否を分けるということです。誰よりも先にある企画を考えていた企業が、後から同じ企画を考えた意思決定の速い企業にやられてしまいます。TVCMとTwitterを連動させるというクロスメディアをいくかの企業に提案していたのですが、TVとTwitterなんて・・・と言っているうちに現実的にやられてしまいました。

Web上ではユーザが非常に速い速度で情報の流通をさせていますので、企業としては、ファストなマーケティングをしていかないと、例えば3年かけて市場に投下したらもう時代遅れということが多々生じてきます。リアルタイムWeb、ソーシャルメディア、モバイルのこれら全ては密接な関係にあると思います。

モバイルは、いつでもどこでも身につけていて位置情報も取れますので、時空の壁を超えられるWebツールです。ソーシャルなリアルタイム性のある情報と非常に親和性があります。リアルタイム、ソーシャルサービス実現のためのモバイルは必要な要素になります。やはり、WebマーケティングにおけるKeyツールはモバイルになると思います。Webマーケティングやクロスメディアを考えるときにはリアルタイム性、ソーシャルメディア、モバイルという3点セットでプランを考えると良いと思います。

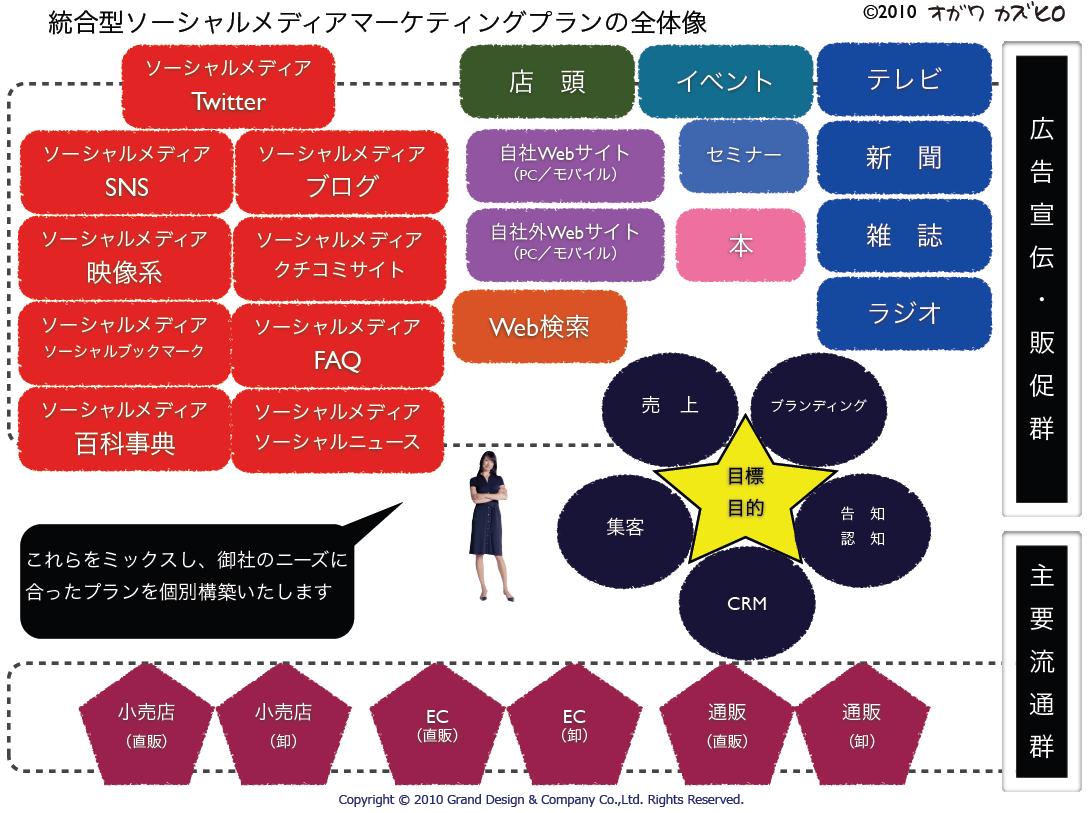

僕たちはデジタルマーケティングを基点にやっていますが、クロスメディアが不可欠だと思っています。図14の赤いブロックがソーシャルメディアのゾーンです。このゾーンだけでも色々なソーシャルメディアがあります。ですから、Twitterだけではなくて、それらの特性を活かしながらミックスして展開する必要があります。

(図14)

また、ブルーのマスをいかに絡めるか。イベント、セミナー、本、店頭等、さらに、Webマーケティングのリスティング対策をいかにやるのか。売上げなのか、ブランディングなのか、集客なのか、CRM、PRなのかという目的に応じてクロスさせなければ、本当の成果を生むことは難しいと思います。僕たちも実際はWebマーケティングの部署の方とやり取りをするときも広報宣伝でTVを手がけている部署の方とも連携を取りながら、有効なデジタルマーケティングのプランのご提案を作るように心がけています。

質問:Facebookが流行るというお話でしたが・・・。

小川氏:メディアとしての特性は分析しなければならないと思いますが、単純に消費者やユーザと対話ができるものがソーシャルメディアだと思っています。その中で企業がマーケティンに使えるかというシステム面的なツール作りと仕組み作りを考えるようにしています。個々のメディアで言えば、この流れでいけばFacebookがSNSの主力になって来るのではないかと感じています。

(終了)