本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

DTPエキスパートのための注目キーワード -12-

L*a*b*表色系とは

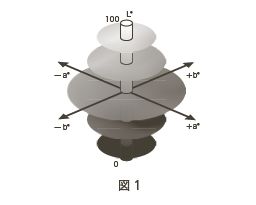

L*a*b* 表色系とは、CIE が1976 年に定めた均等色空間のひとつである。Lは明度指数で+L方向は明るく-L方向は暗くなる。abは色相と彩度を表し、a知覚色度、b知覚色度と区別されている。+aはR方向を-aはG方向を示し、+b方向はM方向を-bはB方向を示す(図1参照)。均等色空間は、心理的(色を見た時)に、同じ色違いに見える色同士の距離(心理的な距離感)を均等にしてある色立体(=色空間)の空間である。簡単に言えば、人間の感覚に近い尺度(単位)とも言える。この他に色を表す尺度としては、デジタルカメラやモニター入力色空間を構成するRGBモードや、プリンターや印刷など出力色空間を構成する日常的馴染みのあるCMYKモードがある。ただし、RGBやCMYKは、均等空間ではなく人間の感覚とは異なった尺度である。例えば、CMYKのCで「5%→10%」の変化と「90%→95%」の変化を比較してみると、同じ5%の変化であっても人間の見た目では、「5%→10%」は、明らかに認識できても、「90%→95%」は、大方認識できないであろう。RGBについても同様のことが言える。人間の視覚は明るい濃度に対する感度が高く暗い濃度で低く、更にその感度は一次直線的に変化しない。 L*a*b*表色系の中でもこの色の違いは色差(⊿E)として表される。Lab空間内の距離を意味し ⊿E= (⊿L2+⊿a2 +⊿b2 )1/2 で表される。厳密には完全に均等ではないが、人間の感覚に近くなっている。およその目安として、⊿E<3程度なら色の差は目に付かず⊿E>10だと、全く別の色に感じられる。ただし、ab値が0付近(グレー近傍)や明るい部分では、⊿E<3の色差でも目に付くことがあるので注意が必要である。

L*a*b*表色系の中でもこの色の違いは色差(⊿E)として表される。Lab空間内の距離を意味し ⊿E= (⊿L2+⊿a2 +⊿b2 )1/2 で表される。厳密には完全に均等ではないが、人間の感覚に近くなっている。およその目安として、⊿E<3程度なら色の差は目に付かず⊿E>10だと、全く別の色に感じられる。ただし、ab値が0付近(グレー近傍)や明るい部分では、⊿E<3の色差でも目に付くことがあるので注意が必要である。

また、RGBやCMYKは、あくまで表示されるその機器に依存する尺度であって客観的に色を評価したり計測したりすることには向いていない。例えば、M50%と言ってもインキの種類が変わってしまえば、その色の見た目が異なってしまう。デバイスデペンデットカラー(機器依存色)と呼ばれている。RGBも同様で表示するモニターによってその色は異なっている。長さを測ることに例えて言うのであれば、その都度物差しの単位が異なっていると言うことである。

L*a*b*でのレタッチとは、

印刷される色(CMYK)をレタッチすることがこれまで行われてきた。この方法では、調整に使用しているCMYK値は、前述のように人間の色彩感覚とは必ずしも一致しないため、色の微妙なレタッチを行う場合、不具合が生じるころがある。ある色をレタッチした場合、その領域に対する調整(レタッチ)の度合いが大きい場合には、調整した領域と調整しなかった領域との境界における色彩の移り変わりに段差が生じ、トーンギャップや色とび、または擬似輪郭などの、画像劣化が生じる可能性がある。そこで、均等色空間に近いLabで画像修正することも考えられてきている。

Adobe Photoshop上ではCIEL*a*b*を使用している。通常Lab の色空間はCMYKの色空間よりも大きいので、8ビット深度でabの色相を動かすとトーンジャンプが目立つ可能性があるので16ビットで処理をした方がよいとされている。Lab値と印刷の色空間に大きく開きがある場合、Lab値と印刷物の対応チャートを作成し、類推するような仕組みが必要となってくる

| 設問 Labレタッチ 次の説明文はLabレタッチに関連する項目について記述したものである。各々の文章が正しいかどうかを答えなさい。(正しい:○ 誤り:×) 1.RGBデータがますます一般化し、CADやCGからの画像が普通に使用されるようになってくると色指定がCMYKではなくLabで行われることが一般的になってくる。現実にLabでのハンドリングが簡単に行えるようなLab画像処理Photoshopプラグインなどが登場している。Lは明度に相当し明度指数と呼ばれる。+L方向は明るく-L方向は暗くなる。abは色相と彩度を表すが、それぞれa知覚色度、b知覚色度と区別している。+aはR方向を、-aはG方向を示し、+b方向はM方向、-bはB方向を示している。 [1: ①○ ②×] 2.CMYK色空間に比べてLab色空間は大きく、色成分をabだけで表現しているので、8bit深度で色相などを動かすとどうしてもトーンジャンプが目立ってしまうので、なるべく16bitデータでハンドリングすべきである。 [2 : ①○ ②×] 3.Photoshop上で、スポイトツール(情報)を使用してLab値をチェックし、印刷したところLab値で表現される色と微妙なズレがあるようだった。これはPhotoshopで使用しているLabが北米大陸の塗装業界等で一般的なハンターLabを使用しており、CIE L*a*b*とは微妙に異なっているからである。 [3: ①○ ②×] 4.Photoshop上で、スポイトツール(情報)を使用してLab値をチェックし、印刷したところLab値で表現される色と微妙なズレがあるようだった。これはPhotoshopで設定したRGB空間と印刷したCMYK空間とのズレによって発生する誤差と推定できる。もちろん知覚的等レンダリングインテントで見た目を揃えることはやっているだろうが、Lab色空間とJapan Color色空間のようにかなり大きさが異なると、微妙な色の違いは避けられない。Lab値と印刷物の対応チャートを作成し、逆算(類推)するなど現実的な対応が必要になってくる。 [4: ①○ ②×] 5.Labモードはデバイスインディペンデントカラーであり、人間の感覚に近い均等色空間である。実際にモニター表示、印刷物などの各々のデバイスに色再現するためには、各々のデバイスのICCプロファイルが必要である。 [5 : ①○ ②×] 6.Lab画像は、多くの各形式の画像に保存できる。また、48ビット(16bit/チャンネル)Lab画像は、Photoshop、PSB、Photoshop PDF、Photoshop汎用、TIFF、JPEGの各形式に保存できる。 [6: ①○ ②×] 解答 1:② 2:① 3:② 4:① 5:① 6:② |