本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

総インキ量400%の怪

総インキ量400%のトラブルが起こってしまったという相談を受けたが、正しいICCプロファイルを使う限り、本来は起こらないトラブルである。

JAGATには様々なトラブル相談が舞い込むが、先日シャドー部の総インキ量に関する質問を受けた。総インキ量とは一番暗い、黒いところのC+M+Y+Bkの総合網点量を総インキ量という。実際には印刷適性を考えて、UCR(Under Color Removal)などをかけてCMYの重なり部分を墨版に置き換え、総インキ量を減らして、トラッピングを良くするのが普通である。最近では正確にグレー成分を計算できるので、UCRというよりGCR(Gray Component Replacement)が普通だが、欧米ではかなりの量GCRをかけるのが普通になっている。

今回の質問の主旨は、どこの部署に責任があるのかハッキリさせたいということであったが、こんなことを言われると迂闊なことが言えなくなってしまう。しかし、科学的な部分はなるべく分かりやすく、冗長性を廃して答えたつもりである。

ICCプロファイルでは印刷を前提に定義されているため、総インキ量という概念がしっかり定義されている。一概に断定はできないが、印刷にはボリューム感等が必須なので、紙の表面強度やインキの粘性に余裕があれば、総インキ量が多ければ多いほど、再現できる階調に余裕が出来てくる。つまり総インキ量300%よりは350%の方が、深い階調性を持っているわけである。

だからといって、総インキ量が380%のCMYKデータで印刷したら、紙からブランケットへ逆トラッピングが起こったり、ブロッキング現象が出てしまったりしてしまう。つまりチャンピオンデータから少し余裕を持たせて、総インキ量を設定するのが普通なのである。

だから総インキ量400%なんていうことは、ICCプロファイルによるCMYK分版をする限り、あり得ないのである。わざとそういう設定にした場合は別だが、わざとではない場合といわれても、インキセーバーを使用した時くらいしか思い浮かばない。しかし、インキセーバーで総インキ量を400%に設定したのだったら、製版事故(いま製版というかどうかは?だが)というしかない。

今回の質問では、どこの部署の責任か?ということなのだが、こういう印刷周りのトラブルをデータ作成はデザイン制作ということで、フロント側に責任を持たせるのはいささか、やり過ぎだろう。

やっぱり、この辺に関しては製版畑の人間がしっかりサポートしていくのが、本道であろう。GCRをかける画像というと、カメラやSLを連想するだろうが、仕上がり品質を考えれば、このような黒い機械ものこそ、GCRをかけない方が好ましい仕上がりになる。グレーバランスの取れすぎた黒髪など魅力が半減してしまうものなのである。

いずれにしろ電子書籍の色合わせと総インキ量のことが同列で考えられる人材を有しているのは印刷業界のみである。

(研究調査部部長 郡司秀明)

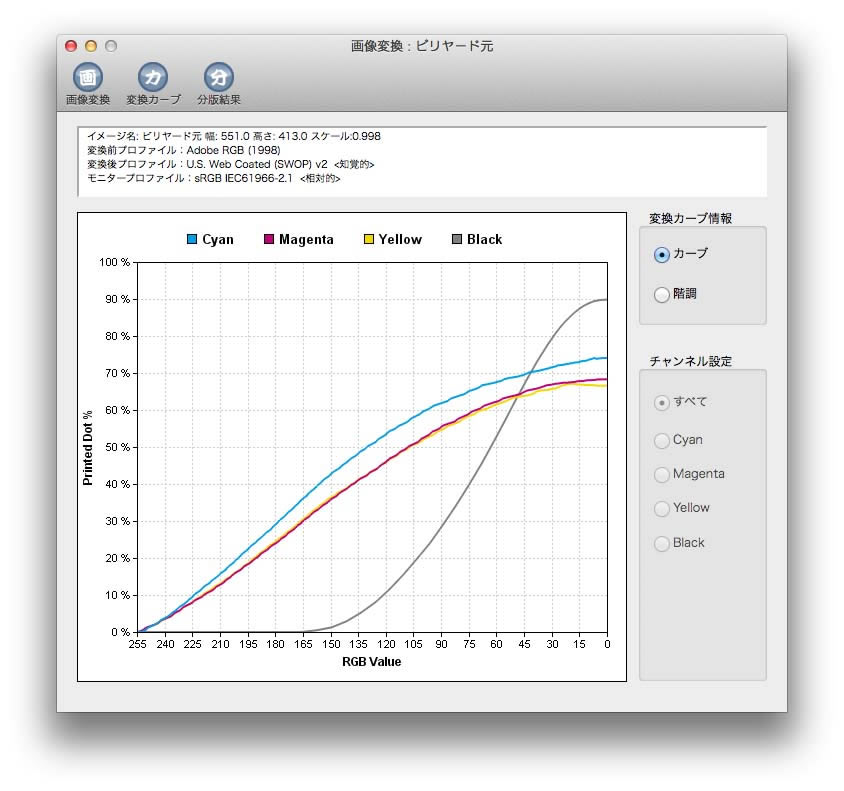

参考に総インキ量300%のSWOPのグレーカーブを掲載する。

※本画像はJAGAT TGツールにて解析したものです。

TGツールについては、こちらをご参照ください 。