デジタル印刷機と後加工

最近のデジタル印刷機の品質向上には目を見張るものがある。印刷会社にとって生産機となる高速で高品質な出力ができる機種も充実してきた。品質的には従来印刷に比肩できるレベルのものも多く、通常の用紙に印刷するのであれば発注側に対して「デジタル印刷で出力した」と断る必要がないような仕上がりも実現しつつある。ところが、製本などの後加工では印刷物としてあるレベル以上の加工仕様や加工品質を満足させようとすると、それなりの加工機器やスキルを要求される。さらにスピードやコストを含めると、印刷会社や製本会社の専門性が大いに発揮されている。

製本とは大量のコンテンツを印刷した後に冊子という実体にまとめることであるが、歴史的には冊子体以前に巻物の時代が長く続いた。巻物は目次がない巨大な1ページの存在であるが、2世紀以降の冊子体の出現によって目次と索引というコンテンツが成立してページという概念ができて、目次、本文、索引が整った本の基本的な形態ができ上がる。辞書や事典、リスト類はページ概念があるからこそ、欲しい情報を容易に探し出せるのである。本には「読む、学ぶ、調べる」という3大用途があり、さらに「使用する」本なのか、「所有する」ことが満足感にもなる本なのかなど、TPOに合わせたいろいろな製本形態を選択することになる。

最近のデジタル印刷機はステープラー(ホッチキス止め)だけでなく、インラインの中綴じ、無線綴じ(くるみ製本)などの製本加工や折り機など加工機オプションが充実してきた。さらにクリアトナー、UVトナー、セキュリティトナーなどによる表面加工、ニス加工など、印刷会社において生産機として使用できるデジタル印刷機の機能が充実してきた。

デジタルのペラ丁合とオフの折丁の丁合

オフセット印刷でページ物を作成する場合は「大きく刷って折る」という方法が常識とされてきた。印刷とは大量複製技術であり、この点では「大サイズでの処理=高生産性」は間違いないところである。従って製本工程は、「折り→丁合→綴じ→製本」が一般的な流れである。しかし画像品質から見ると欠点もある。オフセット印刷では製本上の1単位である4、8、16、32ページなどの折り基準に合わせて面付けしてから印刷する。ところがインキング機構の構造上、インキは印刷方向に流れるので面(ページ)ごとにいくらカラーマネジメントしても、面付けの天地方向にインキ消費量が大きく違う絵柄の面が並ぶと、どちらかの面または両方の面が希望した色に印刷できないこともあり、これは品質面から見た面付けのデメリットになる。さらに、ページ物でモノクロページとカラーページを混在させたい時にも、印刷の面付けに制約される。ページ順の台割で色数を決めたい編集者が悩むところでもある。ところがカット紙タイプのデジタル印刷機は「ペラ丁合→綴じ→製本」が基本である。ペラ丁合の最大のメリットは、表裏2ページという最小単位で製本するので、カラーとモノクロのページが混在するような冊子制作で、折りの制約によるページ台割を意識する必要がなくなる。ページ面付けも単純で、画像形成の方法もオフセット印刷機とは違うので、面付けに関係するような障害は少ないと言える。ほとんどのカット紙タイプ機は最大サイズがA3ノビであるが、オフセットの常識にとらわれずにこのサイズのメリットを生かすことを考えたい。それには小ロットのページ物を効率良く仕上げるには、充実したデジタル印刷機の加工オプションを知る必要がある。

ただし、インライン加工機は専用機ということになるので、投資に際しては稼働率を考慮する必要がある。多種類の加工が予測される場合はオフラインでの加工処理を選択することになり、オフセット印刷と同じ製本加工を行う。

綴じ加工

本の綴じ方は、糸綴じ、針金綴じ、無線綴じに大別される。綴じの方式に合わせてノド側や小口側の寸法などの紙面レイアウトを調整することも必要になる。製本は平面の刷り物を立体にする作業であり、綴じの方法や用紙の厚さや腰(テーバー剛直度)によって事前に束見本を作成し、寸法などの確認をあらかじめ行っておく。折りの機構については、トナータイプのデジタル印刷では折り目のトナー剥がれが起こることがあるが、これを防止するためあらかじめ筋目を付けてから折る機構を持つデジタル印刷対応型の機種もある。 デジタル印刷機のインラインオプションは針金綴じ(中綴じ)または無線綴じ(くるみ製本)が一般的である。本の開きなどからはノドと平行な紙目を選択したいが、この点はデジタル印刷機の仕様を確認する。

(1)中綴じ

折丁を順に外側の折りをかぶせていき、表紙の背側から本文の折りの中心まで一気に針金で綴じる方式で、あまり厚みのある本には向いていないが、資材は針金だけでありデジタル印刷機ではよく利用される一般的な製本形式である。

製本の構造上、真ん中のページにいくほど綴じの厚さ分だけページの左右寸法が小さくなる。従って、厚い製本の場合にはDTP制作の際に版面の左右とノドのマージンの考慮が必要である。

(2)無線綴じ

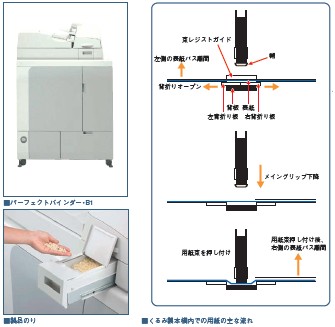

丁合が終わった刷り本を揃え、背を糊(ホットメルト)で接着する方法である。

さらにオフライン処理ではページ数が多く厚い本の製本では背糊の接着を良くするために、背にいろいろな方法で切り込みを入れたり(アジロ綴じのミーリングなど)、乾燥時間は長い(24時間)が強力な接着力を持つPUR(ウレタン系接着剤)が開発されている。

製本加工

本の表紙は、本の中身を保護するとともに、装飾的な目的も果たしている。製本様式は、表紙の付け方と本文の背の綴じ方によって分類される。(1)上製本

上製本は厚みのあるしっかりとした装丁で、一般的に所有する本になる。仕立てやくるみ方によっても、丸背・溝付き、丸背・突き付け、角背・溝付き、角背・突き付けなどがある。デジタル印刷による写真アルバム製作など小部数の上製本は欧米では盛んになってきているが、国内でも注目され始めた。

(2)並製本

並製本にはくるみ表紙と切り付け表紙とがある。くるみ表紙はさらに、くるみ表紙、継ぎ表紙(表にアート紙、裏に上質紙)、小口折り表紙(別名:がんだれ、フランス装)と呼ばれる方法がある。

切り付け表紙には、中綴じ、足継ぎ(表紙ノド側を裏打ち寒冷紗で継ぐ)、スパイラル(リング綴じ)などがある。

(3)その他製本

そのほかにも天糊、図面(観音、袋綴じ)、アルバム(見開きの片面印刷を貼り合わせ)、和綴じ、経本、帳簿、手帳、契約書など、さまざまな製本方式があるが、これらは通常の製本工程によるオフライン処理で行われる。

折り加工

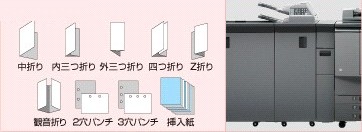

デジタル印刷機のインライン折り機でもさまざまな折り加工ができる。ある機種は、インライン折り機に、観音折りを始め、中折り・外三つ折り・内三つ折り・ダブルパラレル・Z折り、さらにパンチ穴処理・シートインサーター機能をオプション装備している。

光沢加工

塗り加工に分類されるものでニス引きとも言われ、光沢を出すグロスコートやつや消しのマットコート、耐摩擦コート、UVコート、OPニスなどさまざまな種類がある。また、デジタル印刷機の5色目などをグロストナーにして出力物に光沢やマット処理する機種もあり、イメージをトナー印字することで多様な効果を得ることができる。

プライバシー保護

デジタル印刷機で使用できるプリンタ対応の隠ぺいはがき用紙として、貼り合わせシールタイプや糊を塗布した両面ハガキ用紙が発売されている。

<関連セミナー>

デジタル印刷に後加工で付加価値を

--トナーにも対応する後加工システムの最新技術情報--

日時:2008年7月28日(月)10:00-16:30

詳細はこちら

2008/07/11 00:00:00