デザイン専門の展示施設「21_21 DESIGN SIGHT」で2024年9月27日〜2025年2月16日まで開催された企画展「ゴミうんち展」の概要と作品の一部を紹介する。

本展は排泄物である「うんち」と廃棄物である「ゴミ」という、人間が忌避しがちな二つの言葉を合わせた造語「ゴミうんち」を展覧会名に冠して、循環の在り方をさまざまな角度から提示する企画であった。

本展のディレクターはグラフィックデザイナーで同館館長でもある佐藤卓氏と文化人類学者の竹村眞一氏の2名が務め、企画メンバーとしてアートディレクターに岡崎智弘氏、会場構成に大野友資氏らが加わった。参加作家には、さまざまな分野のアーティスト・デザイナーらがいる。

企画の発端は、大量生産品を数多くデザインしてきた佐藤氏が製品の廃棄後の行方に関心を持ち、同館の過去の企画展「water」「コメ展」に関わった竹村氏に相談を持ちかけたことによる。両氏の話し合いの中から、ゴミとうんちをキーワードに、身近な事柄から地球規模の問題まで、あらゆる角度から循環を考えるという展覧会コンセプトが決まった。

竹村氏はディレクターメッセージの中で「地球の歴史は、ゴミうんちのアップサイクルの歴史だ。この星に新たな生命が進化するたびに、それまでの地球にはなかった新たな廃棄物が生み出され、それを創造的に循環利用するチャレンジを生命は続けてきた。」と述べている。そして今後は「人類の廃棄物が地球生命系にも有用な資源となるような『地球基準』『生命基準』のモノづくりが試されてゆく。」と予測している。

本展はこうしたディレクターの見解を基に、学術・産業・芸術など多方面からの問題提起となる作品を展示し、来場者に循環について考えるきっかけを提示するものであった。

会場には資料パネル・標本・模型・製品見本・立体作品・映像作品・音の作品など多種多様な作品が展示されていた。

以下、その一部を紹介する。

「糞驚異の部屋」

会場に入って最初の展示室であるギャラリー1は、企画メンバーが集めたゴミやうんち、循環や時間にまつわるさまざまなものに関する資料パネル・標本・模型・映像作品などで埋め尽くされていた。これは現在でいう「博物館」のルーツである博物陳列室をイメージしたもので、当時の人々がこれを「驚異の部屋」と呼んでいたことにちなみ「糞驚異の部屋」と名付けている。

例えば動物の糞の構造を解説するコーナーでは、一次構造として無構造・円柱・球形・台形・紡錘形などの形態、高次構造として無構造・一体型・連結型・分散型などの型による分類がパネルで解説されるとともに、さまざまな糞の標本および模型が展示されている。

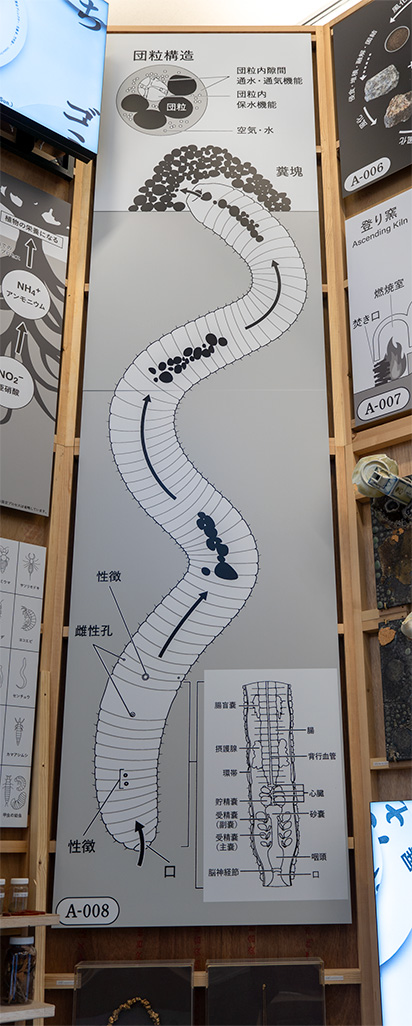

また土壌に影響を与えるミミズをテーマにしたコーナーもある。パネル展示により、ミミズの身体の構造と、土の中で腐葉土を食べ、腸内の粘液と混ぜて土の上に排泄する過程を図解しているほか、ミミズの糞を焼成してできるセラミックを利用したジュエリーの作品も展示された。

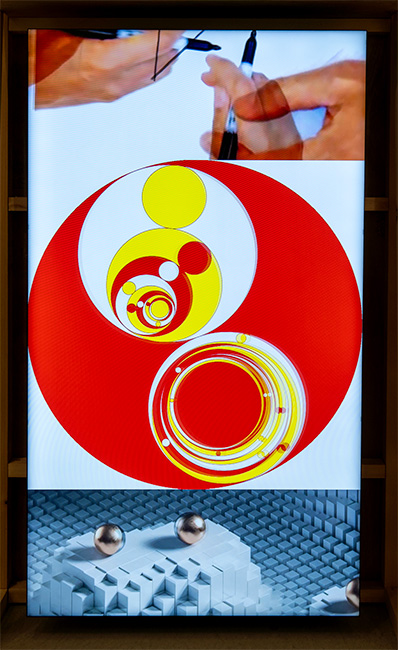

また、展示物と並んで、25台のモニターが設置されている。そこでは岡崎智弘氏、北千住デザインら6名の作家が制作した映像作品がループして再生される「無限循環映像」が上映された。

井原 宏蕗「cycling」

彫刻家の井原氏は、身近にいる動物の糞を素材として、その動物の等身大の姿を形作った作品のシリーズ「cycling」を発表してきた。本展ではイヌをモチーフにした「cycling -black dog-」をはじめ複数の作品を展示していた。制作に当たっては、まず糞を乾燥させ、漆でコーティングして制作している。リアルな造形と黒光りする漆の質感が魅力だ。

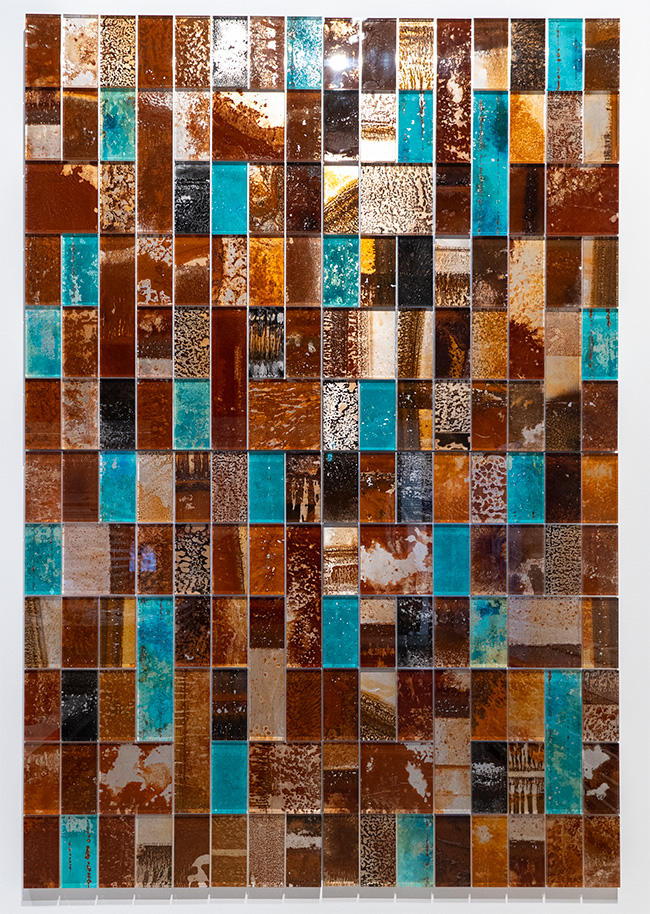

狩野 佑真「Rust Harvest|錆の収穫」

狩野氏は、劣化の象徴である錆をあえて生かしたプロダクト制作に取り組み、金属板を液体などを用いて錆びさせ、これをアクリル樹脂に転写させる技法を開発した。まるで農作物を扱うかのように錆を育てながら、生産性・流通性・コスト面なども考慮し、プロダクトやインテリア用品・建材として活用する道を探っている。

展示された作品は鉄と銅の錆を転写させたアクリル板を平面上に並べたもので、鉄錆の赤と銅の錆である緑青との色彩の対比や模様のバリエーションの美しさが特徴であった。

中山 晃子「Alive Painting」

中山氏は顔料や染料を溶いた液体を流し、それぞれが混ざり合い、あるいはぶつかりあう様子をマクロレンズで接写し、映像作品として発表している。この制作スタイルは、学童期に、習字の授業後に墨が排水溝へ流れるさまに魅せられた記憶に端を発するという。今回は前述の狩野氏から錆を作る過程で生じた廃液の提供を受け、これと顔料・染料を加えて制作した新作を展示した。さまざまな色の渦や気泡がうねりながら流れるダイナミックさが魅力であった。

𠮷田 勝信「Observing Looping Doodling」

グラフィックデザイナー・採集者・プリンターを肩書きとする𠮷田氏は、山形県を拠点にフィールドワークやプロトタイピングを取り入れた制作を行っている。

今回は人類学者の津田啓仁、韓智仁、佐竹真悠子の3氏の協力を得て、生活や仕事の中で意図的に循環を生み出すリサーチを行った。近隣の山から採集した植物を使用してインクを作成。そのインクを用いて凸版印刷を行い、印刷工程で出たゴミを培地としてキノコを栽培し、育ったキノコを自身が食べる。そしてキノコが分解した培地や胞子をまたインクに活用するというサイクルを作ることを試みた。この実験の過程を写真やサンプルで示し、そこで得られた気づきを記したメモも展示した。

山野 英之「クソバッジ」

デザイナーの山野氏は、通常はゴミになるような物に安全ピンを取り付けてバッジとして再生させることを通じて、小さな機能が生み出す価値の変化を示してきた。会場では、これまで制作してきた数多くのバッジが展示された。

小さなおもちゃ・木片・ヘアピン・製品の部品のほか、元が何だったのか判別の付かない破片など数多くのバッジがテーブルに並べられており、一つ一つの素材の由来を想像する楽しさを味わえるのが魅力であった。

松井 利夫「サイネンショー」

壊れたり使われなくなったりした陶器を全国から集め、再燃焼(サイネンショー)させることで新しい価値を生み出すプロジェクトである。これらの陶器は釉薬をかけ直して窯に棚を組んで詰め、通常の焼成温度より高い温度で焼き上げる。その結果「窯変」と呼ばれる、予測できない色・模様・形の変化が生じることが特徴である。

今回の出展に際しては、同展の企画チームの有志から提供された品も含めて、急須・コーヒーカップ・鉢・皿などさまざまな陶器を焼き直し、窯から出した棚板とともに展示した。それらのなかには歪んだり、溶けて形が崩れたりしているものもあるが、そういった、予測のできない変化まで作品として生かしているところに面白みがあった。

veig (片野 晃輔、西尾 耀輔)「漏庭」

造園ユニットのveigは造園と生物学・生態学を結びつけるプロジェクトを手掛けている。今回は、サンクンコートに土と植物を持ち込み、環境を人為的に制御することで生まれる景観美を作り出すことを試みた。造園の際に土壌の流出を防ぐためなどに用いられる透水シートを空中に吊るして影を生み出し、その下に日陰に生育する植物を配置した。展示解説によれば、使い捨ての素材である透水シートを使用することで、木陰とゴミの生む影に違いはないことを可視化する意図もあったという。

吉本 天地「気配 – 覆い」

ファッションブランド「アマチ(amachi.)」のデザイナーである吉本氏は、ライフワークとして苔を抽象化したニットモジュールで構成されるインスタレーション作品を制作してきた。今回はその作品を、会場の要所要所に配置しており、館内に外部の自然が入り込んでいるような感覚を来場者に抱かせる演出がなされていた。

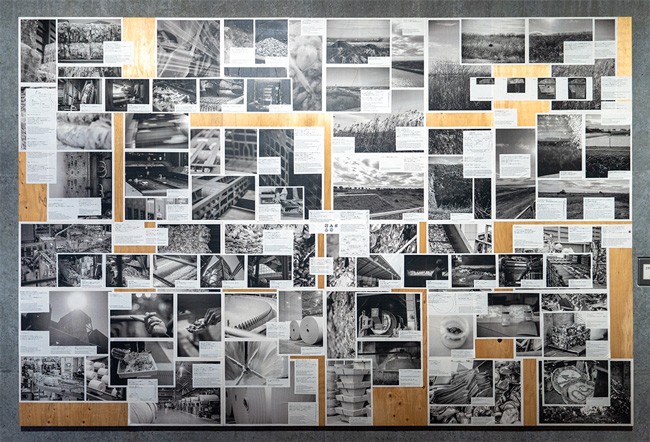

清水 彩香「グラフィックデザイナーと環境問題」

清水氏はパッケージを主軸としたグラフィックデザインを手掛けている立場から、工場見学などを通じて環境問題についての知見を深めるなかで「プラスチックは悪で紙は善」などの一面的な捉え方に疑問を呈してきた。

今回はこれまでのリサーチ結果と自身の問題意識をテキストと写真でまとめた大型パネルを展示した。そこには「環境に配慮した素材を作ることは科学者が、…採用することは事業主ができても、その素材を使った上で『良いもの』にすることはやっぱりデザイナーの仕事だ。」「市区町村のゴミ分別リストを見ると、紙は、紙の識別マークがついているのに実際には資源ゴミにさせない『禁忌品』がとても多く、複雑だ。」などの率直な意見が記されていた。

他にも興味深い作品が数多くあり、提示された課題も多岐にわたるので、見る人の興味関心に応じて、受け止め方もさまざまにあったことだろう。

本展の会期は終了したが、展覧会のコンセプトブックである『ゴミうんち:循環する文明のための未来思考』(竹村眞一著/グラフィック社)が刊行されているので、併せてお読みいただきたい。

企画展「ゴミうんち展」

会期:2024年9月27日(金)〜2025年2月16日(日)

会場:21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2

(JAGAT 石島 暁子)

※会員誌『JAGAT info』 2025年1月号より一部改稿