働きがいと働きやすさ~社会の要請と企業価値の交点~

経験年数の浅い新入社員の早期離職率の高さが取り沙汰されるなか、本稿では社会全体の要請である「多様で柔軟な働き方」と、企業が求める「付加価値を高める人的資本」との交点を見いだすために必要なことは何かを考えたい。

「働き方改革関連法」施行以降、働きやすさについての認識が広まりつつある。就業者にとって働きやすい職場環境は、メリットを実感しやすい。一方で企業側としては、働きやすい環境の整備によって貴重な人的資本となり得る人材の採用・定着につなげたいところだが、組織の成長という成果はすぐに効果が現れるものではない。

「働きやすさ」により何が達成されるのか

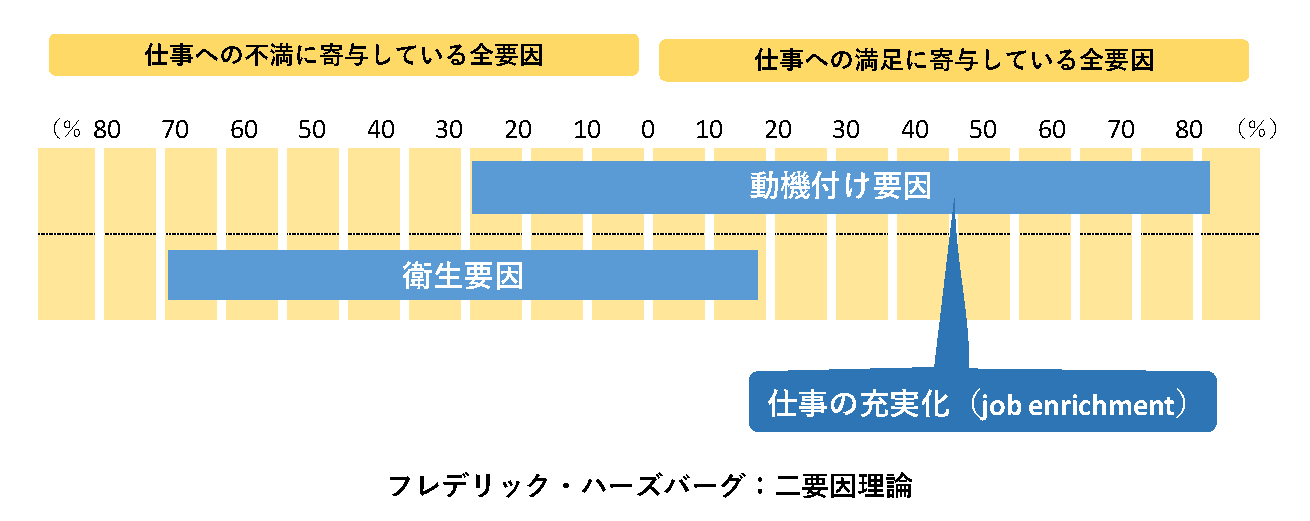

仕事に対するモチベーションの捉え方としては、フレデリック・ハーズバーグが提唱した「二要因理論」が知られている。人間の心理には、「苦痛を避けようとする動物的な欲求」=衛生要因と、「心理的に成長しようとする人間的欲求」=動機付け要因という二つの要因があり、その双方に効果的にアプローチすることで人材のパフォーマンスを高めることができるという考え方である。

「働き方改革」の主眼となっている「多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにする」という目標は、上記の衛生要因に値するものであり、これを満たしただけでは動機付け要因につながるわけではない。衛生要因へのアプローチで人手不足には対処できたとしても、定着させるための動機付け要因に関するアプローチがなくては、昨今のビジネス環境に対応できる人材の育成にはつながらない。

一方、動機付け要因としては、例えば「責任ある仕事に任命される」「自分の成長を実感できる」「意欲的チャレンジに臨めるサポート体制がある」などが挙げられる。仕事の種類を増やす、いわゆる「仕事の拡大」(業務範囲の拡大)ではなく、「仕事の充実化」(業務の質の高度化)を重視した働きがいへのアプローチを採ることで、本来の目的である従業員満足度とともに組織価値を高める成果が期待できるとされる。

機会の平等と結果の平等

教育や雇用においては、「機会の平等」と「結果の平等」という二つの考え方がある。働き方の柔軟性を整えることは、多様な背景を持つ人材の就業機会を平等にすることにつながるため望ましい方法ではある。

だが、皆が同じような結果を出すことを想定した「結果の平等」を前提にしてしまうと、「どのように働いても制度がある以上、扱われ方は同じはず」というモラルハザードを引き起こし、負の効果につながる恐れがある。柔軟な働き方を整備するということは、それだけ業務プロセスにおける管理や、結果に対する正当な評価基準が求められるということでもある。

人気キーワードからの流入を定着につなげるために

ある求職サイトにおける2024年4 月の人気キーワードは、「テレワーク」「未経験可」であった。人材難の下では、これらのキーワードで応募候補に挙がるように条件を提示したい衝動に駆られるが、販促ウェブサイトにおけるSEO 対策と同様、「検索結果に表示されてクリックしてもらう」という一時的なページビューを確保するだけでは、コンバージョン(=応募から入社)に至るとは限らない。サイト内回遊率を高めて、実際のコンバージョンにつなげる(=定着率を高め、価値をもたらす人材の成長を促す)には、「働き方」だけではなく「働きがい」にも着目した人材採用と育成が望まれるのではないだろうか。

JAGAT 丹羽 朋子

Jagat Info 2024年5月号より一部抜粋

試験期間:2024年8月2日(金)~8月3日(土)

受験申込期間:個人受験申請:2024年5月28日(火)~7月2日(火)

団体受験チケット申込:2024年5月28日(火)~6月25日(火)